Хотя в годы войны создано немало посвященных ей фильмов, большинство из них оказались вытеснены из сознания зрителя пронзительными военными кинолентами эпохи «оттепели», эталонным военным кино 1970-х годов, когда были сняты «Белорусский вокзал», «…А зори здесь тихие», «Семнадцать мгновений весны», «Они сражались за Родину», «Восхождение» и многие другие картины, а затем и современными блокбастерами, которые поражают воображение масштабами батальных сцен.

Между тем, пока страна боролась с немецкими захватчиками, лучшие советские сценаристы, драматурги и режиссеры трудились над тем, чтобы запечатлеть ее подвиг. И если мы еще помним несколько комедий того времени, прекрасный фильм 1943 года «Два бойца» с Марком Бернесом и Борисом Андреевым в главных ролях, и, может быть, «Непокоренных» М.С. Донского, то целый пласт военных драм, снятых во время Великой Отечественной, остался лишь в поле зрения киноведов и знатоков кино. Сегодня мы предлагаем вам вспомнить некоторые из них.

Одним из первых художественных фильмов такого рода стала героическая драма «Секретарь райкома», вышедшая на экраны в 1942 году. Ее главный герой – секретарь райкома Степан Кочет (его сыграл Василий Ванин), организует на оккупированных советских территориях партизанский отряд. Для его разгрома захватчики под видом русского танкиста Игната Орлова засылают к Кочету своего диверсанта — полковника Макенау (Михаил Астангов). Не знающий пощады немец поначалу действует вполне успешно. Ему удается схватить и казнить несколько партизан, в том числе обаятельного, веселого старого солдата Гаврилу Русова, которого сыграл Михаил Жаров. Но в конце концов Кочет со своими людьми счастливо избегает гибели, а немцы, которых он заманил в ловушку, терпят поражение.

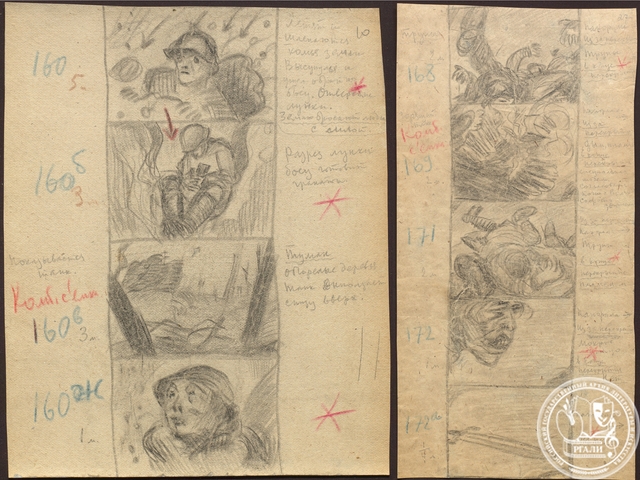

Работа над сценарием фильма «Секретарь райкома» (рассматривались и другие названия: «Я тебе верю, товарищ», «Лесные товарищи»), написанным Иосифом Прутом, велась в сжатые сроки. В середине августа 1941 года редакционная коллегия высказала свои замечания относительно его либретто – они касались главным образом необходимости выдвинуть на первый план не линию отношений Кочета и Орлова, а военные действия партизан против немцев. К началу сентября сценарий был исправлен и уже 9 ноября утвержден.

Заминка возникла с назначением режиссера. Сначала утвердили Ефима Дзигана, который в 1938 году снял успешный батально-хроникальный фильм «Если завтра война…». Но он затянул работу над режиссерским сценарием, и съемки картины перепоручили И.А. Пырьеву. Для многих это стало неожиданностью, ведь Иван Александрович был известен главным образом как автор легких музыкальных комедий. Но выбор оказался верным: режиссеру удалось создать по-настоящему динамичный фильм, в котором героическая патетика удачно сочеталась с юмором, а художественная правда не была принесена в угоду пропаганде.

Сценарист и режиссер, тонко уловив произошедшие в начале войны изменения в агитационно-пропагандистской риторике, вообще позволили себе немало «вольностей». Так, герой Михаила Жарова открыто носил на груди георгиевские кресты и подчеркивал, что получил их «за веру, царя и отечество», а кульминационная сцена расправы над немцами происходила в церкви, при участии батюшки и под бой церковного колокола…

Неслучайно в первые годы войны, когда значительная часть территории страны была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками, именно тема партизанского сопротивления стала одной из центральных в кинематографе. Ей посвящены еще два заметных фильма того периода – «Во имя Родины», снятый Всеволодом Пудовкиным и Дмитрием Васильевым, и «Она защищает Родину» Фридриха Эрмлера. Оба они вышли на экраны в 1943 году.

В основу картины «Во имя Родины» была положена пьеса К.М. Симонова «Русские люди», написанная и впервые поставленная на сцене годом ранее. Некоторые сюжетные линии и эпизоды при написании сценария Пудовкин изменил, но в основном фильм повторял сюжет пьесы, который разворачивался осенью 1941-го в небольшом приморском городке на Южном фронте. Одним из центральных персонажей стал командир партизанского отряда и организатор советского подполья в тылу врага Иван Никитич Сафонов (Николай Крючков). Под его началом действовала юная связная Валентина (Мария Пастухова), регулярно ходившая на задания в оккупированный город, и опытный разведчик лейтенант Глоба (Михаил Жаров). Сам Пудовкин блестяще исполнил в фильме роль немецкого генерала.

По сюжету, несмотря на влюбленность в Валю, Сафонов не стремится оградить ее от опасностей и перед одной из ключевых операций отряда вновь отправляет девушку к немцам. Однако засланный к партизанам шпион сообщает об этом немецкому командированию, и Валя попадает в плен. Настает час Глобы, которого Сафонов держал при себе «на крайний случай». Вскоре в город входит Красная армия, и немцы стремятся покончить с захваченными партизанами, но Глоба, который на протяжении всего фильма демонстрировал дерзкое презрением к смерти, распевая старинного «Соловья, соловья, пташечку», успевает закрыть собой Валентину.

Хотя фильм получился несколько плакатным и отчетливо агитационным, он был высоко оценен критикой за свое идейное содержание и игру актеров, сумевших воплотить на экране живые, не шаблонные образы обычных русских людей, готовых сложить головы ради будущей победы.

Еще более выразительной и психологически сложной стала работа Фридриха Эрмлера «Она защищает Родину». Главная сюжетная линия сближает этот фильм с «Радугой» Марка Донского, вышедшей в начале 1944 года: у Прасковьи Лукьяновой, роль которой исполнила Вера Марецкая, с приходом немцев рушится вся жизнь – убиты любимый муж и маленький ребенок, сожжена родная деревня. Отныне она живет только мыслью о мести и под именем «товарищ П» становится командиром партизанского отряда. Неженская жестокость главной героини становится ответом на вызов, брошенный врагом ее народу, а ледяное спокойствие перед лицом смерти, от которой товарищи избавляют Прасковью в последнюю минуту, олицетворяет ее веру в то, что враг неизбежно будет разбит.

Если успех этих фильмов в СССР был предсказуем, то повышенное внимание к ним со стороны американского зрителя кажется удивительным. Тем не менее, это так: на киноэкраны в США вышли и «Секретарь райкома» (под названием «Мы еще вернемся»), и «Она защищает Родину». За несколько недель до официальной премьеры фильм «Она защищает Родину» был показан самым выдающимся американским женщинам, а полученные от них отзывы использованы для рекламных объявлений о фильме. Известная американская журналистка и радиоведущая Дороти Томпсон высказалась об этой работе Ф.М. Эрмлера так: «Если кто-то все еще спрашивает, за что мы боремся, этот фильм дает вам ответ». В день премьеры в фойе кинотеатра была организована фотовыставка «Русские и американские женщины на службе своей родине» и запись женщин-добровольцев в армию США.

Совсем другую тему – судьба советской молодежи, угнанной на принудительные работы в Германию – избрал для своего фильма «Человек № 217» (1944) режиссер Михаил Ромм. «Мне удалось лично познакомиться с несколькими юношами и девушками, бежавшими из немецкой неволи, – вспоминал он после войны. – Одна из девушек особенно поразила меня. Это была комсомолка из Ворошиловграда. Она дважды бежала с германской фабрики, была схвачена и отправлена в концлагерь под Белостоком, – один из знаменитых лагерей смерти. […] С группой комсомольцев она бежала и из этого лагеря».

Предполагалось, что сценарий для фильма напишут Григорий Козинцев и Леонид Трауберг при участии Ильи Эренбурга. Но председатель Комитета по делам кинематографии И.Г. Большаков возражал против их работы над этой картиной. В конце концов, сценарий для нее написал Евгений Габрилович. Киноистория остарбайтеров Татьяны Крыловой (Елена Кузьмина), которая носит на одежде номер 217, и Клавы Васильевой (Анна Лисянская), на первый взгляд, отличалась камерностью. Действие происходило буквально в нескольких помещениях, количество действующих лиц было ограничено, фильм не отличался эпическим размахом и сложными операторскими решениями. Тем острее проявлялось его драматичное содержание, тем ярче проступала в каждой сцене античеловеческая сущность фашизма.

Хотя некоторые киноведы рассматривают эту картину как один из лучших фильмов М.И. Ромма (в 1946 году он был удостоен за него Сталинской премии II степени), его довольно быстро вытеснили из пространства советского послевоенного кинематографа. Главная мысль фильма о коллективной вине немцев за деяния Адольфа Гитлера и армии вермахта, которую высказывает в финале героиня Елены Кузьминой, оказалась неудобной после создания ГДР и начала социалистического строительства в Восточной Германии. Да и тема перемещенных лиц по мере приближения Победы, и особенно после нее, приобрела в СССР совершенно иное звучание.

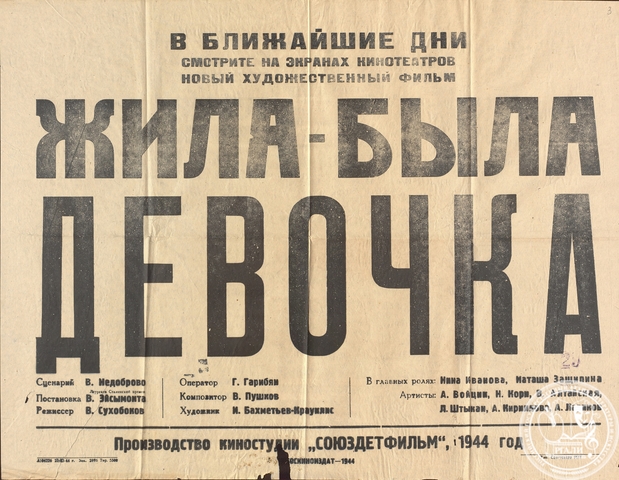

В отличие от нее, кинематографическое воплощение подвига блокадного Ленинграда никогда не теряло своей актуальности. В 1942 году зрителям был представлен документальный фильм «Ленинград в борьбе». А уже в 1944-м вышел на экраны первый художественный фильм в сложном для любого режиссера жанре киноповести – «Жила-была девочка», снятый Виктором Эйсымонтом по сценарию Владимира Недоброво. Трагедия блокады в нем показана глазами двух маленьких девочек – 7-летней Настеньки и ее подруги, 5-летней Кати, которые вместе со взрослыми переживают не только физические муки жизни в блокированном городе, но и неизвестность, связанную с судьбами близких.

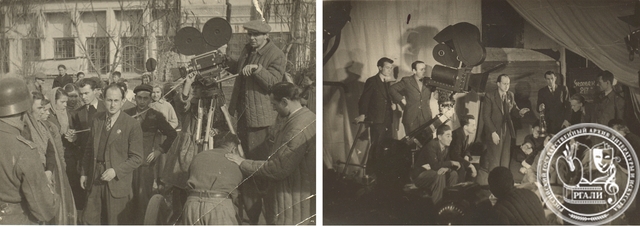

Лишенный динамичного действия и наполненный долгими крупными планами города, этот фильм, тем не менее, держит в постоянном напряжении, которое смягчается лишь проявлениями детской непосредственности, ведь дети остаются детьми даже в моменты величайших бедствий. В то время, как многие военные фильмы были произведены в эвакуации, Эйсымонт решился снимать часть сцен прямо в Ленинграде еще до прорыва блокады, так что юной актрисе Наташе Защипиной, сыгравшей Катю, вместе с мамой пришлось добираться на съемки через линию фронта.

Впрочем, совершенно взрослый психологизм, с которым играли свои роли девочки, поражает еще сильнее внешних обстоятельств создания фильма. Обе они совершенно заслуженно стали после этого фильма востребованными актрисами: Наташа Защипина много снималась в детском кино, а Нину Иванову, сыгравшую Настеньку, зритель позднее вновь увидел и полюбил в роли учительницы в картине «Весна на Заречной улице».

К.В. Яковлева,

начальник отдела РГАЛИ