Первые послевоенные годы в советском кино были отмечены, с одной стороны, отходом от наметившегося ранее «поворота к человеку», а с другой, – существенным сокращением объема выпускаемой кинопродукции. Лозунг «лучше меньше, но качественнее» как бы подчеркивался принятым 4 сентября 1946 года постановлением Оргбюро ЦК ВКП(б) о фильме «Большая жизнь» (вторая серия), которым в киноотрасли устанавливались ограничения, аналогичные литературным процессам.

Кинематограф эпохи «малокартинья», как окрестили ее киноведы, во многом работал на создание и закрепление стереотипов о войне, где основное внимание уделялось руководящей роли партии и лично И.В. Сталина, а противник изображался в нереалистичных, карикатурных тонах. Самым характерным примером военного фильма этого периода считается картина «Падение Берлина», снятая режиссером М.Э. Чиаурели в 1949 году и впоследствии раскритикованная Н.С. Хрущевым в докладе XX съезду КПСС. Одновременно с киноэкранов транслировался идеализированный образ повседневного труда и быта, в котором почти не оставалось места для тягот восстановления разрушенной страны. Одной из наиболее успешных картин такого рода стали «Кубанские казаки» И.А. Пырьева, вышедшие в том же 1949 году.

Лишь через десять лет после окончания Великой Отечественной войны, с наступлением в середине 1950-х годов периода «оттепели» начинается некоторый рост кинопроизводства, меняется проблематика художественных фильмов, а режиссеры обращаются к ранее непопулярному жанру психологической драмы. В кинолентах, прославлявших ударный труд, появляются герои с более «человечными» характерами, со своими слабостями и личными драмами. Характерно, что главные роли в лучших фильмах того времени сыграли молодые дебютанты, чей приход в кино лишний раз подчеркивал происходящую «смену вех». Самой же известной «оттепельной» картиной стала военная драма «Летят журавли», которая была поставлена режиссером М.К. Калатозовым в 1957 году и произвела фурор не только в СССР, но и в мировом кинематографическом сообществе.

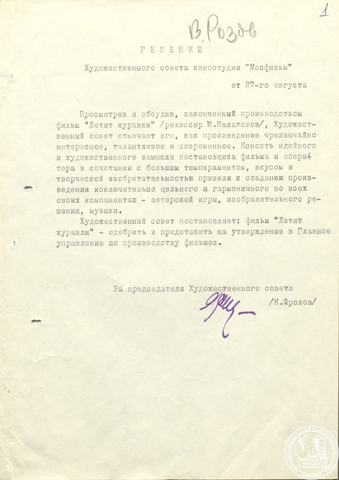

В основу сценария фильма, который изначально планировали назвать «За твою жизнь», легла пьеса Виктора Розова «Вечно живые», написанная еще в 1943 году. По договоренности между Калатозовым и Розовым некоторые сюжетные линии пьесы при написании сценария были изменены, подверглись переосмыслению образы главных героев, которые стали менее шаблонными, было добавлено несколько эпизодических, но ярких персонажей. В результате при сохранении внешней канвы сюжета сценарий обогатился более глубокими, жизненными конфликтами, а общее звучание фильма обрело искренние и понятные каждому человеку интонации. Предельно ясно прозвучала в картине и мысль о том, что память о павших должна быть вечной, потому что все мы «кроме своей жизни, несем в себе и их жизни, отданные нам».

Впервые в истории советского кинематографа М.К. Калатозову удалось передать абсолютно новый взгляд на войну, ставшую не только временем самоотверженного героизма, но и молотом, рушащим судьбы и души людей. Этот прорывной для своего времени характер сценария прекрасно уловил директор киностудии «Мосфильм», режиссер И.А. Пырьев, отмечавший в 1956 году его «своеобразие» и «хорошую непохожесть на другие сценарии и фильмы, которые последнее время, к сожалению, часто бывают одинаковыми».

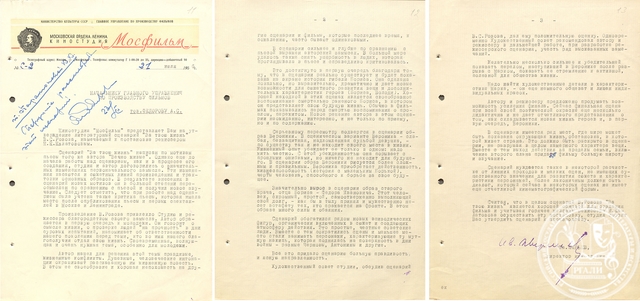

Производство картины заняло чуть больше года: в конце июля 1956-го киностудия «Мосфильм» направила на утверждение в Министерство культуры СССР его сценарий, 26 декабря был издан приказ о запуске фильма в производство, а 22 августа 1957-го, в полном соответствии с планом, картина была закончена и сдана. Через несколько дней состоялось заседание Художественного совета «Мосфильма», на котором организовали просмотр и обсуждение картины «Летят журавли». Маститые кинематографисты не находили слов, для того чтобы описать увиденное. «Все мы плакали, и я плакал, и мне не стыдно», – признавался Г.Л. Рошаль. Ему вторил С.И. Юткевич: «Здесь происходит самое главное, что должно быть у зрителя, когда он видит подлинное искусство – вы чувствуете потрясение».

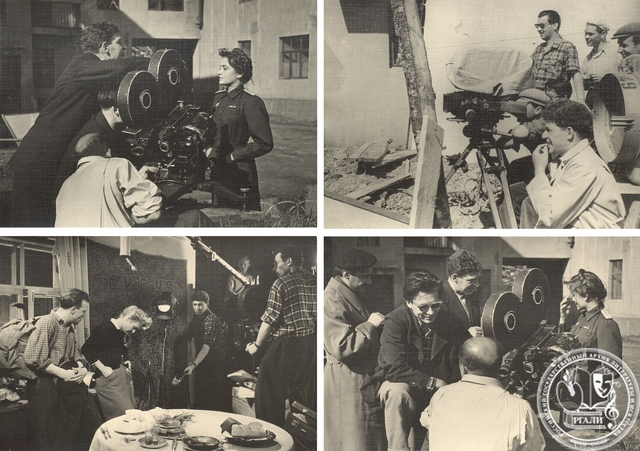

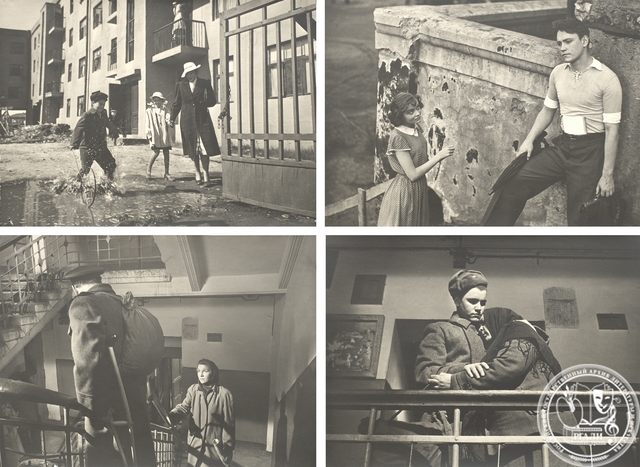

Все отмечали великолепную игру молодой актрисы Татьяны Самойловой, для которой роль Вероники стала дебютом в кино, и операторскую работу Сергея Урусевского, прошедшего войну в качестве фронтового кинооператора. Невероятной силы съемка смерти Бориса, для которой он сконструировал специальные круговые операторские рельсы, привлекла общее внимание. «Это кинематограф, о котором мы часто мечтаем, – высказался об Урусевском М.И. Ромм. – Тут слова “великолепно”, “хорошо” не подходят. Это художник высочайшего класса, который снял эту черно-белую картину как произведение искусства от начала до конца».

Хотя в советском прокате фильм «Летят журавли» не показал выдающихся результатов, заняв в 1957 году только десятое место по числу посмотревших его зрителей, он открыл новую эпоху в кинематографе. Лишним подтверждение этого стал его триумф на XI Международном Каннском кинофестивале 1958 года, где картина получила Золотую пальмовую ветвь с формулировкой «За единство и высокое качество всех его художественных компонентов и гуманизм». Отдельно была отмечена работа Сергея Урусевского (ему дали первый приз высшей технической комиссии Франции) и Татьяны Самойловой, которой вручили специальный диплом за исполнение главной роли. «Весь зал плакал во время демонстрации советского фильма “Летят журавли”. Некоторые планы, вызвавшие особые аплодисменты, заслуживают занять место в антологии лучших отрывков 7-го искусства», – описывал журналист газеты «Le Journal du dimanche» общее настроение, с которым фильм был принят в Каннах. Позднее он удостоился еще нескольких кинонаград.

Интересно, что работу М.К. Калатозова обошел в прокате 1957 года фильм «Дом, в котором я живу» по сценарию Иосифа Ольшанского. История двух семей, Давыдовых и Кашириных, въехавших в 1935 году в одну коммунальную квартиру на окраине Москвы, в 1956 году принесла автору первую премию на Всесоюзном конкурсе на лучший киносценарий. По своей проблематике – резкое изменение жизни людей и слом привычных ценностей на фоне разразившейся войны – она была в чем-то близка к пьесе В.С. Розова и сразу привлекла к себе внимание кинематографистов.

О своей заинтересованности в постановке фильма заявила киностудия им. М. Горького, но Министерство культуры поручило заключить договор со сценаристом и предложить кандидатуру режиссера киностудии «Мосфильм». Вскоре и это решение было пересмотрено: сценарий был отдан в работу киностудии им. М. Горького, а режиссером назначен Марлен Хуциев. Можно только предполагать, каким получился бы фильм в его режиссуре, поскольку в конце концов его постановщиками стали Лев Кулиджанов и Яков Сегель.

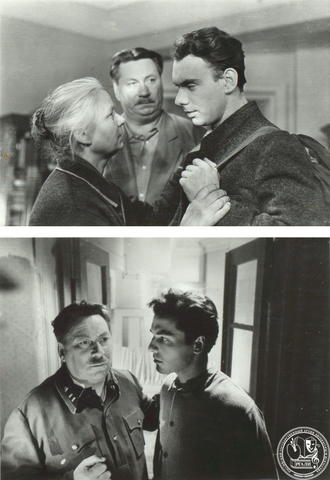

Успеху фильма, который был снят добротно, но без ярких кинематографических решений, немало способствовал прекрасный актерский состав: в нем снялись Владимир Земляникин (Сережа Давыдов), Евгений Матвеев (Константин Давыдов), Валентина Телегина (Клавдия Кондратьевна Давыдова), Михаил Ульянов (Дмитрий Каширин) и другие известные актеры. А в роли Гали Волынской, подобно Татьяне Самойловой, дебютировала в кино Жанна Болотова. Не повторив международного успеха картины «Летят журавли», фильм, тем не менее, был отмечен премией «За лучшую постановку» и премией Генерального комиссариата секции ООН, которые были вручены Кулиджанову и Сегелю на Всемирной выставке в Брюсселе.

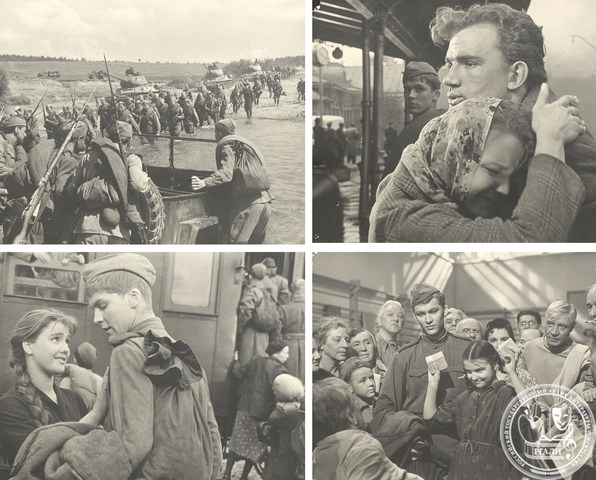

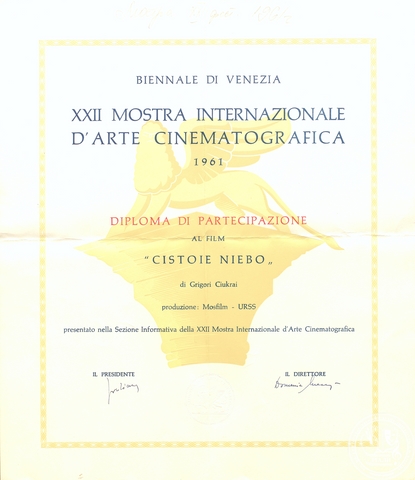

Новый подход к раскрытию военной темы, основы которого были заложены фильмами «Летят журавли» и «Дом, в котором я живу», в полной мере развили в своих работах С.Ф. Бондарчук («Судьба человека», 1959) и Г.Н. Чухрай («Баллада о солдате», 1959 и «Чистое небо», 1961). Самая трудная судьба из всех этих фильмов досталась «Балладе о солдате», снятой Чухраем по сценарию, написанному им совместному с Валентином Ежовым. Оба они были фронтовиками, оба не могли согласиться с той трактовкой войны на экране, которую они наблюдали на протяжении многих лет. «И ему, и мне хотелось рассказать о нашем сверстнике, герое-солдате, отдавшем жизнь за Родину, — без громких фраз, просто, грустно и честно. Мы не стремились воздвигать ему монумент. Мы хотели рассказать о нем простыми человеческими словами... Оба мы были в этой войне солдатами и знали, что победили в ней не сверхчеловеки, а люди. В этом мы видели величие нашей победы. Таких героев, как Скворцов, мы встречали на фронте. Им так же, как другим, было страшно, больно и трудно, но, вопреки всему этому, они выполнили свой долг, ибо чувство человеческого достоинства, чувство любви к людям оказалось в них сильнее страха и самой смерти», – рассказывал о замысле фильма Григорий Чухрай. Так родилась «Баллада о солдате», которая своим названием обязана Михаилу Ромму.

Работа над картиной продвигалась исключительно трудно. Сценарий несколько раз пришлось переделывать, его авторов обвиняли в «мелкотемье», ставили им в вину очернение облика советского солдата и несерьезность героев. Уже после начала съемок произошла замена исполнителей главных ролей: вместо Олега Стриженова и Лилианы Алешниковой, которые были хорошо знакомы зрителю, режиссер пригласил в фильм никому не известных дебютантов Владимира Ивашова и Жанну Прохоренко, что привело к расколу в съемочной группе. Несмотря на это, Чухрай выстоял и довел дело до конца.

Реакция зрителей и критиков на фильм была невероятной, причем не только в СССР, но и на Западе. «Чухрай подобен дожившему до наших дней классику. Это все равно, как если бы посреди квартала, сплошь состоящего из серых и посредственных зданий, неожиданно бы возникли чудом сохранившиеся руины огромного и могучего старинного сооружения», – отозвался на картину классик итальянского кино Пьер Паоло Пазолини. В 1960 году фильм получил специальный приз жюри Каннского кинофестиваля, два приза кинофестиваля в Сан-Франциско (за лучший фильм и лучшую режиссуру), а также национальную кинопремию Италии «Давид ди Донателло» за режиссуру.

Впрочем, гораздо важнее всех многочисленных премий, которыми были награждены военные фильмы эпохи «оттепели», та всенародная любовь к ним, которая не иссякает до наших дней и не иссякнет до тех пор, пока жива память о героях, которые принесли стране Великую Победу.

К.В. Яковлева,

начальник отдела РГАЛИ