К середине 1970-х годов, когда один за одним выходили такие снискавшие всенародную любовь фильмы о войне, как «Белорусский вокзал», «…А зори здесь тихие», «Семнадцать мгновений весны», «В бой идут одни “старики”» и другие, подрастало уже второе поколение, для которого война существовала лишь в рассказах отцов и дедов, на страницах книг и на экране. Острота восприятия событий тех лет неизбежно притуплялась, а их подлинный драматизм нередко подменялся в искусстве «правдой исторического оптимизма».

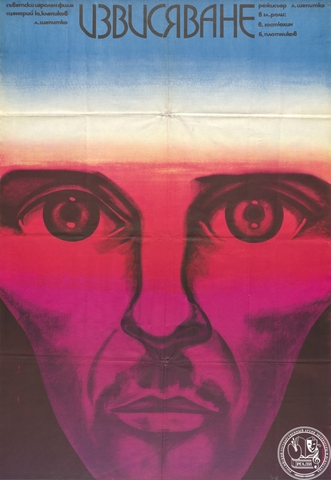

«Читая послевоенные книги, смотря некоторые кинофильмы, я не раз и не два ловил себя на том, что был на какой-то другой войне», – признавался писатель-фронтовик Виктор Астафьев, выражая мнение многих. Нужно было искать новые подходы к раскрытию этой темы, вырабатывать новый язык военной драмы, способный встряхнуть зрителя. Особая роль в этом процессе принадлежит режиссеру Ларисе Шепитько и ее фильму «Восхождение» (1976).

Объясняя, как у нее родился замысел экранизировать повесть Василя Быкова «Сотников», Л.Е. Шепитько рассказывала о своем опыте просмотра фильма «Живые и мертвые» режиссера Александра Столпера и о том, как ее поразил эпизод с обреченным на смерть безоружным советским бойцом, который бросает в надвигающийся немецкий танк камень. «Я человек не сентиментальный, но сцена меня поразила. Я плакала», – признавалась она. Обратно к действительности ее вернул разговор сидевших рядом молодых офицеров, которые тут же принялись оживленно обсуждать, кто в перерыве между сериями пойдет за мороженым.

«Как же так? – недоумевала позднее Лариса Шепитько. – Как это мы, кинематографисты, умудрились до такой степени “убаюкать” зрителя, что даже к тем душевным глубинам, которые открылись в этом, казалось бы, бесцельном, но исполненном такого глубокого человеческого смысла поступке солдата из “Живых и мертвых”, молодые офицеры, сидевшие рядом со мной в кинозале, остались равнодушны, попросту не заметили этого эпизода. Тогда же впервые и появилось у меня твердое намерение экранизировать “Сотникова” Василя Быкова, незадолго до этого прочитанного в “Новом мире”».

Сюжет повести (или нео-притчи, как некоторые критики определяли жанр произведения Быкова) был перенесен в сценарий без значительных изменений. История двух белорусских партизан, Бориса Сотникова, который, пройдя через пытки, не сгибается и идет на казнь, не выдав товарищей, и Николая Рыбака, ставшего предателем и убийцей, воспроизведена в фильме близко к первоисточнику. Конечно, в чем-то Ларисе Шепитько и сценаристу, Юрию Клепикову, пришлось отступить от него – например, в сценарий не попали многочисленные ретроспекции и внутренние диалоги Сотникова, которые есть в повести. И хотя автор не до конца остался доволен экранизацией, он отдавал должное таланту и духовной силе режиссера, называя ее «Достоевским в юбке».

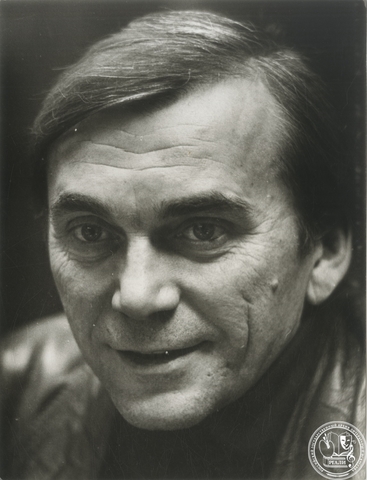

Неизбежные ассоциации с библейским сюжетом о предательстве Иудой Иисуса Христа Шепитько в своем фильме усиливала сознательно, в том числе в экранном воплощении образа Сотникова. «Актера на роль Сотникова в фильме “Восхождение” мы искали долго и трудно, – писала она в 1978 году. – Не будет преувеличением, если я скажу, что ассистенты просмотрели почти все театры и всю более или менее приметную самодеятельность России. Долгое время наш “всесоюзный розыск” ничего не давал… И вдруг однажды в числе прочих мне принесли нерезкий, темный снимок, сделанный из зрительного зала по время спектакля. На фотографии выделялись только шея – как-то странно выгнутая – и абрис головы. Черт лица различить нельзя было».

Так, наконец, был найден будущий Сотников – его тезка, артист Свердловского ТЮЗа Борис Плотников. Ему было 26 лет – столько же лет, сколько и Сотникову, но, как справедливо отмечала Лариса Шепитько, он не был обожжен войной, ему недоставало мужской зрелости и нередко во время съемок Плотников «соскальзывал и вновь возвращался в свои 26 лет послевоенного поколения». «Преодоление этого разрыва и было, пожалуй, самым трудным, потому что во всем остальном Борис проявил поразительное интуитивное понимание того, что необходимо», – вспоминала она.

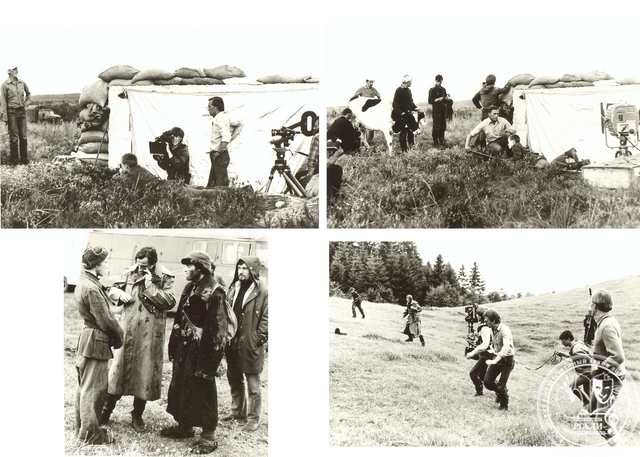

Несмотря на все трудности – отсутствие опыта, суровые морозы, стоявшие в январе 1974-го под Муромом, где шли натурные съемки, и невероятный накал эмоций, который создавала на площадке Лариса Шепитько, он вместе с Владимиром Гостюхиным (Николай Рыбак) и Анатолием Солоницыным (следователь гестапо Портнов) сумел полностью реализовать режиссерский замысел. В творческой заявке на фильм она сформулировала его так: «пластическими средствами экрана вовлечь зрителя во внутренний мир Сотникова, сделать его соучастником нравственных постижений главного героя, – дать ему … возможность соотнести себя, свой духовный мир с той могучей высокой духовностью, свидетелем которой он оказался».

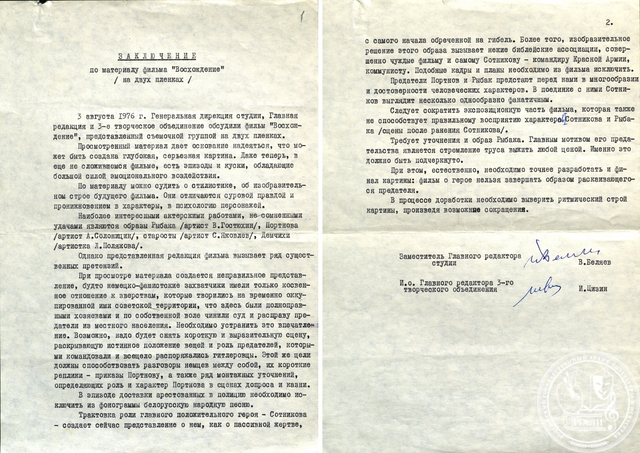

В августе 1976 года киностудия «Мосфильм» дала на фильм осторожно положительное заключение, а через несколько месяцев, 2 апреля 1977 года состоялась его премьера. Но судьба картины могла сложиться по-другому. Шепитько указали на недопустимость «неких библейских ассоциаций» применительно к командиру Красной армии и коммунисту, неправильный финал («фильм о герое нельзя завершать образом раскаивающегося предателя») и ряд других недостатков.

Поскольку режиссер никогда не пошла бы на изменения в принципиальных для себя вопросах, фильм мог надолго лечь на полку. Спасло заступничество первого секретаря ЦК компартии Белоруссии, Героя Советского Союза Петра Машерова, для которого тема фильма была глубоко личной: сам он в годы войны был партизаном, за сотрудничество с партизанами была повешена немцами его мать. Супруг Л.Е. Шепитько, режиссер Элем Климов, уже готовившийся к съемкам своего фильма «Убейте Гитлера» (первое название картины «Иди и смотри») и познакомившийся с Машеровым лично, организовал для него и других представителей руководства республики закрытый просмотр картины. Увиденное на экране потрясло П.М. Машерова. Его голос в пользу этой работы Шепитько решил исход ее грядущего противостояния с контролирующими органами.

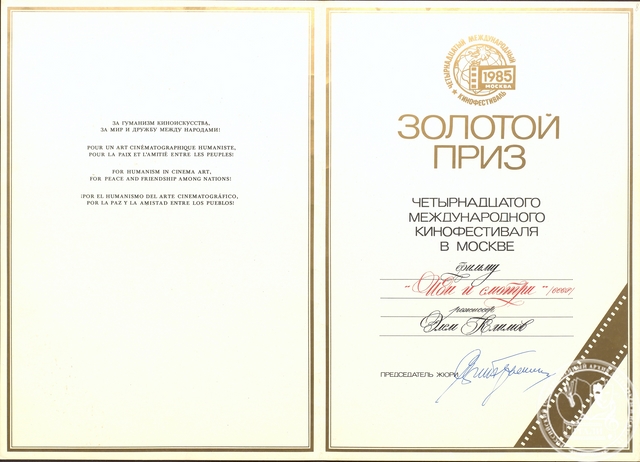

В год выхода «Восхождение» получило сразу несколько престижных кинонаград: Главный приз и Приз Союза кинематографистов на Всесоюзном кинофестивале в Риге, Гран-при «Золотой медведь» на Международном кинофестивале в Берлине, премию ФИПРЕССИ и др. А после трагической гибели Ларисы Шепитько и оператора Владимира Чухнова в 1979 году картина была отмечена и Государственной премией СССР в номинации «За фильмы последних лет».

В течение нескольких лет после выхода «Восхождение» оставалось одним из самых впечатляющих и обжигающих фильмов о войне своего времени. И лишь премьера в год 40-летия Победы картины Элема Климова «Иди и смотри» показала, что разговор с экрана о событиях того времени может быть еще более невыносимым и шокирующе откровенным. Фильм о двух днях из жизни белорусского подростка Флеры Гайшуна (его роль исполнил никогда ранее не снимавшийся в кино Алексей Кравченко) в окружении немецких карателей, который невероятно трудно смотреть и о котором так же трудно говорить, по почти единодушному мнению киноведов открыл новую страницу в кинематографе о войне и, шире, – в «исследовании зла» средствами кинематографа.

Уже сорок лет не утихают споры об этой картине, а отечественные и зарубежные кинокритики упражняются в поисках ее сложных определений и метафорических смыслов, жонглируя понятиями «нереальный реализм», «беспощадный шедевр» и «экспрессионистский кошмар». Между тем, самые главные слова о фильме «Иди и смотри», которые в равной степени относятся и к «Восхождению», прозвучали из уст пожилого немца вскоре после его выхода на экраны: «Я солдат вермахта. Больше того – офицер вермахта. Я прошел всю Польшу, Белоруссию, дошел до Украины. Я свидетельствую: все рассказанное в этом фильме – правда. И самое страшное и стыдное для меня – что этот фильм увидят мои дети и внуки».

К.В. Яковлева,

начальник отдела РГАЛИ