«Когда я вспоминаю всех созданных Гиацинтовой женщин и мысленно ставлю их рядом, то в сумме возникает гимн женщине.

Гимн женскому сердцу. Всегда страстный и всегда предельно чистый».

С.В. Образцов.

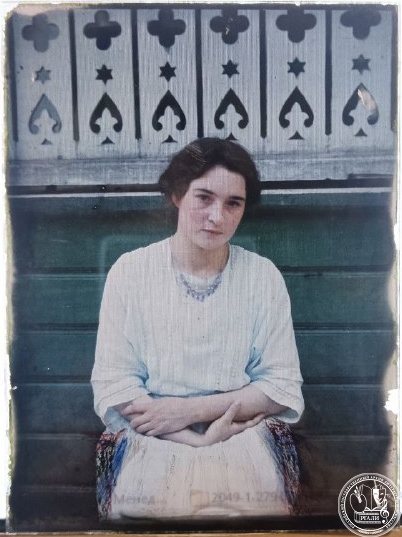

Первым воспоминанием Софьи Владимировны, по её личному признанию, стала скромная, но уютная семейная квартира на Остоженке, в Зачатьевском переулке, в которой всегда царили спокойствие, ласка и любовь. И родители Гиацинтовой (отец Владимир Егорович и мать Елизавета Алексеевна), и всё их окружение всей душой любили театральное искусство: отец принимал участие в работе Шекспировского кружка, хорошо пел, сам писал пародийные пьесы, а дома то и дело устраивали любительские спектакли. Актриса вспоминала: «Я с тех пор, как себя помню, танцовала какие-то балеты, причём вместо юбки надевала бумажный абажур от лампы и с самозабвением танцовала часами».

В те годы (конец XIX — начало XX века) отношение интеллигенции к театру, особенно к Московскому Художественному, было предельно серьёзным и трепетным. И юная впечатлительная Соня уже в ранние годы впитывала от своих родителей эту любовь, проживая потом происходящее на сцене ярко и чувственно: «От очень сильных впечатлений я всегда плакала. Я была, кажется, в 1-м классе гимназии, когда мы смотрели одну из пьес Островского: Садовская, играя сваху, стала плясать и запела “Поросёночек яичко снёс” — весь театр хохотал, кроме меня — я никак не могла объяснить да и сама понять, что мастерство Садовской, гениальное её обаяние подействовали на меня так ошеломляюще, что я испытывала гораздо больше благодарности, чем веселья». Эту детскую преданность театральному искусству укрепили и углубили многочисленные посещения Большого и Малого, а потому совсем неудивительно рано появившееся у Гиацинтовой неудержимое стремление на сцену.

Осенью 1910 года, выдержав большой конкурс, 15-летняя Софья была принята в качестве «сотрудницы» в Художественный театр (так называли вновь принятых, не имеющих опыта на сцене молодых людей, проявивших на экзамене перспективные способности; из сотрудников затем нужно было перейти в ученики, и только потом надеяться на возможное поступление в труппу). Незначительность такой позиции совершенно не смущала начинающую актрису: «Ничто не могло омрачить моего ликования, переполнявшего душу. Художественный театр — эталон всего честного, талантливого, нового — пустил меня к себе. <...> Теперь я могу, нет, должна постоянно ходить туда на репетиции, спектакли. И, глядя, как независимо я сворачиваю во двор, ведущий к служебному входу, все прохожие будут завидовать мне. Да что там прохожие! — я сама себе завидовала, не верила, радовалась и понять не могла, что служу в одном театре с Качаловым, Книппер, Москвиным… В старых дневниках я нашла запись тех дней: “Теперь Художественный театр мой и дай бог мне счастья в моём театре”». И это пожелание, конечно же, сбылось.

Гиацинтова довольно скоро начала получать роли — пусть и небольшие, но со словами: служанки фру Гиле в спектакле «У жизни в лапах» К. Гамсуна, Маши в «Нахлебнике» И.С. Тургенева, боярышни в «Царе Фёдоре Иоанновиче» А.К. Толстого. Она практически сразу с энтузиазмом вошла в молодую и начавшую заниматься по системе Константина Станиславского группу артистов Художественного театра, позднее ставшую известной под именем Первой студии Художественного театра, а потом и МХАТ-2. Помимо Софьи, в этой студии учились Ричард Болеславский, Михаил Чехов, Евгений Вахтангов, Алексей Дикий и Серафима Бирман — все они жили театром, горели им, были полны неисчерпаемым запасом сил и идей. Со временем Гиацинтова стала ведущей актрисой труппы.

Здесь она сыграла множество ролей, среди которых Клементина из «Гибели “Надежды”» Г. Гейерманса, Фею и Тилли из «Сверчка на печи» по Ч. Диккенсу, Мария из «12 ночи» У. Шекспира. И во всех она блистала. Отмечая, например, Марию, известный критик Павел Марков писал: «Актриса умела не только улыбаться, но и издеваться, не только лирически вздыхать, но в резком взгляде, в ярком гриме, в смелости движений обнаруживала радостную, здоровую, идущую от жизни характерность».

Гиацинтова играла во МХАТ-2 вплоть до 1936 года, когда студия была закрыта по идеологическим причинам. Затем в её жизни наступил черёд Театра имени МОСПС (сегодня известен как Государственный академический театр имени Моссовета), а после — целая эра в Театре имени Ленинского комсомола, где актриса провела более сорока лет, в 1952 году даже получив должность главного режиссёра. Снималась она и в кино.

И всегда, на протяжении всей жизни, в любой роли, сохраняла ту самую характерность и играла настоящих, «живых» людей, а помимо того — обладала способностью переноситься внутренне, в своей фантазии, в образы, которые предстоит воплотить. «Вот даже в платье 1840-х годов, — объясняла Софья Владимировна, — содержится иная, чем наша, женская жизнь. Весь день этой женщины другой. Она должна медленно одеваться, а вернее, её одевают. Корсаж у неё на костях, поэтому она держится прямо и стройно, а широкая, длинная юбка не даёт ей ходить быстро, широким шагом. Если не прочувствовать платье и просто напялить его, то за такой актрисой как хвост потянутся её личные манеры и привычки. Она будет прозаичной, тривиальной». Искусство Гиацинтовой всегда было глубоко лично пережито, а потому избавлено от всякой подражательности и каждый раз — в каждой из сорока пяти ролей! — свежо. Её трогательные образы лишены сентиментальности, драматические — мрачности, а отрицательные — резкости.

Уже 80-летняя Софья Викторовна, на закате своих дней, играя в спектакле Э. Радзинского «Снимается кино» как будто бы саму себя, произносила: «Актрисе всегда восемнадцать!», — и зал срывался овацией.

В своих воспоминаниях критик Константин Рудницкий писал: «Аплодировали не только прекрасной игре Гиацинтовой. Аплодировали всей её жизни в искусстве — честной, красивой, самозабвенной. Театральная Москва выражала сердечную признательность своей давнишней любимице, достойной воспитаннице великих учителей, сумевшей пронести сквозь годы и десятилетия верность их урокам и заветам».

Фонд Софьи Викторовны Гиацинтовой в РГАЛИ (№ 2049) обширен — он содержит 1243 единицы хранения за 1868 — 1977 годы.

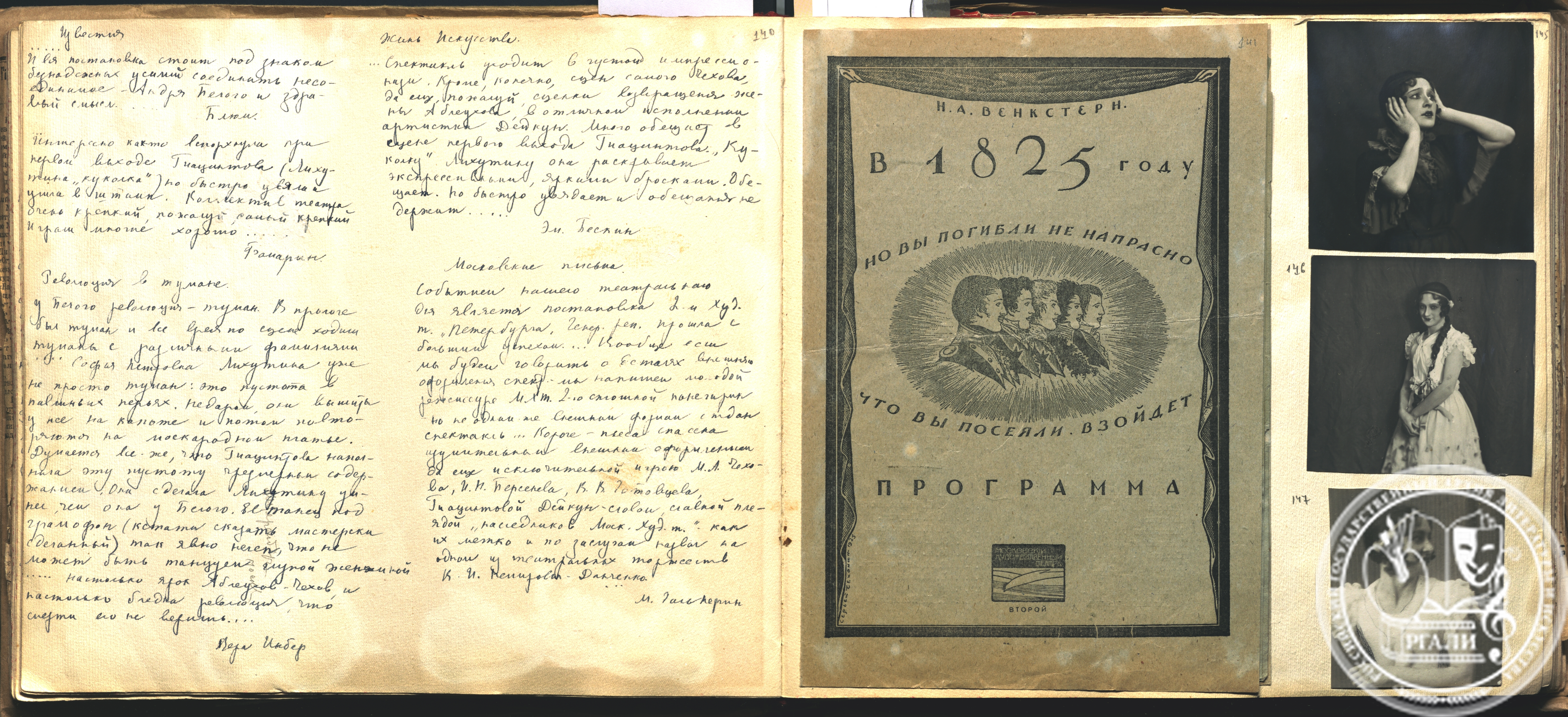

Работа актрисы в театре богато представлена фотографиями в ролях из спектаклей, альбомами с кадрами рабочих моментов съёмок, а также концертным репертуаром. В материалах к биографии находятся афиши и программы спектаклей и фильмов, почётные грамоты и дипломы, юбилейные адреса, а также документы рабочего характера.

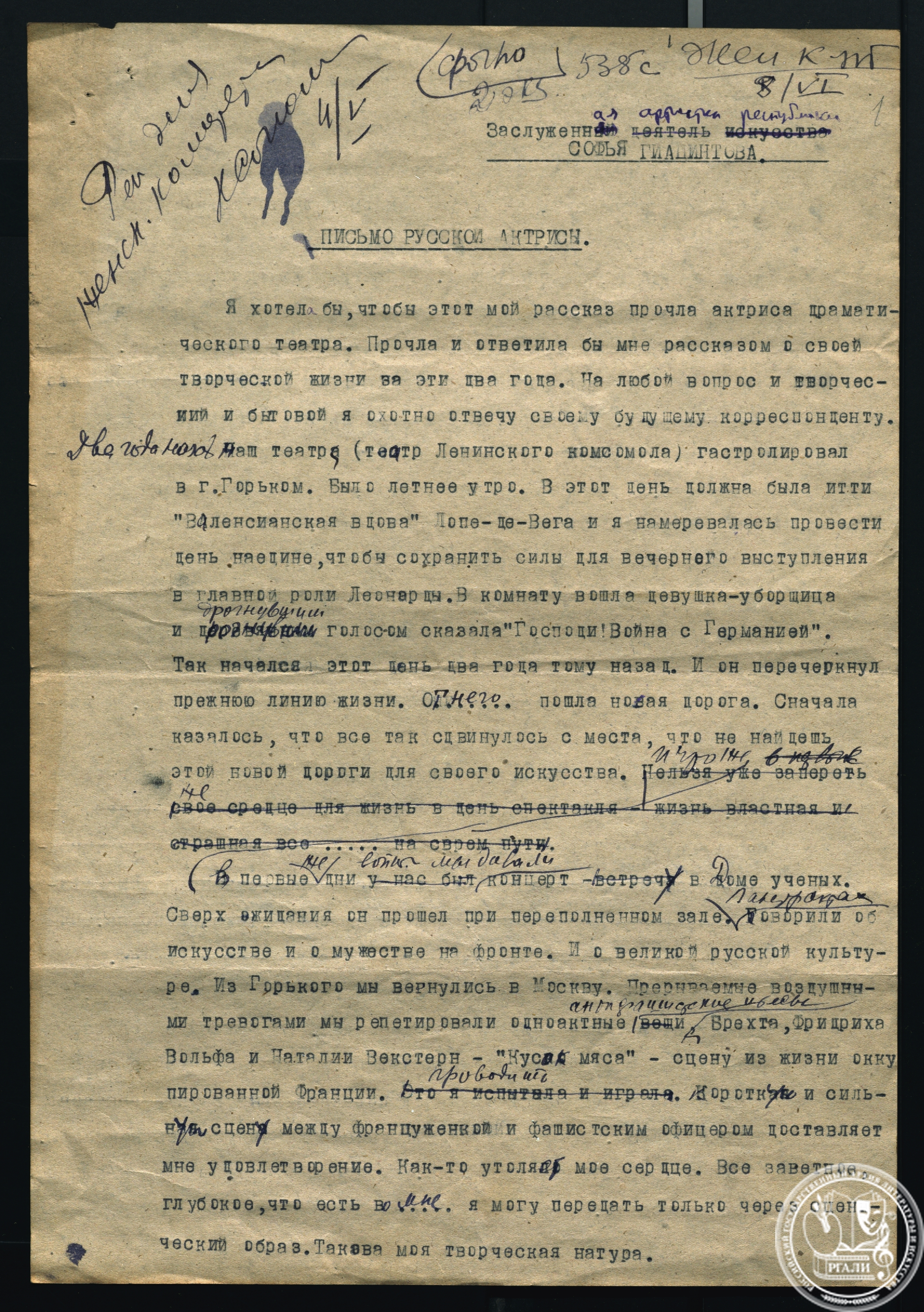

Рукописи Гиацинтовой включают её воспоминания («Дорогой театра», «Жизнь театра», «Повесть о моей жизни»), статьи и заметки, доклады, рецензии, а также воспоминания о К.С. Станиславском.

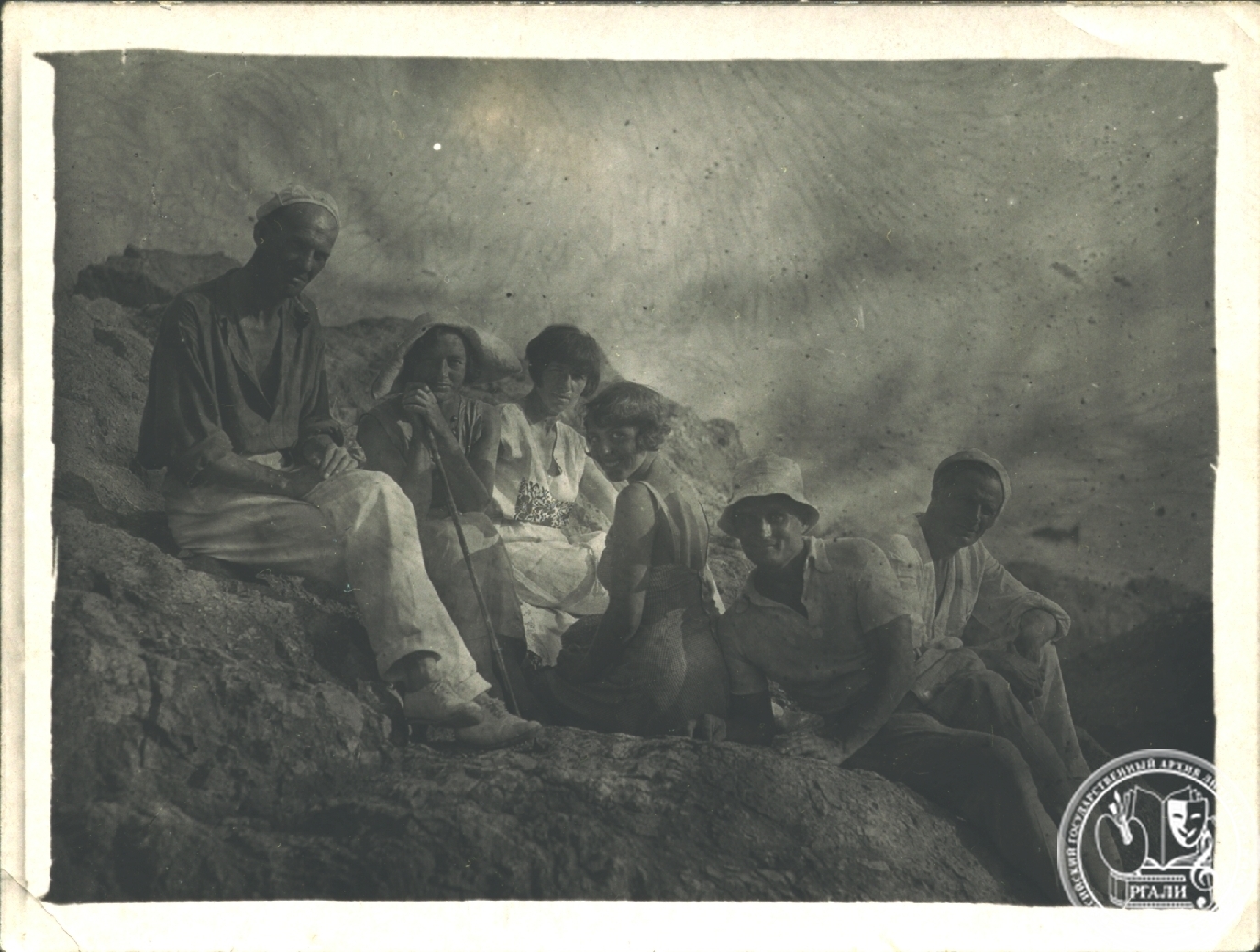

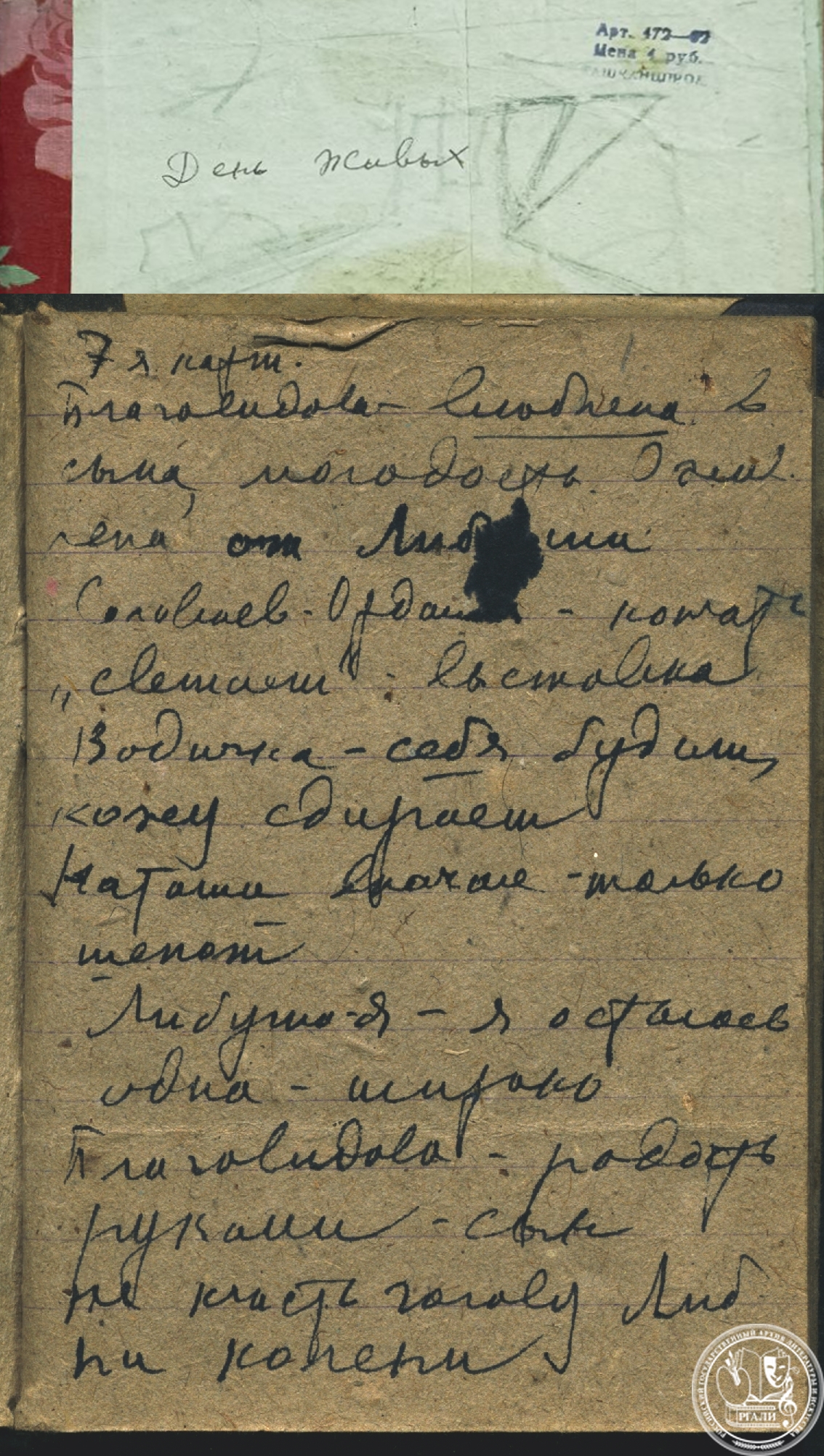

В дневниках и записных книжках нашли отражение факты её личной жизни и события театральной жизни Москвы. Кроме того, в дневники вклеены фотографии — индивидуальные и с И.Н. Берсеневым, С.Г. Бирман, В.И. Качаловым, А.Н. Коонен и многими другими. Другие фотокарточки размещены отдельно, наряду с рисованными портретами.

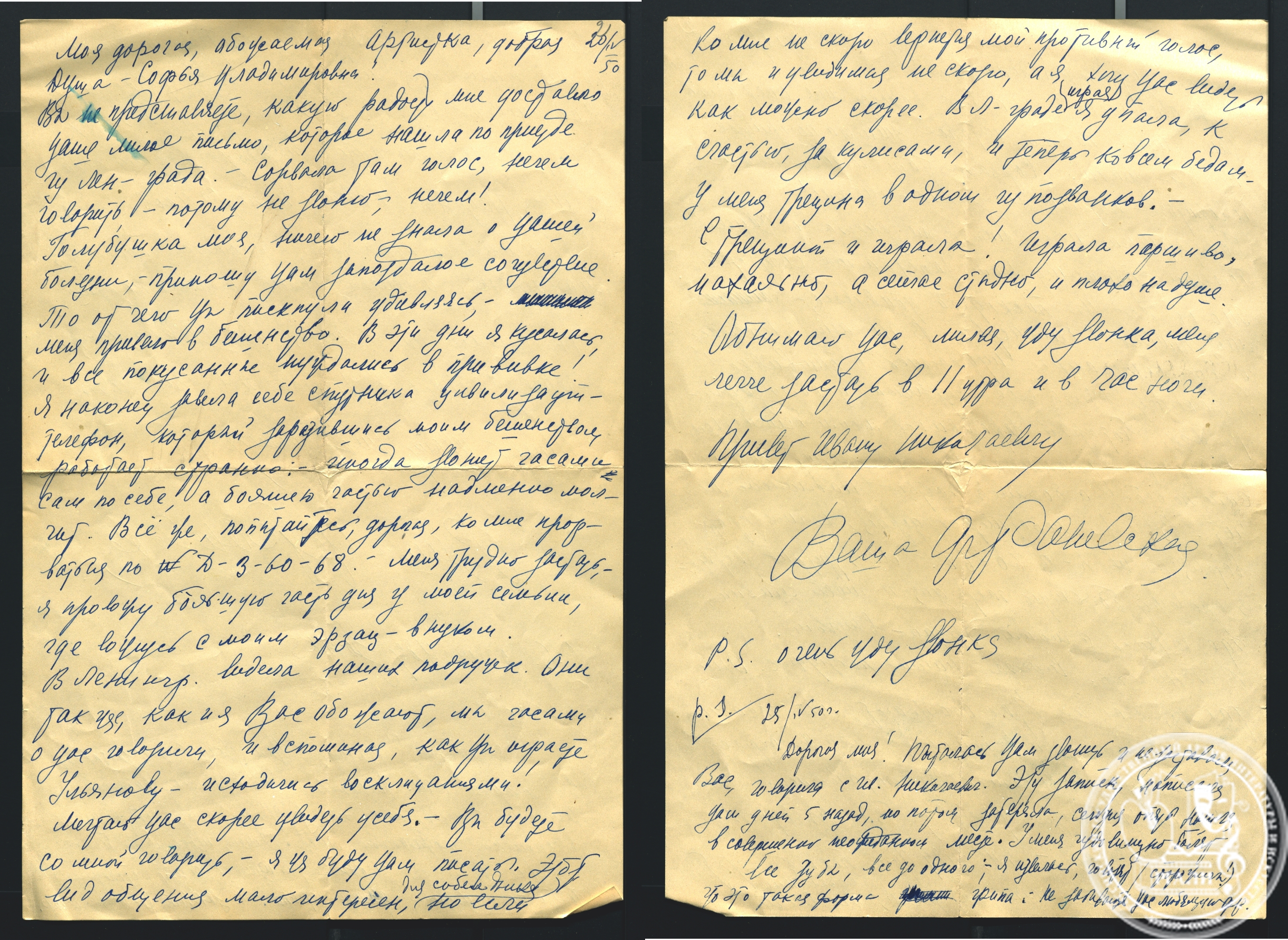

Большой интерес представляет раздел переписки, среди многочисленных адресатов и корреспондентов Гиацинтовой — В.Н. Аксенов, Ю.К. Балтрушайтис, С.В. Образцов, Ф.Г. Раневская, А.В. Эфрос.

Достаточно полно представлены здесь и материалы режиссёрской деятельности: режиссерские экземпляры пьес и заметки к спектаклям, поставленным в Московском театре им. Ленинского комсомола (в т.ч. «Годы странствий» по пьесе А.Н. Арбузова, «Доброе имя» К.М. Симонова, «Вишнёвый сад» А.П. Чехова).

Отдельный раздел фонда включает документы родственников актрисы.

В.А. Васенкова

главный специалист РГАЛИ