Илья Петрович Копалин родился в крестьянской семье в Подмосковье и с детства учился выживать в непростых обстоятельствах. Близ Москвы, где было немало ткацких и полотняных производств, он и нашел, казалось, свое место: сначала учеником портного, затем рабочим на прядильно-ткацкой фабрике Попова, а в самый канун революций 1917 года стал подсобным рабочим не менее известной Дедовской прядильно-ткацкой фабрики.

Такой путь не мог не привести Илью в объятия новой советской власти: в 1918–1920 годах он становится секретарем земельного отдела в Еремеевском волостном совете. Наверное, молодой деревенский парень смог бы сделать неплохую карьеру в советских органах, пойти и по партийной линии, — но все изменила случайная встреча с подававшим большие надежды «киношником» Дзигой Вертовым — представителем заманчивой как какие-нибудь далекие бразильские берега профессии под названием «режиссер». Бурные события 1920-х годов многих увлекли своей революционной романтикой и возможностью полностью изменить судьбу. Так это и случилось с Ильей Копалиным, встретившим в родной деревне киноэкспедицию Вертова, который вместе со своим монтажером Елизаветой Свиловой, будущей супругой и небольшой группой коллег приехали для съемок пионерского лагеря в фильме «Кино-глаз».

А дальше все случилось в мгновение «кино-ока»: Вертов, словно оправдывая свой псевдоним (его настоящая фамилия была Кауфман), беспрестанно крутил-вертел аппарат, наматывая метры пленки, искал и находил самые эффектные виды трудовых процессов. Долой художничество! Да здравствует кадр — как документ, как правда жизни! Для видевшего долгие годы только монотонные ряды механизмов Копалина режиссер сразу стал кумиром, причем на всю жизнь.

В 1919 году Вертов, Свилова и ещё несколько молодых кинематографистов создали объединение «Киноки» (кино-оки), и Илья с радостью влился в эту авангардную среду. В своих манифестах «киноки» отвергали «шестиактную» классическую драму, оставляя для настоящего кино только киноаппарат и монтаж и отказываясь от постановочных сценариев, актеров, реквизита, декораций и студийных съемок, — словом от всего, что ассоциировалось с театральностью. Как считал Вертов, любой предмет, а хотя бы и человек, становясь между жизнью и киноаппаратом, — искажает ее: «Необыкновенная гибкость монтажного построения позволяет ввести в кино-этюд любые политические, экономические и прочие мотивы… Все включается в новое понимание кино-хроники».

Очень быстро усвоив уроки мастера, Илья Петрович становится активным участником съемок фильмов Вертова «Шагай, Совет», «Шестая часть мира». Отсвет этой зари смелой «экспериментальной документалистики» Вертова он пронесет через всю свою жизнь.

В 1925 году Копалин уже «организатор съемок» в «Культкино», работает помощником режиссера, а в 1927 году исполнилась его заветная мечта — он сам становится режиссером. Первыми самостоятельными работами Копалина были документальные фильмы «Москва» и «Памяти вождя», которые вышли на экран в 1927 году.

С 1932 года он трудится режиссером на Всесоюзной фабрике кинохроники «Союзкинохроника», впоследствии ставшей Центральной студией документальных фильмов. Именно здесь режиссер проработал почти до конца своих дней, создав более 100 фильмов на общественно-политические и исторические темы. В его фильмах истекает кровью республиканская Испания и борется Абиссиния, сражается коммунистический Китай и советские воины на Халхин-Голе и озере Хасан… Копалин стал тем кинодокументалистом, который запечатлел все самые значительные страницы истории советского государства.

Во время Великой Отечественной войны Илья Петрович снимал в блокадном Ленинграде, на Западном, Закавказском, Втором Украинском фронтах. А одна из самых значимых его работ о войне — фильм «Разгром немецких войск под Москвой» — получила Государственную премию и премию «Оскар».

Илья Петрович принимал участие в съемках Ялтинской и Берлинской конференций. В мае 1945 года работал над фильмом «Освобожденная Чехословакия», премьера которого состоялась в Праге в 1946 году.

А еще в огромном творческом багаже мастера документальные ленты «День победившей страны», «Обновление земли», фильмы о Москве «Город большой судьбы» и полете Ю.А. Гагарина «Первый рейс к звездам», о Всемирном конгрессе за всеобщее разоружение и мира «Набат мира».

С 1948 по 1959 годы И.П. Копалин снял несколько фильмов о строительстве социализма и развитии культуры в Албании. Его ученики продолжили деятельность на киностудии «Новая Албания», построенной СССР.

Копалиным созданы два больших полнометражных фильма — «Незабываемые годы» — к 40-летию Советской власти и «Страницы бессмертия» — о первых годах Советской власти.

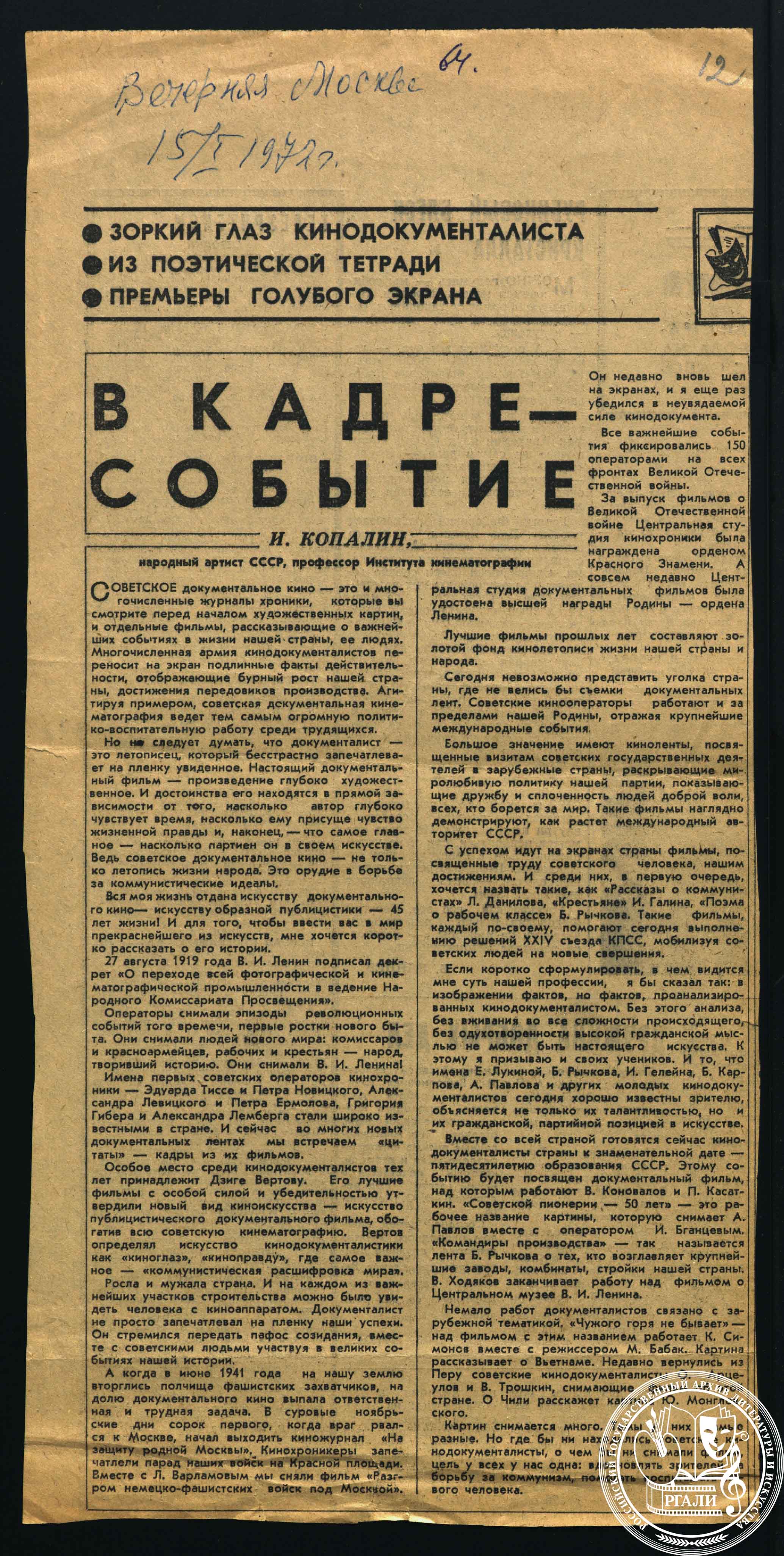

Этот огромный опыт позволил Илье Петровичу много лет затем заниматься педагогической деятельностью, в качестве профессора руководить мастерской режиссеров-документалистов во ВГИКе.

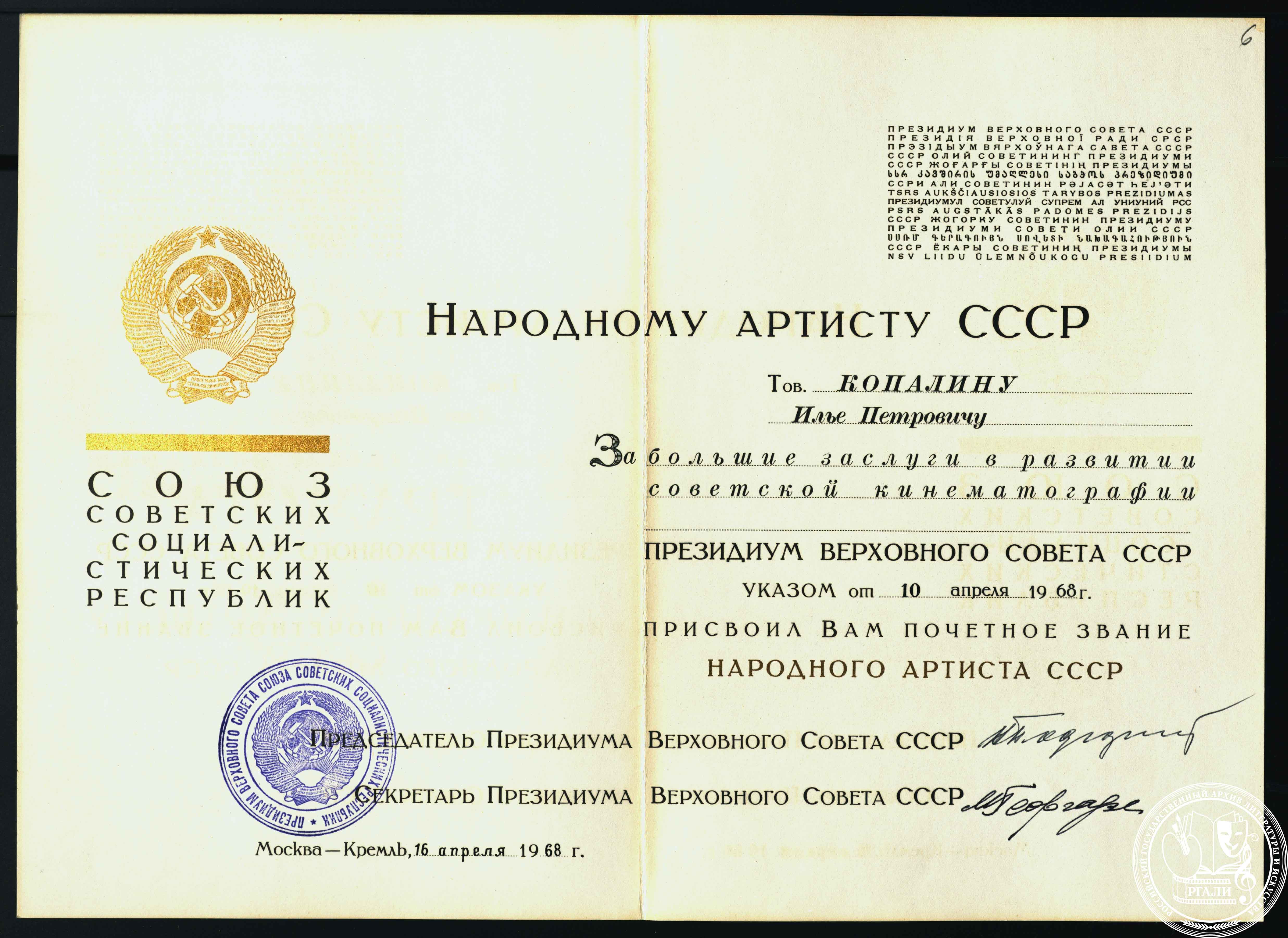

Знаменитый режиссер был автором нескольких книг, шесть раз награждался Государственными премиями — в 1941, 1942, 1946, 1948, 1949 и 1951 годах. В 1956 году он получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, и вскоре стал членом Союза кинематографистов СССР. В 1961 году И.П. Копалин получил звание народного артиста РСФСР, в 1968 — народного артиста СССР. Можно сказать совершенно точно, что жизнь не только не обидела режиссера, но многократно давала ему богатейшие шансы, которые он реализовывал сполна. А отечественная кинодокументалистика точно потеряла бы уникального мастера, останься он тогда, в годы Гражданской войны, на фабрике или в партийном кабинете.

Вся эта потрясающей насыщенности жизнь Илья Петровича была запечатлена и в документах, которые, к счастью для РГАЛИ, передала в архив его дочь Галина в 1990 году.

Ныне личный фонд режиссера хранится под № 3081 и включает в себя 491 единицу, многие из которых объемны, за 1916–1983 годы.

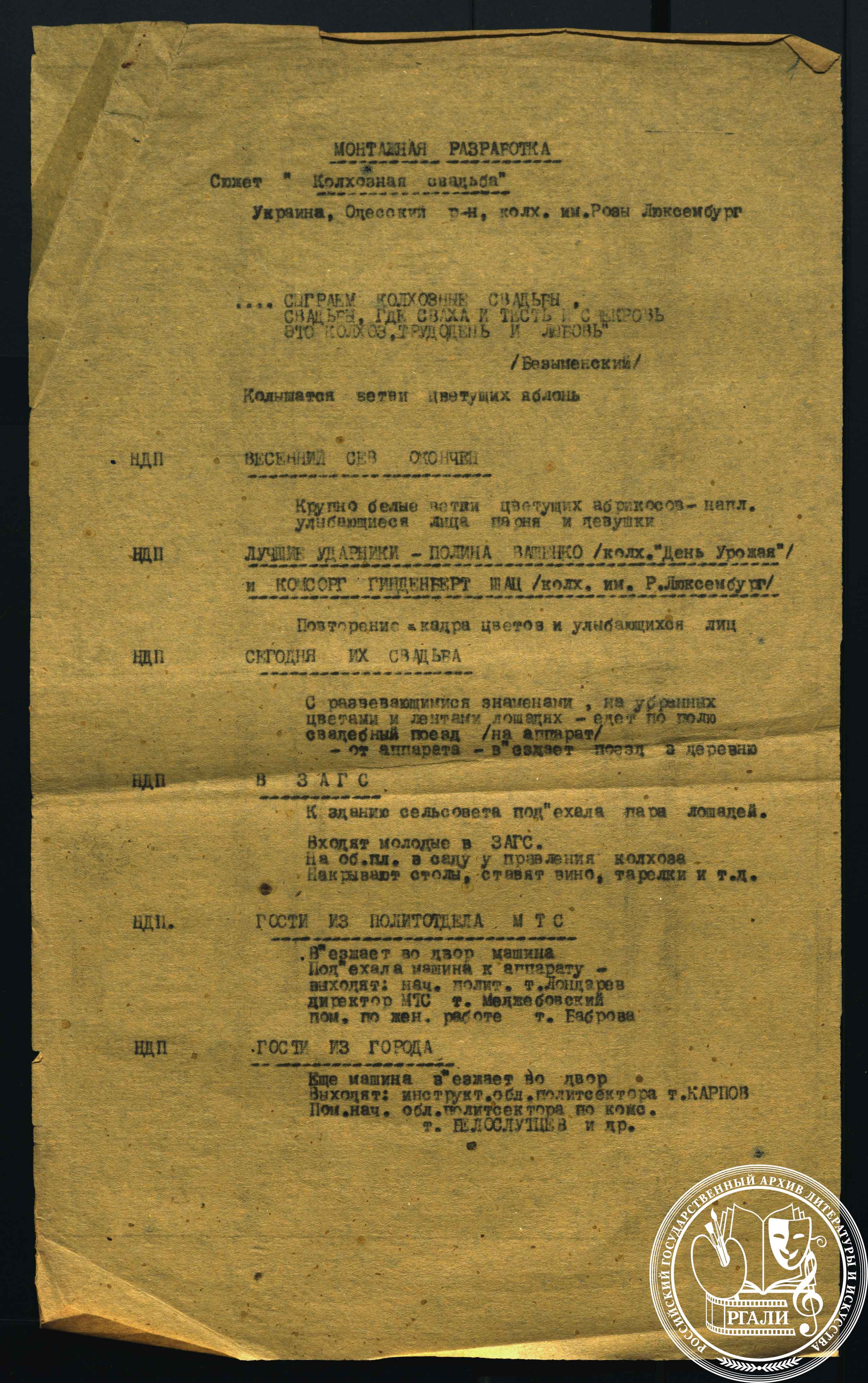

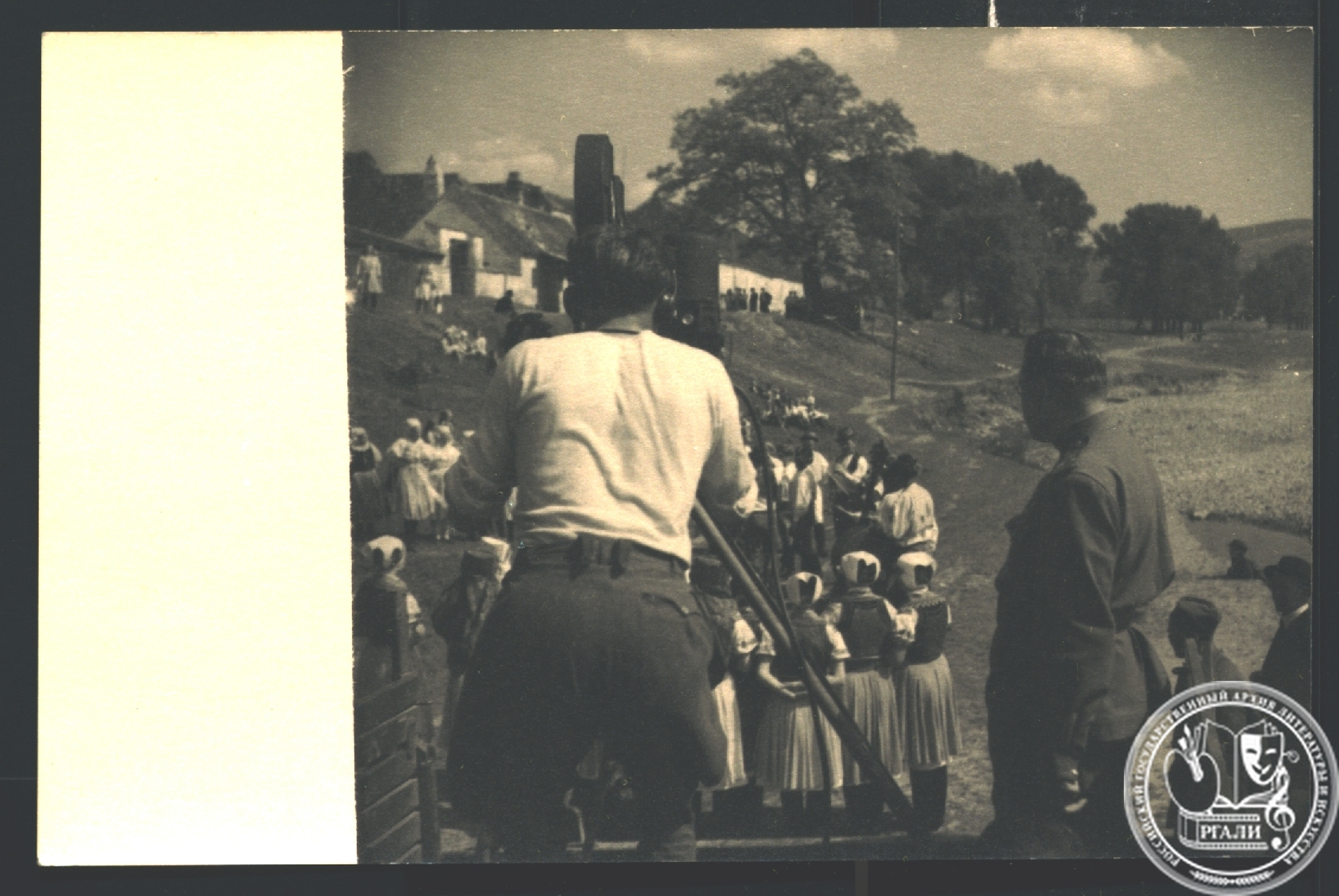

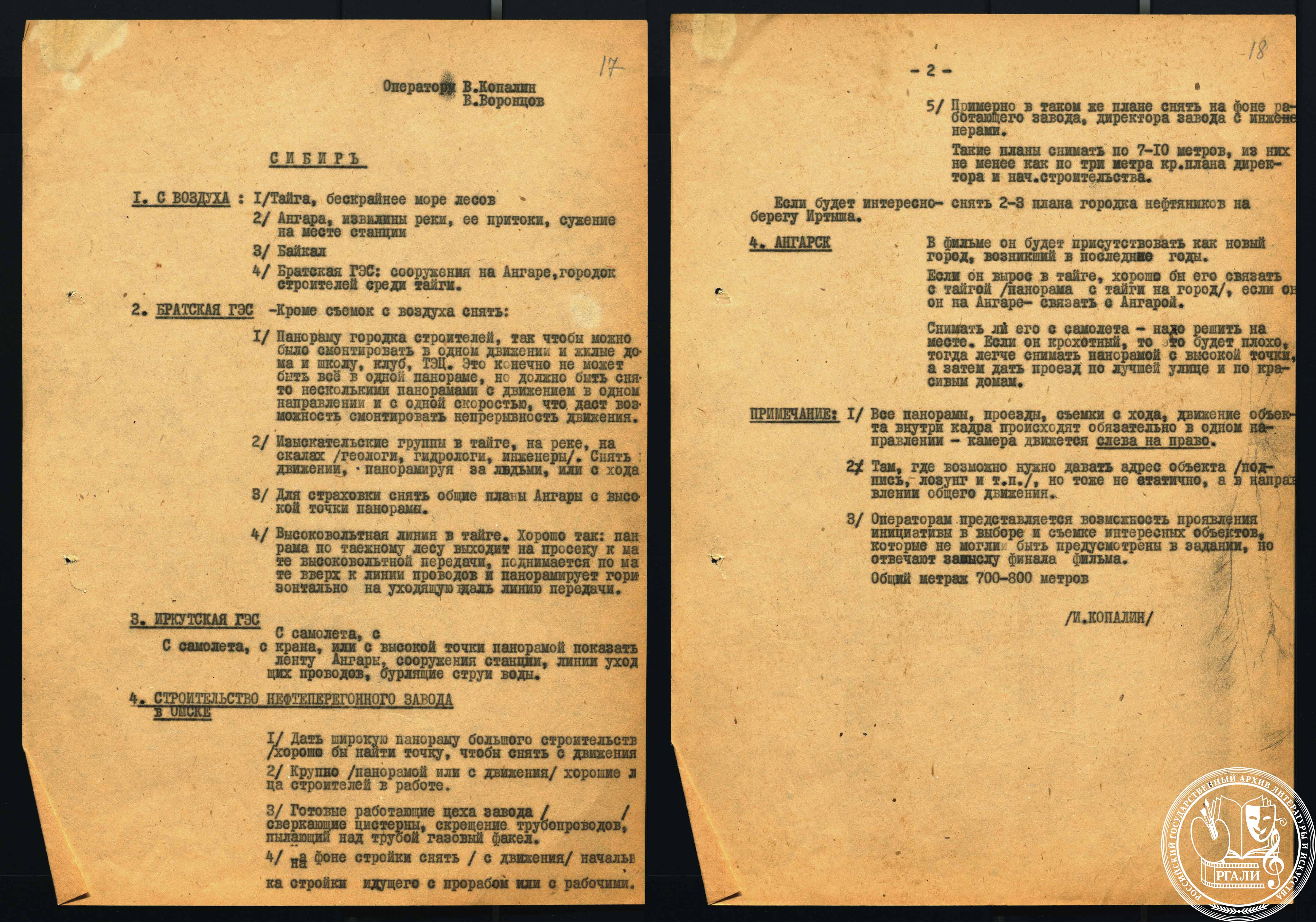

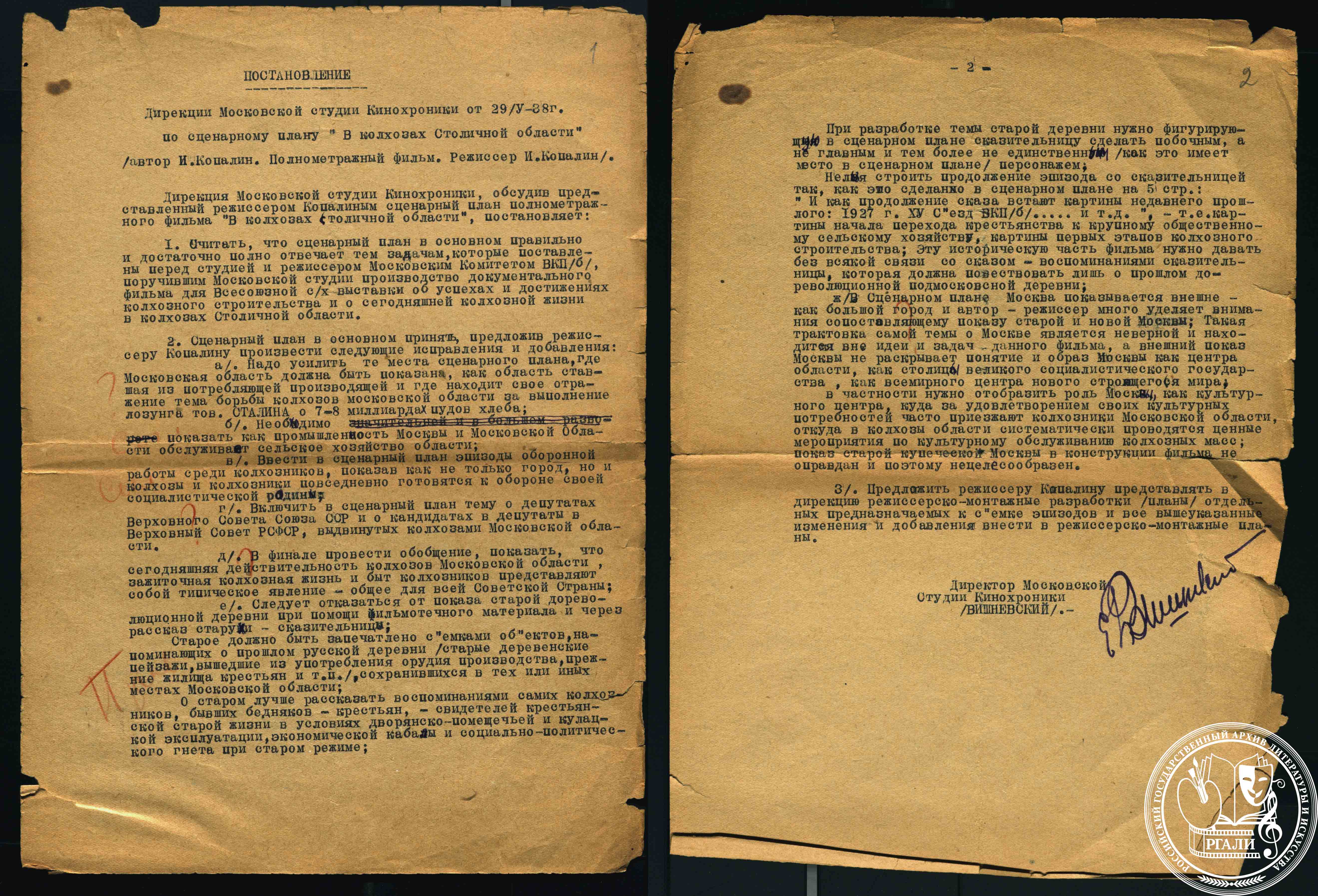

Здесь находятся прежде всего его творческие материалы: сценарии, сценарные планы, либретто фильмов. Среди них — сценарии ранних фильмов, около 900 фотографий кадров и рабочих моментов съемок фильмов «Борьба за урожай», «Лен», «Деревня», «Обновленный труд», «Один из многих», «Слава героям Хасана», «Обновление земли». Стоит отметить также сценарии фильмов «Освобожденная Чехословакия», «Новая Албания», «Страницы бессмертия». Здесь же помещены дикторские тексты и литературные сценарии к фильмам Копалина Б.Н. Агапова, Е.Г. Кригера, Л. Силичи, А.А. Бека, Ю.Б. Каравкина и др.

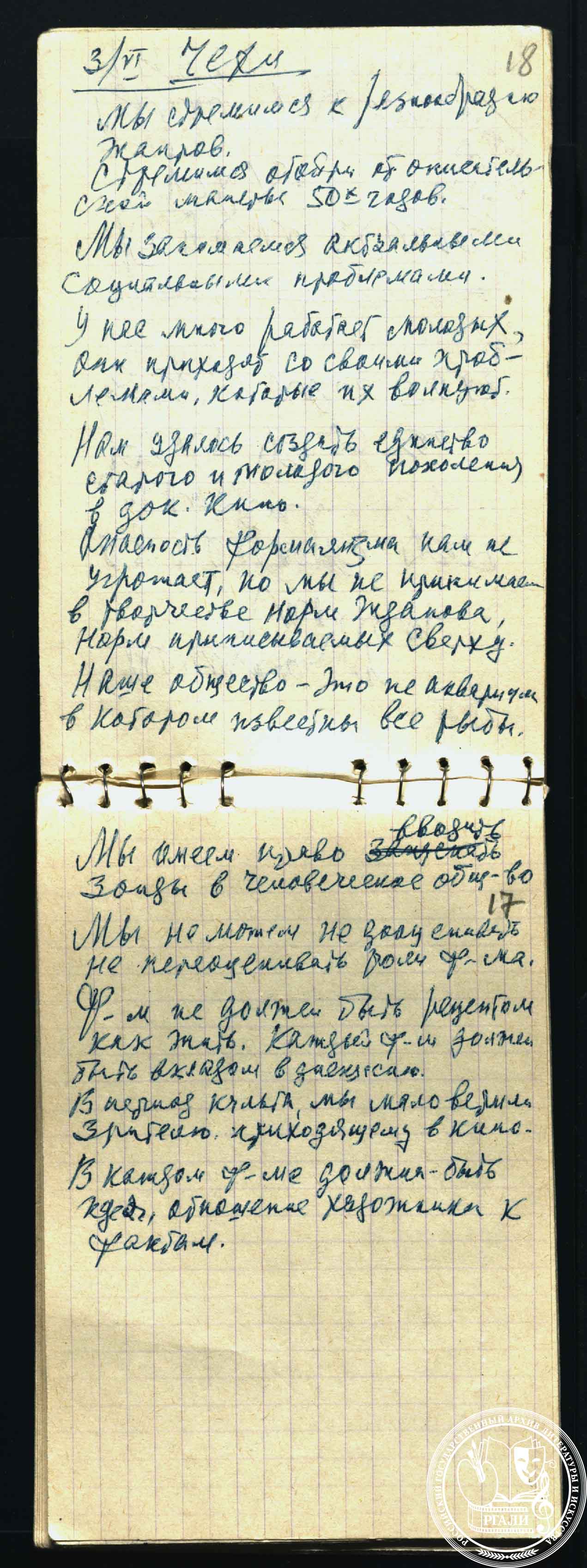

Важнейшей частью фонда являются авторские рукописи И.П. Копалина: статьи по теории и истории советского кино, рецензии на фильмы, заметки о текущих событиях мирового кино, лекции и выступления на совещаниях и конференциях в Союзе кинематографистов, на обсуждениях фильмов мастера на киностудиях, а также лекции, прочитанные во ВГИКе.

В фонде хранятся записные книжки режиссера с записями о работе над фильмами, дневниковые записи о поездках за границу на кинофестивали, записи обсуждений работ студентов ВГИКа.

Еще одним украшением фонда является переписка режиссера: супруге он подробно описывает условия работы на съемках фильмов в Албании, поздравляет, обсуждает творческие планы с целым рядом деятелей российского и зарубежного кино — Е.Н. Андриканисом, В.Н. Головней, Й. Ивенсом, З.А. Какабадзе, В. Влчеком, Б.Л. Краповым, Е.И. Свиловой, А. Торндайком, албанским писателем Л. Силичи, композитором К. Коно, со своими учениками — Э. и Д. Кеко, Я. Нано, И. Пандо и др.

Среди документов к биографии И.П. Копалина и о нем — договоры, афиши и программы фильмов, автобиографии, почетные грамоты, свидетельства работы во ВГИКе, статьи и заметки (в основном газетные и журнальные вырезки) о работе мастера (с 1926 по 1976 годы), стенограммы обсуждения его фильмов.

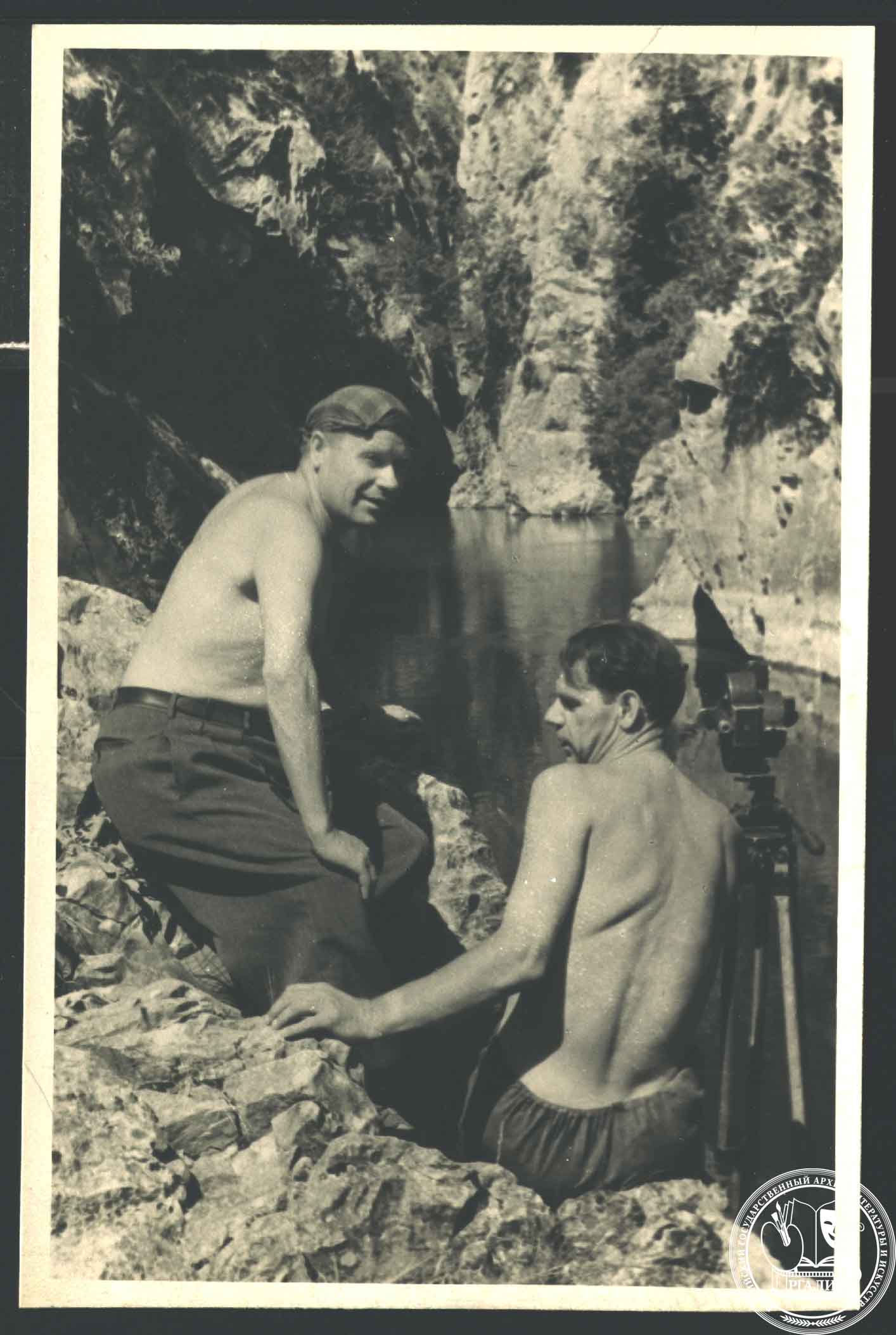

Фонд чрезвычайно богат и изобразительными материалами. Сохранилось около тысячи фотографий И.П. Копалина с деятелями советского и зарубежного кино: И.И. Беляковым, С.А. Герсимовым, Р.Л. Карменом, М.И. Роммом и другими, фотографии с поездок, съемок и фестивалей, многочисленные фотографии с Берлинской конференции.

М.В. Шуплецова,

зав. архивохранилищем печатных изданий РГАЛИ