Полвека прошло с момента ухода из жизни величайшего композитора прошлого столетия — Дмитрия Шостаковича. Это был музыкальный гений, прошагавший в ногу со своей эпохой, переживший со своей страной все страшные и счастливые моменты ее непростой, во многом трагической истории. И создавший об этом свою музыкальную летопись.

Известный российский музыкант Федор Дружинин, которому Шостакович посвятил свое последнее сочинение — Альтовую сонату (1975), так писал об этой невероятной личности: «Его критиковали, оскорбляли, даже травили. Поучали — какую музыку нужно писать, какую нет. В конце концов, его лишили права преподавать композицию в Московской и Ленинградской консерваториях. И, тем не менее, Шостакович все это пережил. Он имел все возможности покинуть страну и жить в довольстве, удобстве, сытости. Любая страна с распростертыми объятиями приняла бы Дмитрия Дмитриевича, но Шостакович дышал, страдал, голодал вместе со своей страной, и мысль оставить свою родину не посещала его».

А начиналось все в Санкт-Петербурге, где встретились родители будущего композитора — пианистка из Консерватории Софья Кокоулина и студент физико-математического отделения Университета Дмитрий Шостакович. Оба приехали учиться в столицу из Сибири, хотя только предки Софьи были потомственными сибиряками. Отцовская родня вела свою историю из Польши, откуда прадед композитора Петр был сослан на Урал за участие в Польском восстании 1831 года. Его сын Болеслав отправился еще дальше — в Сибирь — за причастность к делу о покушении на императора Александра II в 1866 году; там-то и родился отец будущего музыканта.

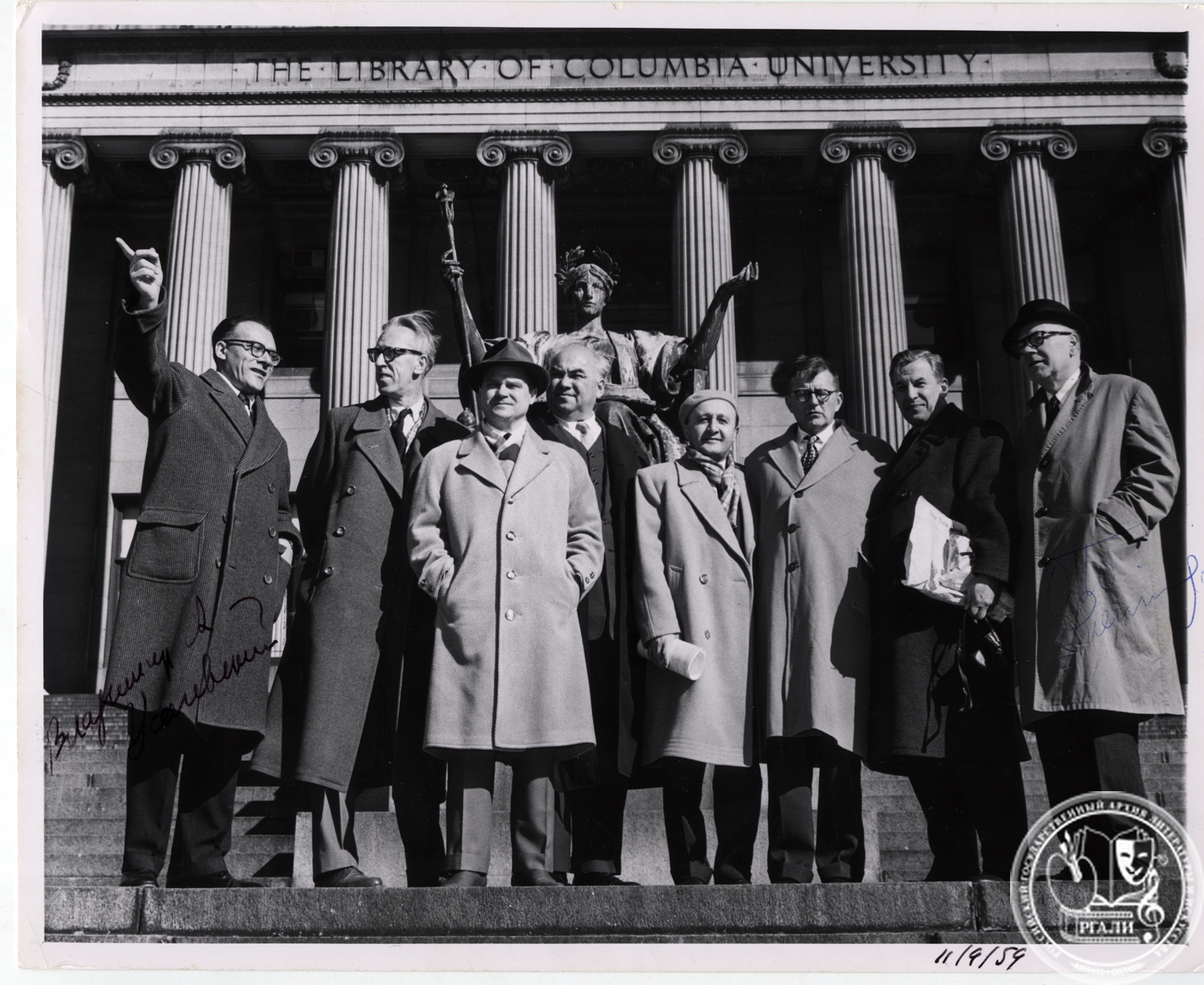

… Первым музыкальным наставником сына Дмитрия, конечно же, стала мать, которая подготовила его к поступлению в частную музыкальную школу. А в 1919 году 13-летний Митя уже учился в Петроградской консерватории. Здесь он смог не только совершенствовать свои исполнительские навыки, но и серьезно начал заниматься композицией, дирижированием, теоретическими дисциплинами.

Дипломной работой 19-летнего выпускника стала его самая первая в жизни симфония, поразившая всех новизной и самобытностью. Сразу встал вопрос о ее исполнении. Для этого произведение нужно было оркестровать, на что у композитора ушло еще около шести месяцев. И вот 12 мая 1926 года в Ленинградской филармонии состоялась премьера Первой симфонии Шостаковича (дирижировал Н.А. Малько). Тогда же ее напечатали в СССР, а буквально через год (1928) она уже появилась на Западе, где ее издали в Вене в знаменитейшем на весь мир «Universal Edition». Симфонией заинтересовались крупнейшие зарубежные музыканты — Бруно Вальтер (сыгравший ее в Берлине), Леопольд Стоковский (Филадельфия), Артуро Тосканини (Нью-Йорк). К 1929 году она прозвучала практически на всех континентах — от Аргентины до Японии! Такое в судьбе 20-летних музыкантов случается нечасто.

Возможно, именно невероятный успех Первой симфонии подвиг молодого автора на создание двух следующих произведений этого жанра — Второй («Октябрь», 1927) и Третьей («Первомайская», 1929). Обе симфонии получили названия, связанные с конкретными событиями истории нашей страны. К тому же в финалах этих произведений композитор использовал тексты А.И. Безыменского (№ 2) и С.И. Кирсанова (№ 3), которые пропевались хором. Впоследствии Шостакович еще не раз будет прибегать к такого рода «пояснениям» в своих сложных по музыкальному языку симфонических полотнах.

Между этими опусами композитор попробовал себя в еще одном жанре, написав оперу «Нос» по повести Н.В. Гоголя (1928). И опять сочинение 22-летнего музыканта сразу было исполнено — премьера «Носа» состоялась в Ленинграде (так будет практически со всеми произведениями автора), в Малом оперном театре, который славился своим интересом ко всему новому, экспериментальному. Опера стала сенсацией, вызвав ожесточенные споры. А далее в жизнь композитора пришло кино — Шостакович написал музыку к фильму Г.М. Козинцева о Парижской коммуне «Новый Вавилон» (1929). Затем появились два балета Шостаковича — «Золотой век» (1930) и «Болт» (1931), которые были поставлены на сцене Ленинградского театра оперы и балета, однако мнение критиков и публики было единодушным — музыкальный язык Шостаковича слишком сложен. Увы, но очень скоро и опера, и балеты, и даже кинофильм были сняты с репертуара.

Однако это не остановило Шостаковича. В 1932 году он стал участником создания звукового фильма С.И. Юткевича «Встречный», песня к которому сделала его автора всеобщим любимцем. В следующем году была закончена вторая опера композитора — «Леди Макбет Мценского уезда» по повести Н.С. Лескова. Сочинение было посвящено жене Шостаковича Нине — астрофизику по профессии. Она же стала матерью двух его детей — дочери Галины (род. 1936) и сына Максима (род. 1938). Композитор называл свое детище трагедией-сатирой, в этом определении соединились две основные линии творчества автора, ставшие его своеобразной визитной карточкой.

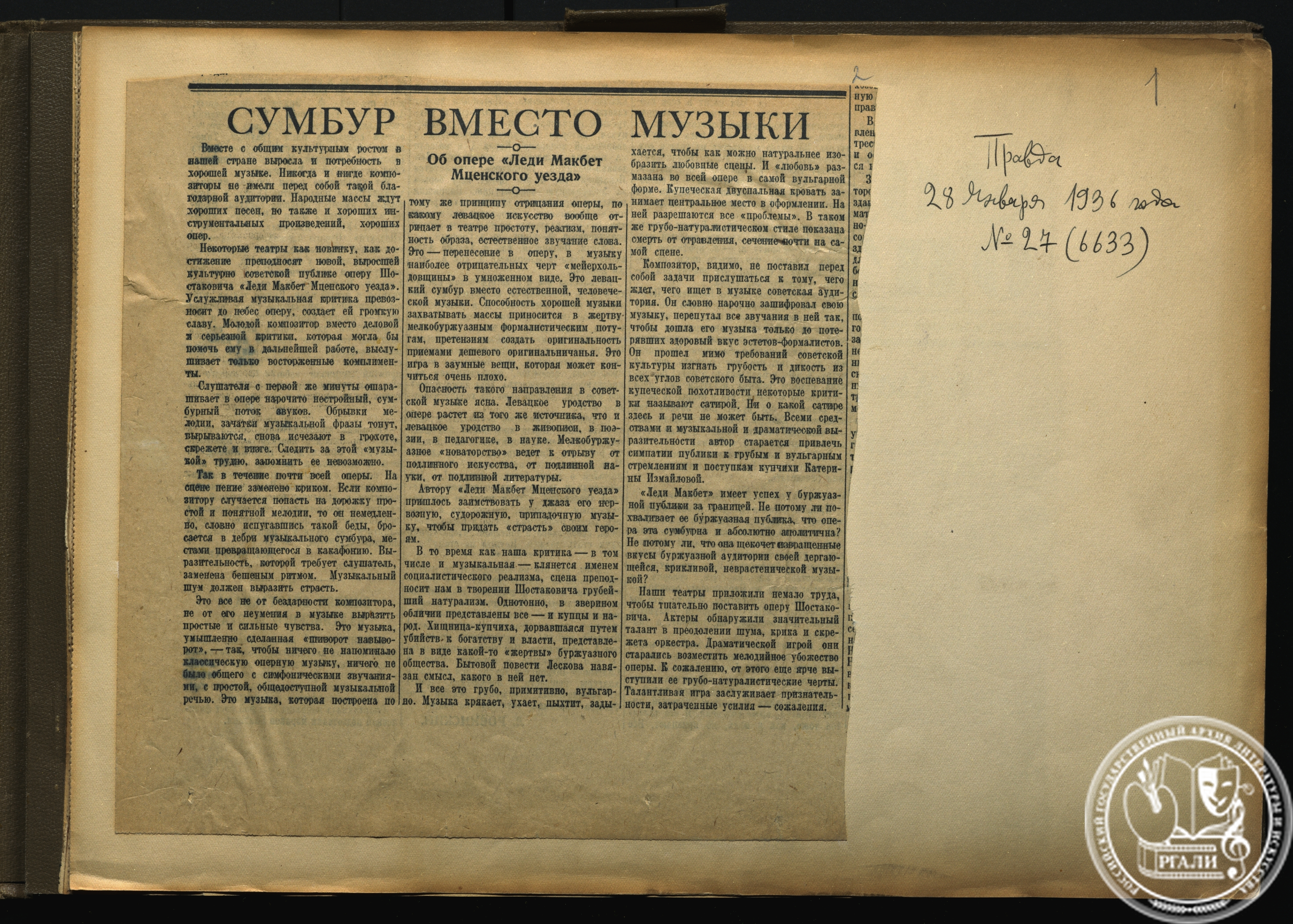

Премьера оперы прошла в ленинградском Малом оперном театре 22 января 1934 года и выдержала 83 представления. В Москве она была поставлена в Музыкальном театре В.И. Немировича-Данченко (тогда еще без «К.С. Станиславского»), а также в филиале Большого театра (1935). «Леди Макбет» стала первой из советских опер, получившей известность за рубежом — в 1935 году ее исполнили в Кливленде, Филадельфии, Нью-Йорке, Буэнос-Айресе, Лондоне, Праге, Цюрихе, Стокгольме. …Но 26 января 1936 года спектакль в Большом театре посетило высшее руководство страны. Через день в «Правде» вышла статья «Сумбур вместо музыки», которая все расставила по своим местам — автор оперы не понимает, чего ждет, чего ищет в музыке советская аудитория, он словно нарочно зашифровывает свою музыку, путая все звучания, в которых трудно разобраться… Опере был вынесен приговор, после которого Шостакович больше оперы не писал. Он всецело переключился на инструментальную музыку, создав 24 прелюдии для фортепиано, Первый фортепианный концерт, Виолончельную сонату, Четвертую симфонию, балет «Светлый ручей» (1933–1936).

Через 10 дней после «Сумбура вместо музыки» в той же «Правде» появилась не менее хлесткая статья «Балетная фальшь», и «Светлый ручей» также исчез с театральных подмостков, став последним балетным опусом Шостаковича. Симфонию композитор на общее поругание не отдал (ее премьера состоялась спустя четверть века — в 1962 году). Однако значение ее в творчестве композитора необычайно велико. Именно она открывает череду его трагедийных симфонических полотен.

Следующая, Пятая симфония, написанная в 1937 году, положила начало удивительному творческому союзу композитора с еще только набиравшим силу молодым ленинградским дирижером Евгением Мравинским. После Пятой симфонии Мравинский участвовал в премьерах Шестой (1939), Восьмой (ему посвященной, 1943), Девятой (1945), Десятой (1953), Двенадцатой (1961) симфоний…

Грандиозный успех Пятой симфонии, приглашение вести класс композиции в Ленинградской консерватории, Сталинская премия за Фортепианный квинтет, казалось бы, отвели от композитора угрозы извне, но чемоданчик-то в коридоре стоял наготове!

А вскоре началась война. До октября 1941 года Шостакович оставался в осажденном городе. Как и все, он участвовал в строительстве оборонительных сооружений, дежурил на крыше консерватории во время бомбардировок, записывал обращения к населению Ленинграда на радио, регулярно выступал в концертах Филармонии. И писал музыку, которая воспевала силу духа народа-борца, его грядущую победу, которая придавала мужество, стойкость, тем самым прославляя своего создателя.

Симфония № 7 «Ленинградская» была закончена автором уже в Куйбышеве в декабре 1941. Ее премьера состоялась там же 5 марта 1942 года на сцене местного Дома культуры при участии оркестра Большого театра под управлением С.А. Самосуда. Затем были Ташкент, Новосибирск. 29 марта ее исполнили в Москве. Симфония была отмечена Сталинской премией (а всего их в жизни Шостаковича будет пять).

Вскоре симфония шагнула за пределы СССР — 22 июня в Лондоне ее исполнил Генри Вуд. Концерт транслировался по радио на весь мир. 19 июля состоялась американская премьера симфонии (дирижер А. Тосканини). 9 августа ее сыграли в блокадном Ленинграде, где в течение месяца она прозвучала шесть раз! А потом — Париж, Прага, Белград, Рим, Осло, Вена, София, Будапешт, Копенгаген… Осенью 1946 года ее услышал и освобожденный Берлин.

В 1946 году отмечалось 80-летие Московской консерватории. Шостакович, еще в 1943 после эвакуации переселившийся в столицу, был ее профессором. В связи с юбилеем он был награжден орденом Ленина, ему присвоили звание народного артиста РСФСР, он получил очередную (третью) Сталинскую премию за Фортепианное трио № 2, однако и без внешних, формальных поводов музыкант, безусловно, заслужил все эти регалии. В 1947 году Шостакович был избран депутатом Верховного Совета РСФСР.

И тут вновь последовал очередной беспощадный поворот судьбы. В 1948 году в стране развернулась дискуссия в связи с вышедшим Постановлением ЦК компартии «Об опере “Великая дружба” В. Мурадели», в котором в очередной раз осуждалось «формалистическое направление» в творчестве отечественных композиторов. Список композиторов открывался фамилией Шостаковича, чьи сочинения никак не вписывались в рамки утвержденных сверху принципов социалистического реализма. Музыка Шостаковича явно тяготела к новым тенденциям, композитор хотел говорить со слушателем на современном языке, смело преодолевая застылые традиционные нормы.

Чтобы его сочинения стали более понятны широкой аудитории, Шостакович обратился к слову, вернулся к киномузыке. Так, в его творчестве появились музыка к фильмам «Молодая гвардия» (реж. С.А. Герасимов, 1948), «Мичурин» (реж. А.П. Довженко, 1948), «Встреча на Эльбе» (реж. Г.А. Александров, 1948), «Падение Берлина» (реж. М.Э. Чиаурели, 1949, Сталинская премия), «Белинский» (реж. Г.М. Козинцев, 1950), оратория «Песнь о лесах» (слова Е.А. Долматовского, 1949, Сталинская премия), Десять поэм для смешанного хора (1951, Сталинская премия), кантата «Над Родиной нашей солнце сияет» (слова Е.А. Долматовского, 1952).

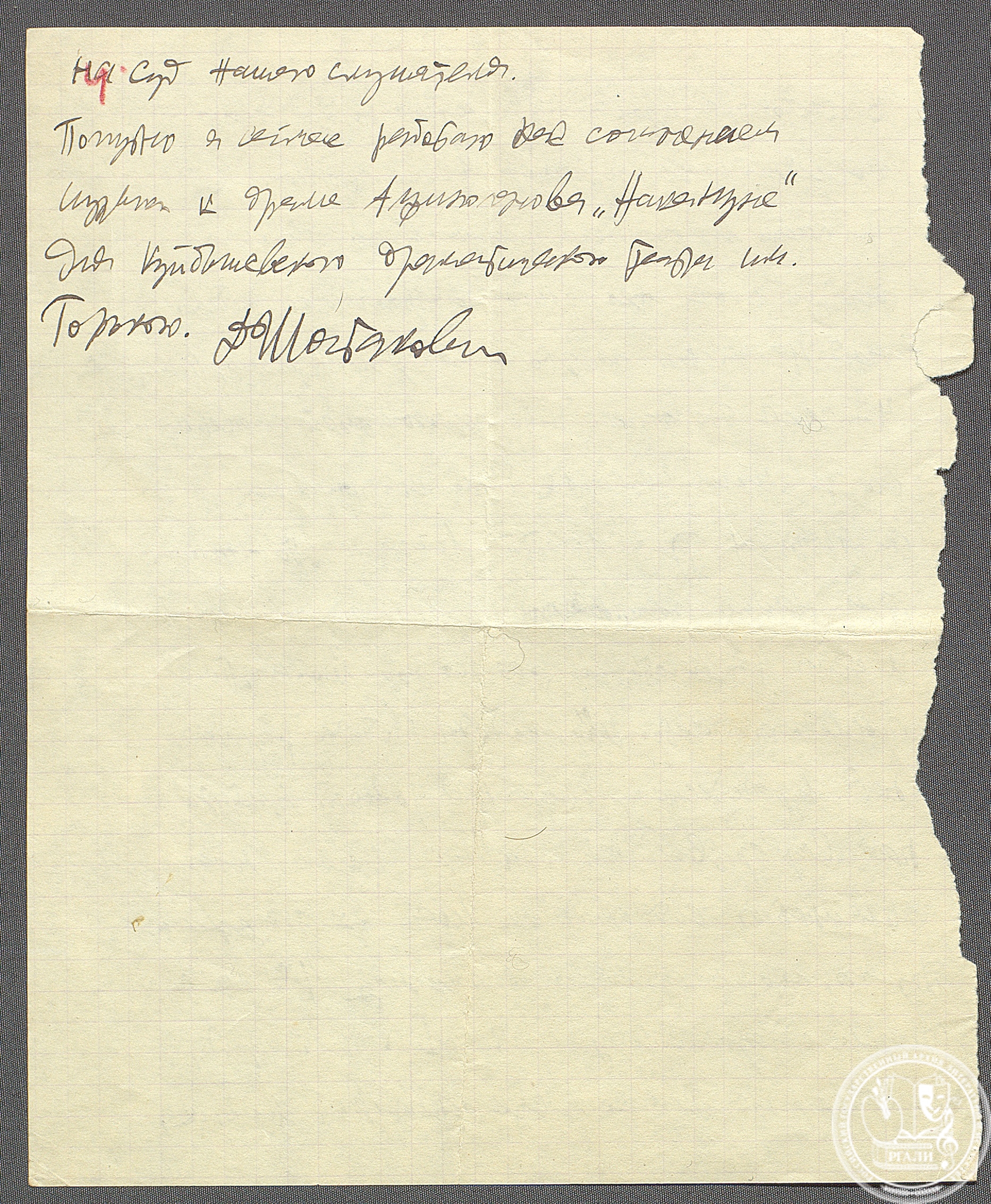

В 1949 году Шостакович стал членом Советского комитета защиты мира, в этом качестве он побывал на конгрессах сторонников мира в Нью-Йорке, Варшаве, Вене, рассказывая там о достижениях советской музыкальной культуры, исполняя свои произведения. В 1954 году ему была присуждена Международная премия Мира, тогда же он стал народным артистом СССР, почетным членом шведской Королевской академии музыки.

Теперь можно было немного вздохнуть и вернуться к любимейшему Шостаковичем жанру симфонии: Девятую (1945) и Десятую (1953) разделили долгие восемь лет! Следующие симфонии композитора получили названия «1905 год» (№ 11, 1957, Ленинская премия) и «1917 год» (№ 12, 1961), в партитуры Тринадцатой (1962) и Четырнадцатой (1969) автор ввел тексты Е.А. Евтушенко, Ф.Г. Лорки, Г. Аполлинера, В.К. Кюхельбеккера, Р.М. Рильке, для их исполнения нужны солисты и хор. Последняя Пятнадцатая симфония (1971) подвела итог многолетним исканиям автора в этой области — она наиболее традиционна по количеству частей, по принципу распределения темпов между ними. Наконец, она приводит в финале к катарсису. Такое же просветление звучит и в Альтовой сонате, законченной Шостаковичем за месяц до своего ухода…

***

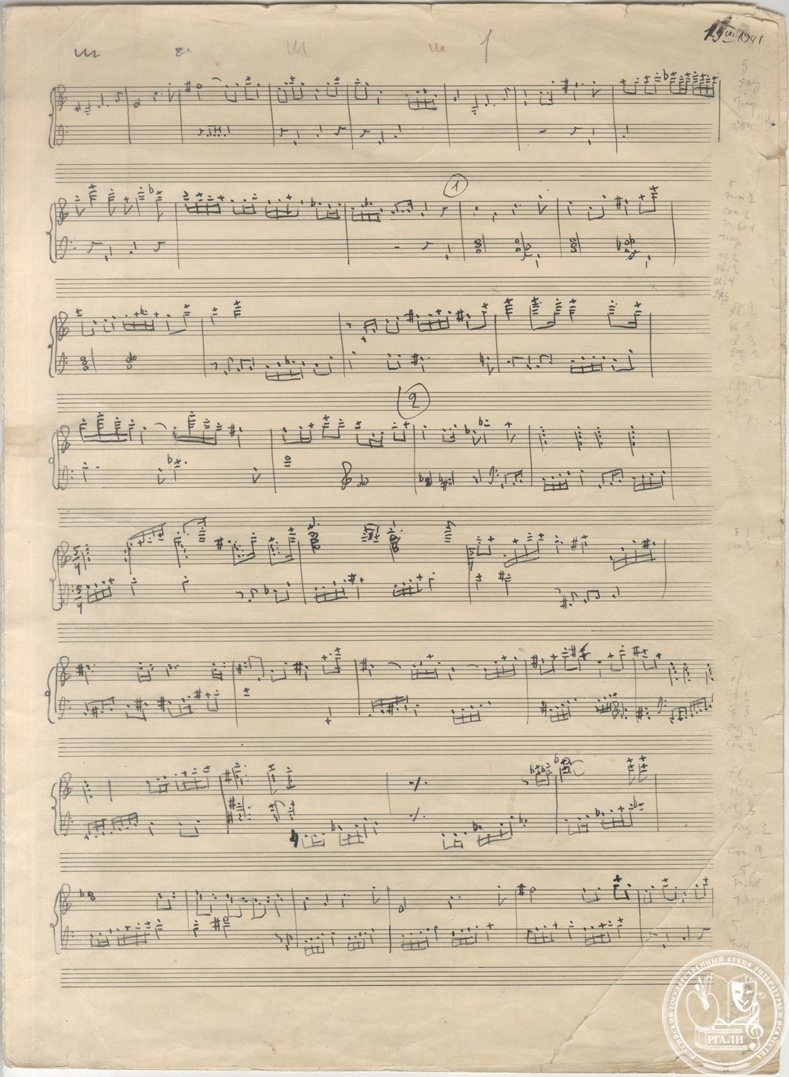

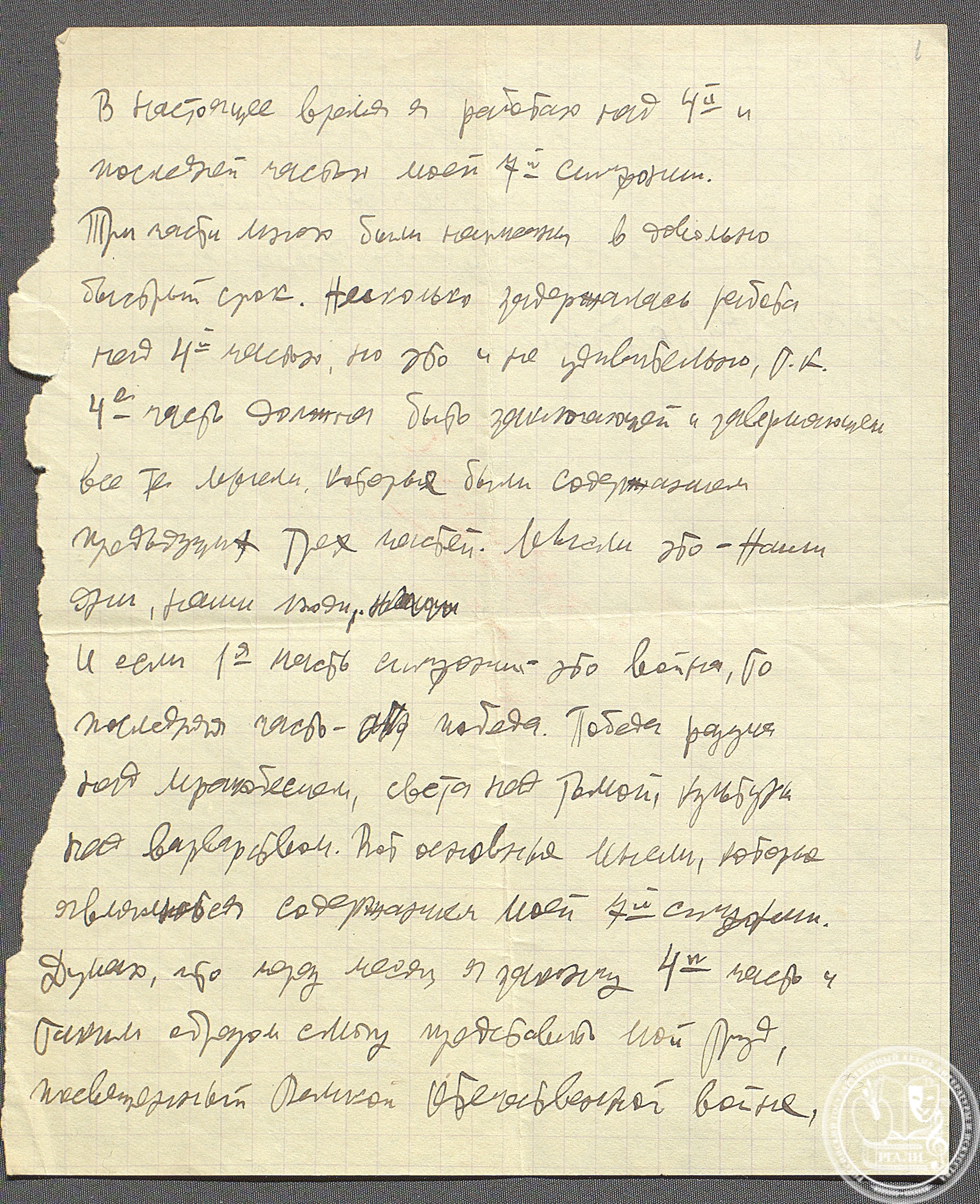

Документы Д.Д. Шостаковича начали поступать в РГАЛИ еще при жизни композитора в 1957 году. Процесс растянулся почти на два десятилетия, и был практически завершен вдовой музыканта И.А. Шостакович (урожд. Супинской) в 1976 году. К этому моменту в фонде композитора № 2048 насчитывалось более 700 единиц хранения. Среди них (главное богатство!) более 150 единиц — музыкальные автографы Шостаковича. В фонде хранятся 12 из 15-ти симфоний автора, 13 из 15-ти его квартетов, инструментальные концерты, оперы, балеты, оперетта, киномузыка, камерные сочинения — практически все, что создал композитор на протяжении своей жизни. Архив Шостаковича содержит биографические документы, обширную литературу о нем, программы концертов, фотографии.

Помимо этого в РГАЛИ насчитывается более четырехсот единиц хранения из других фондов, которые также связаны с именем Шостаковича. Эти документы дополняют общую картину, давая возможность исследователям глубоко погрузиться в жизнь и творчество этого удивительного музыканта.

Г.М. Малинина,

главный специалист РГАЛИ, кандидат искусствоведения