«Закрыть Большой театр!» – Сегодня эта мысль звучит нелепо. Как можно уничтожить старейший российский театр, хранителя мировых традиций оперного и балетного искусства?!

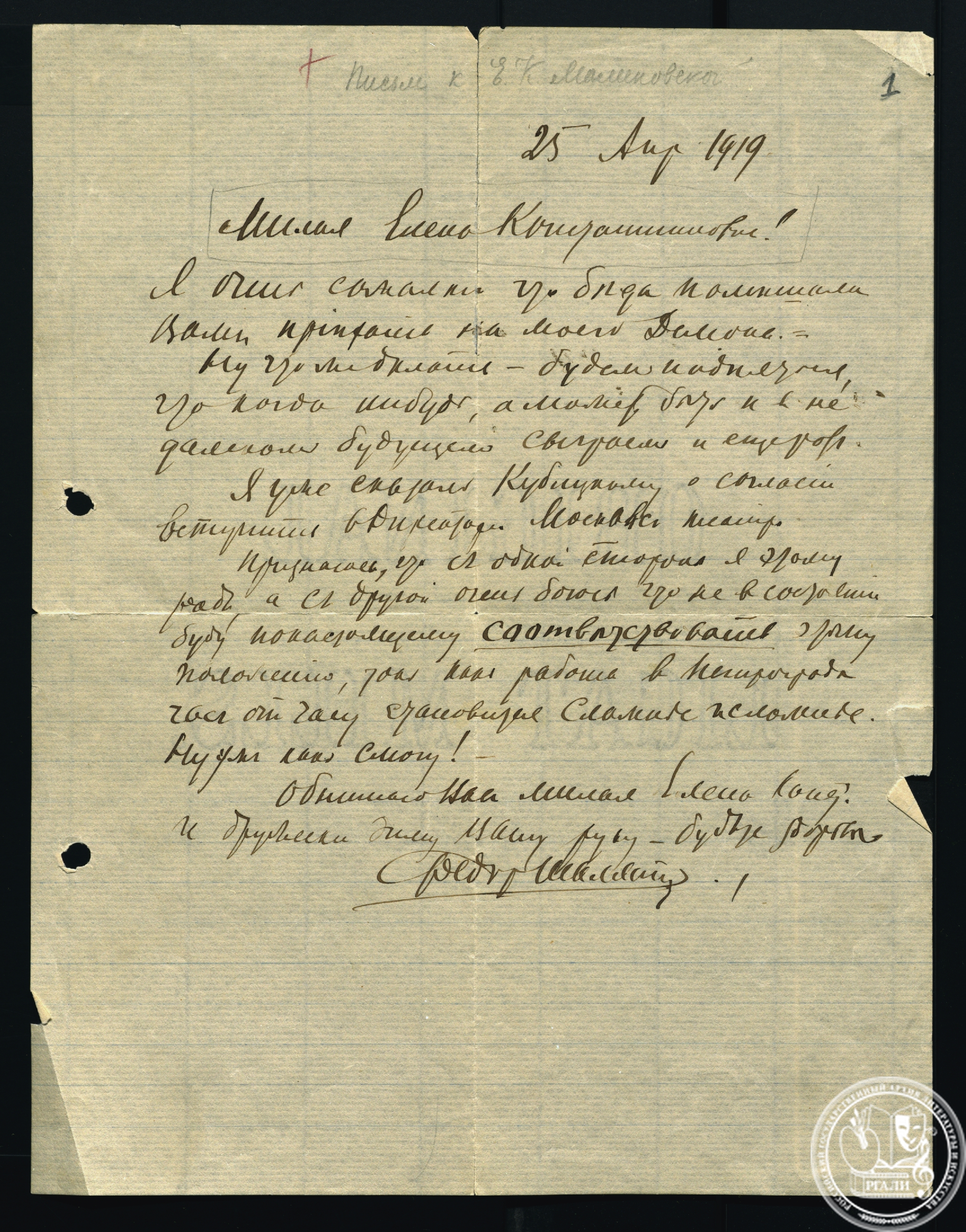

Трудно представить, но в 1920-е годы вопрос существования Государственного академического Большого театра стоял крайне остро. Театр был в долгах, постановки после Октябрьской революции требовали обновления, а артисты и персонал голодали и были вынуждены подрабатывать там, где была хотя бы какая-то надежда на заработок. Но случалось и по-другому: известен беспрецедентный случай, когда в 1919 году по вине канцелярии комплект билетов на постановку «Руслана и Людмила» не был пущен в продажу, из-за чего артисты и оркестранты предстали перед пустым залом (РГАЛИ. Ф. 1933. Оп. 2. Ед. хр. 13).

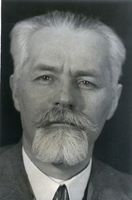

Большой театр нужно было спасать — и этим занялась активный партийный деятель, комиссар московских театров Елена Константиновна Малиновская. Уроженка Нижнего Новгорода, считавшегося по праву одним из центров театрального искусства, она еще молоденькой девушкой познакомилась с Максимом Горьким. Начинающий, но уже «модный» писатель он буквально переродил ее саму, познакомив с революционным кругом и бездной социальных проблем. Хотя Елена знала их не понаслышке, поскольку после смерти отца семье Малиновских пришлось столкнуться с настоящей нищетой. Впоследствии Елена Константиновна вспоминала, что крайняя нужда ее семьи нередко вставала преградой для общения со сверстниками, а выступления Горького «…изломали, в корне изменили мое мировоззрение» (РГАЛИ. Ф. 1933. Оп. 2. Ед. хр. 4). Вступив в РСДРП в 1905 году, Малиновская быстро заслужила уважение партийных товарищей благодаря умению находить общий язык с людьми и изыскивать источники финансирования.

Но театр все равно продолжал манить, и только встреча с великой Марией Ермоловой, которая взяла с девушки слово не становиться актрисой, уберегла ее от сцены. По иронии судьбы, Малиновская исполнила это обещание, войдя в историю Большого театра не как артистка, а как директор.

Уже будучи управляющей московскими государственными театрами, по указанию А.В. Луначарского в 1920 году Елена Константиновна возглавила ГАБТ. Задачи перед ней стояли колоссальные: улучшить условия быта и работы артистов, восстановить отопление, обеспечить пайки, повысить зарплаты, сократить долги, обновить репертуар, наполнив его современными советскими произведениями, и поднять художественный уровень постановок.

Прикладывая титанические усилия, Малиновская успешно меняла жизнь театра к лучшему, находя дополнительные средства и налаживая отношения в труппе. Однако ее деятельность встречала жесткую критику и противодействие среди «леваков» и даже руководства. В письме А.В. Луначарскому Елена Константиновна с горечью замечала: «Вы пишете, что я "не справилась со своей задачей" и что у меня "нет черт характера, необходимых для занятия подобного поста". Это неверно. [Но] если надо уметь нравиться всем, кому захочется походя заняться Большим театром, то характер у меня неподходящий». При этом артисты театра, запомнив хлопоты Малиновской об их быте и элементарных удобствах работы, уважали ее и часто просили защиты именно у директора театра. Это знала и Малиновская: «Я объявлена лгуньей, но ведь дикий состав Большого театра верил моему слову больше, чем договорам и гарантиям высоких лиц и органов», — пишет она в том же письме наркому просвещения (РГАЛИ. Ф. 1933. Оп. 2. Ед. хр. 27).

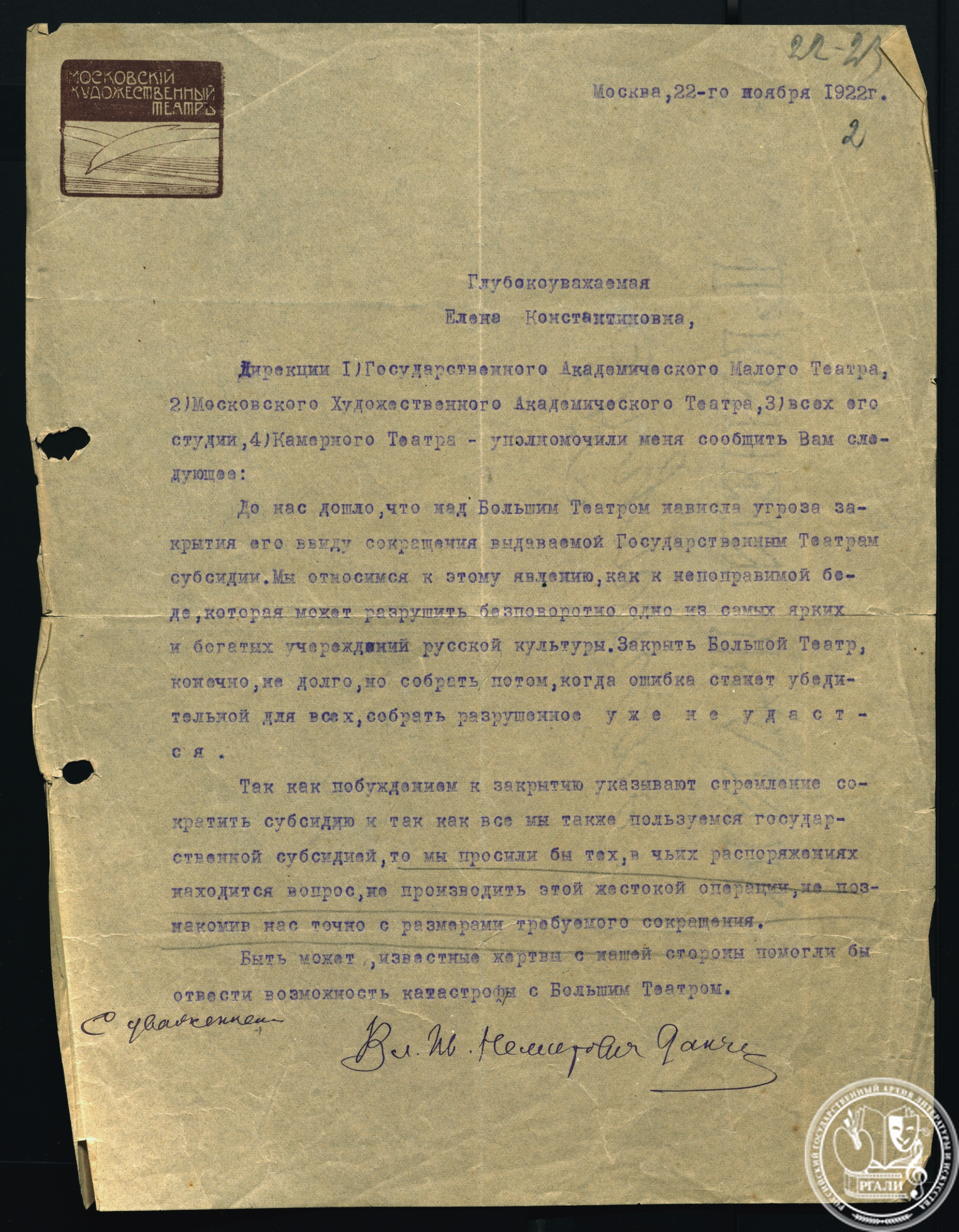

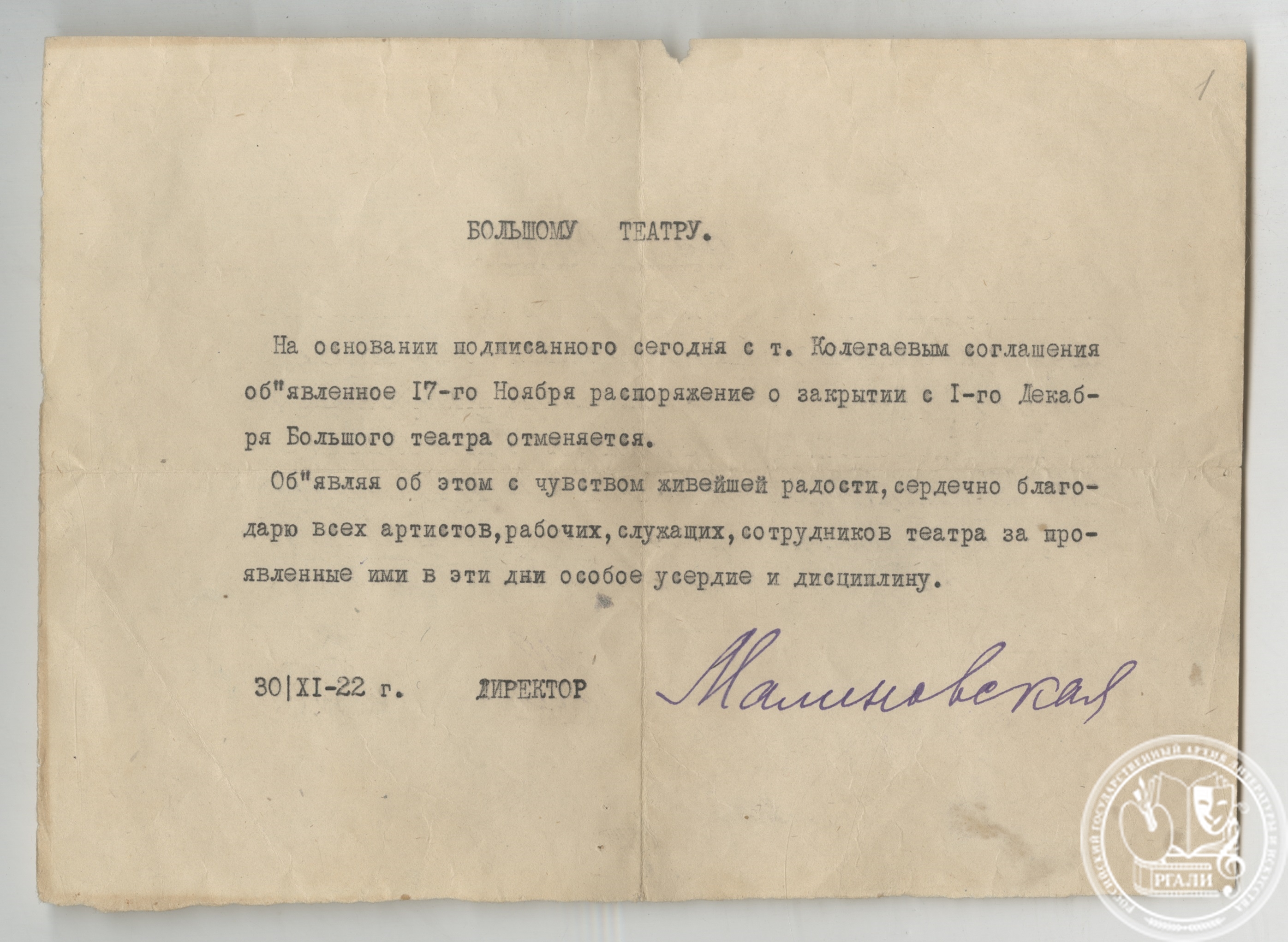

Драматичность ситуации показывает распоряжение Луначарского о … закрытии Большого театра от 31 августа 1922 года, которое, впрочем, уже 30 ноября было отменено, о чем сохранилась справка (РГАЛИ. Ф. 1933. Оп. 1. Ед. хр. 41а).

Из-за конфликтов с руководством Е.К. Малиновская подала в отставку в марте 1924 года. Последующие пять месяцев она тяжело болела и даже не могла работать. В.И. Немирович-Данченко писал, что эта отставка к лучшему, потому что на Малиновскую «жалко было смотреть», — так ее замучила обстановка. (РГАЛИ. Ф. 1933. Оп. 2. Ед. хр. 54).

Но театр не смог обойтись без Елены Константиновны. Когда к концу 1920-х годов положение ГАБТа вновь стало катастрофически ухудшаться, ее опять назначили директором. Ее дочь, одна из шести детей Малиновской, вспоминала, как отговаривала мать, опасаясь повторения прошлых трудностей (РГАЛИ. Ф. 1933. Оп. 2. Ед. хр. 298). Но долг для Елены Константиновны был превыше всего.

Второй раз Малиновская занимала должность директора с 1930 по 1935 год, после чего больная и разбитая ушла на пенсию, которую, впрочем, ей еще пять месяцев не могли оформить. Этот период ознаменовался премьерой первой советской оперы – «Загмук» (либретто А. Глебова, музыка А. Крейна). Несмотря на то, что художественная ценность оперы была неоднозначна, а в отчетах она значилась как «малоприбыльная постановка», — «Загмук» впервые вывела социалистическую тему на большую сцену, в чем немалая заслуга директора ГАБТа.

Однако как когда-то Луначарский не смог защитить директора театра от травли «леваков», так и Енукидзе, к которому директор обращалась за советом и помощью, игнорировал ее обращения. Сохранилось письмо, в котором Елена Константиновна жаловалась ему на пренебрежение к театру: помещения отдавали под собрания, мешая репетициям, стоял вопрос ремонта здания, но средства не отпускали, не хватало транспорта (РГАЛИ. Ф. 1933. Оп. 2. Ед. хр. 25). Большой театр, как и 10 лет назад, увы, оставался для государства дорогостоящей обузой…

Но вера Е.К. Малиновской в ГАБТ перевесила все трудности. За два периода своего управления театром, она добилась увеличения ставок и пенсий для артистов, открытия при нем учебных заведений, расширения и переработки репертуара, увеличения количества реквизита и много другого (РГАЛИ. Ф. 1933. Оп. 2. Ед. хр. 287).

Именно благодаря Елене Константиновне Большой театр стал одним из лучших театров мира, гордостью нашей страны и оплотом классического искусства.

* * *

Фонд Е.К. Малиновской начал передаваться в Центральный государственный литературный архив (РГАЛИ) в 1950 году, однако процесс растянулся на долгие годы. Только в 1988 году передачу возобновил внук Елены Константиновны; в 1995 году поступила еще одна часть материалов.

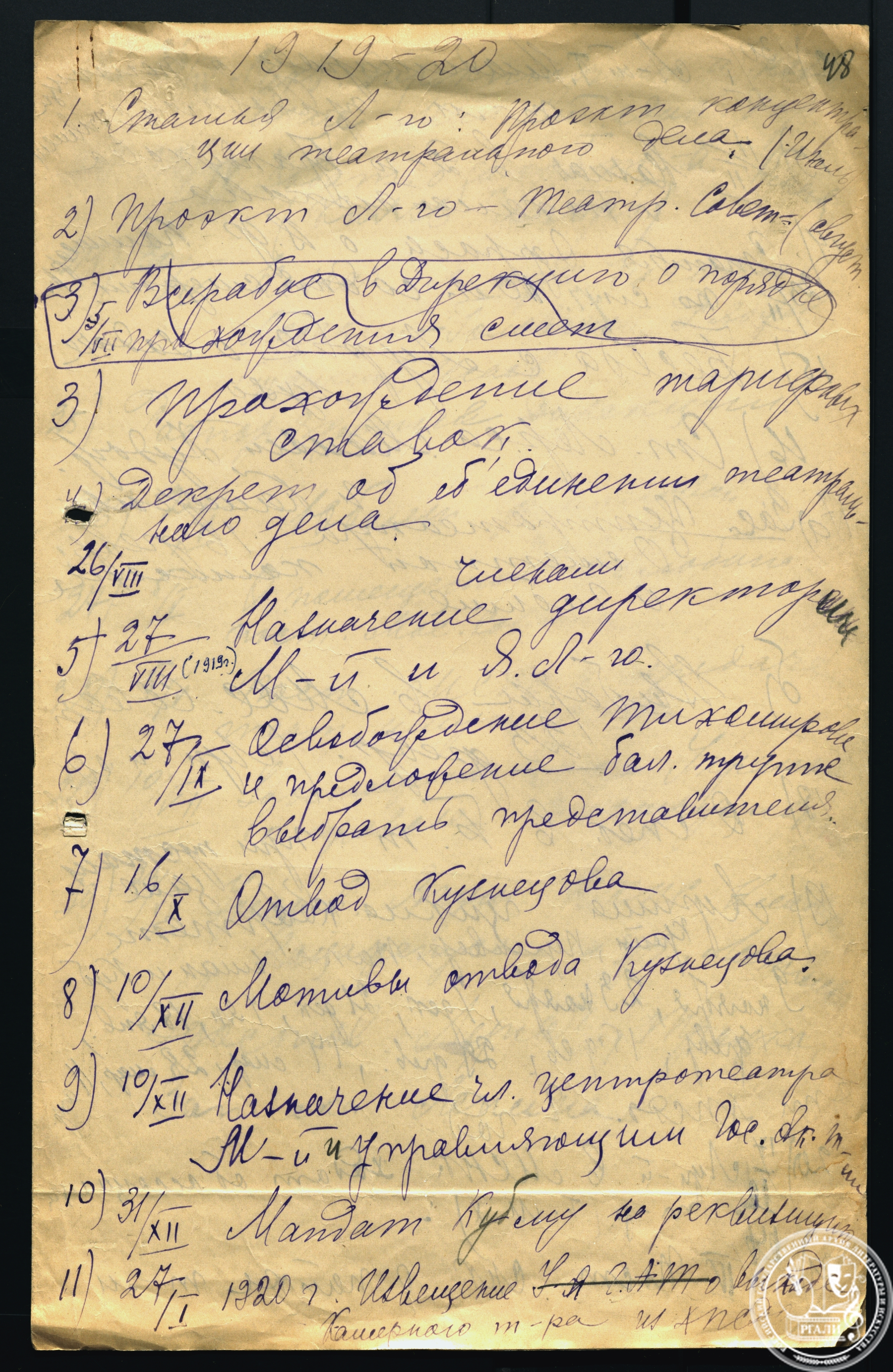

Ныне богатый фонд (ф. 1933, 504 ед. хр. за 1860-е-1982 годы) содержит документы, относящие к биографии Е.К. Малиновской, ее воспоминания о работе в ГАБТе, переписку с различными властными органами (Совнаркомом, ВЦИК и др.) и деятелями культуры (Л.В. Собиновым, К.С. Станиславским, В.И. Немировичем-Данченко и др.), изобразительные материалы и собранные ею рукописи и материалы о деятельности Большого театра в 1910—1930-е годы.

Хотя большинство документов — копии, они дают полное представление о театре, взаимодействии с ведущими артистами и режиссерами (Ф.И Шаляпиным, Ф.Ф. Комиссаржевским, В.И. Немировичем-Данченко и др.). Здесь же сосредоточены любопытная статистика о прибыли ГАБТа и ставках артистов, сведения о репертуаре и сотрудниках.

Важную роль в формировании комплекса материалов Е.К. Малиновской сыграла ее дочь – Елена Павловна, материалы которой составляют часть фонда, равно как и собранные и обработанные ею документы.

Их дополняет сборник статей, воспоминаний, писем и документов, связанных с Е.К. Малиновской (РГАЛИ. Ф. 1933. Оп. 2. Ед. хр. 24а), подготовленный Всесоюзным научно-исследовательским институтом искусствознания в 1982 году. Составителем и автором предисловия выступила сотрудница института Н.И. Смирнова.

М.С. Чистякова,

ведущий специалист РГАЛИ