«В дореволюционном искусстве на протяжении всего его развития не было более мощной организации художников, нежели Товарищество передвижных художественных выставок», — так предваряется издание Третьяковской галереи о передвижниках 1987 года.

За все время существования сообщества передвижников (а это 52 года — до 1923 года) через него прошло более ста художников, не считая так называемых экспонентов — участников выставок, не входивших в состав Товарищества.

Возникновение Товарищества, первая выставка которого состоялась 19 ноября 1871 года в Петербургской Академии художеств, было во многом связано с общим изменением социального климата в стране, где большее распространение начало получать образование, социально заостренные литературные и публицистические произведения, и, конечно, — с тенденциями зарубежного искусства, которое на фоне обострения социальных противоречий и наступления «промышленной революции» стало острее реагировать на общественную несправедливость.

Реформы Александра II были направлены на путь просвещения во всех сферах общественной жизни, обнажая при этом проблемы и медленное переустройство жизненного уклада. Передвижники, противопоставляя себя консервативному подходу Академии художеств, существенно поколебали авторитет учебного заведения Министерства императорского двора.

История движения начинается с «бунта 14-ти», произошедшего в 1863 году, когда учащиеся Императорской Академии художеств выступили против древней педагогической системы и формата проведения конкурса на Большую золотую медаль: поскольку Совет Академии не позволил написать работу на свободную тему, то 14 человек покинули ее стены. По принципу коммуны они создали «Санкт-Петербургскую артель художников», ставшую на полвека удачным опытом организации независимого объединения художников.

Идею создания Товарищества отводят художнику и общественному деятелю Григорию Григорьевичу Мясоедову. В своих воспоминаниях об общении с ним Николай Николаевич Ге (Ф. 731) говорил, что «искусство, сделавшись народным, стало общественным достоянием». Своей целью объединение поставило широкое общение с народной аудиторией и демократичность, поддерживая идеи народничества.

В сентябре 1870 года учредители Товарищества (14 человек) подали прошение министру внутренних дел Александру Егоровичу Тимашеву с просьбой утвердить проект Устава Товарищества. Второго ноября Устав был утверждён, и в первом же его параграфе говорилось: «Товарищество имеет целью: устройство… во всех городах империи передвижных художественных выставок в видах доставления жителям провинций возможности знакомиться с русским искусством… развития любви к искусству в обществе и облегчения для художников сбыта их произведений».

И.Н. Крамской называл искусство Товарищества «партикулярным» — независимым от официального художественного центра страны. В свою очередь, выставки неплохо обеспечивали художников, большинство из которых были разночинцами.

Излюбленными темами передвижников были общественное неравенство и несправедливость, а ведущим стилем — критический реализм, хотя этим все не ограничивалось. Разностороннее изображение действительности, быта породило многообразие жанров и приемов в работе. Однако, что интересно, ни одного «теоретического труда», «манифеста» или изложения собственной программы передвижники так и не опубликовали.

Павел Михайлович Третьяков, промышленник и меценат, выставляя работы художников в своей галерее, оказывал им значительную материальную и моральную поддержку.

* * *

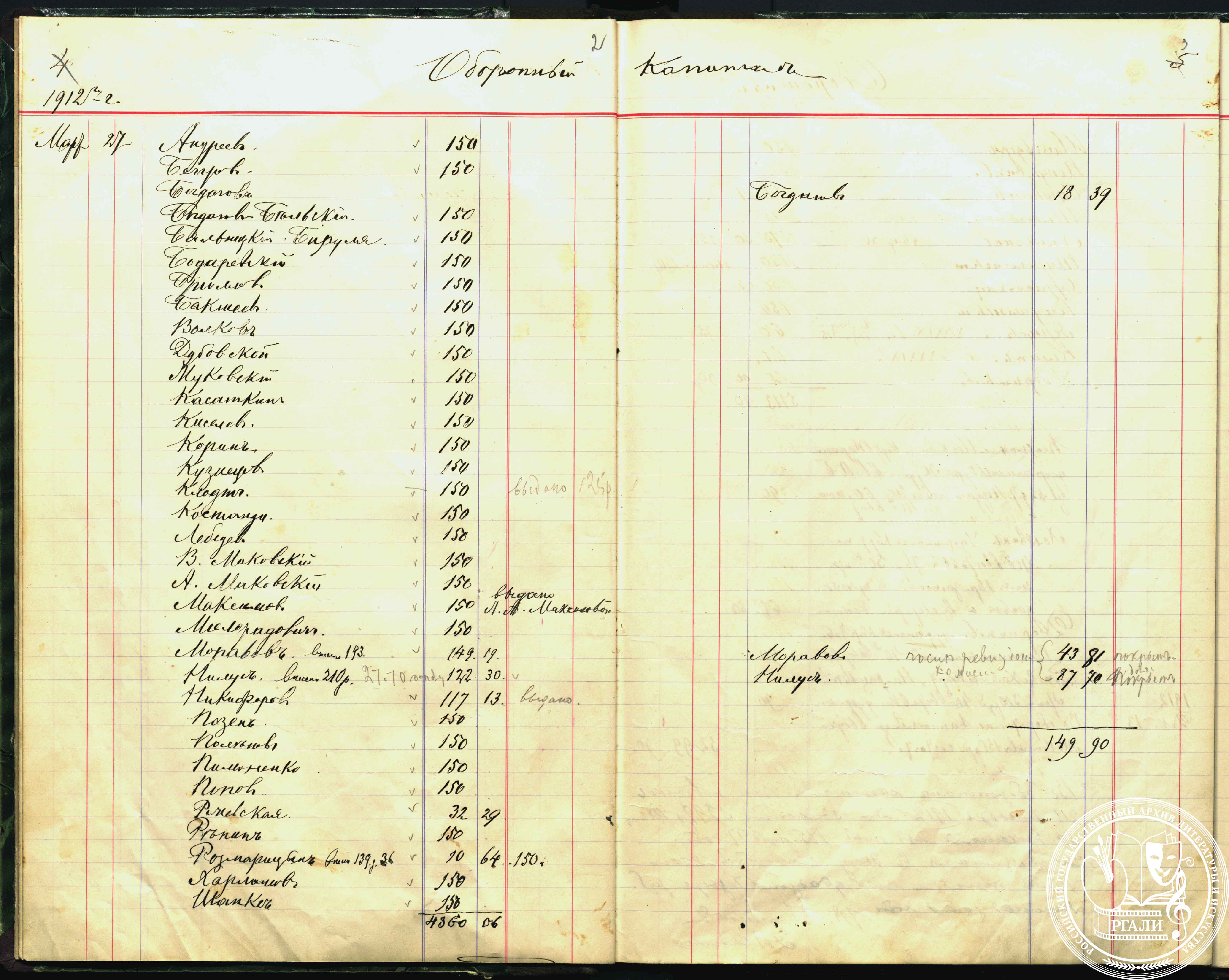

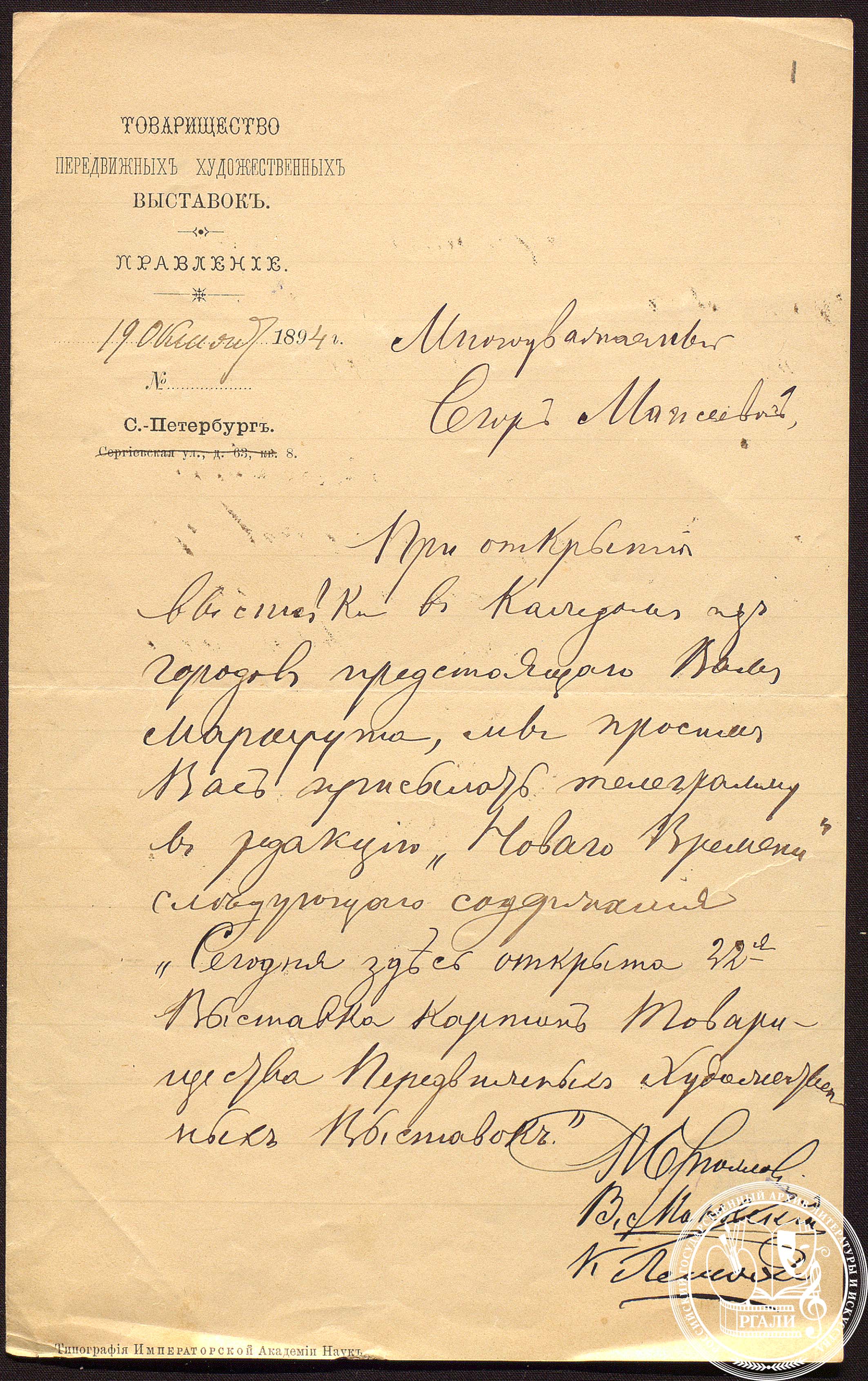

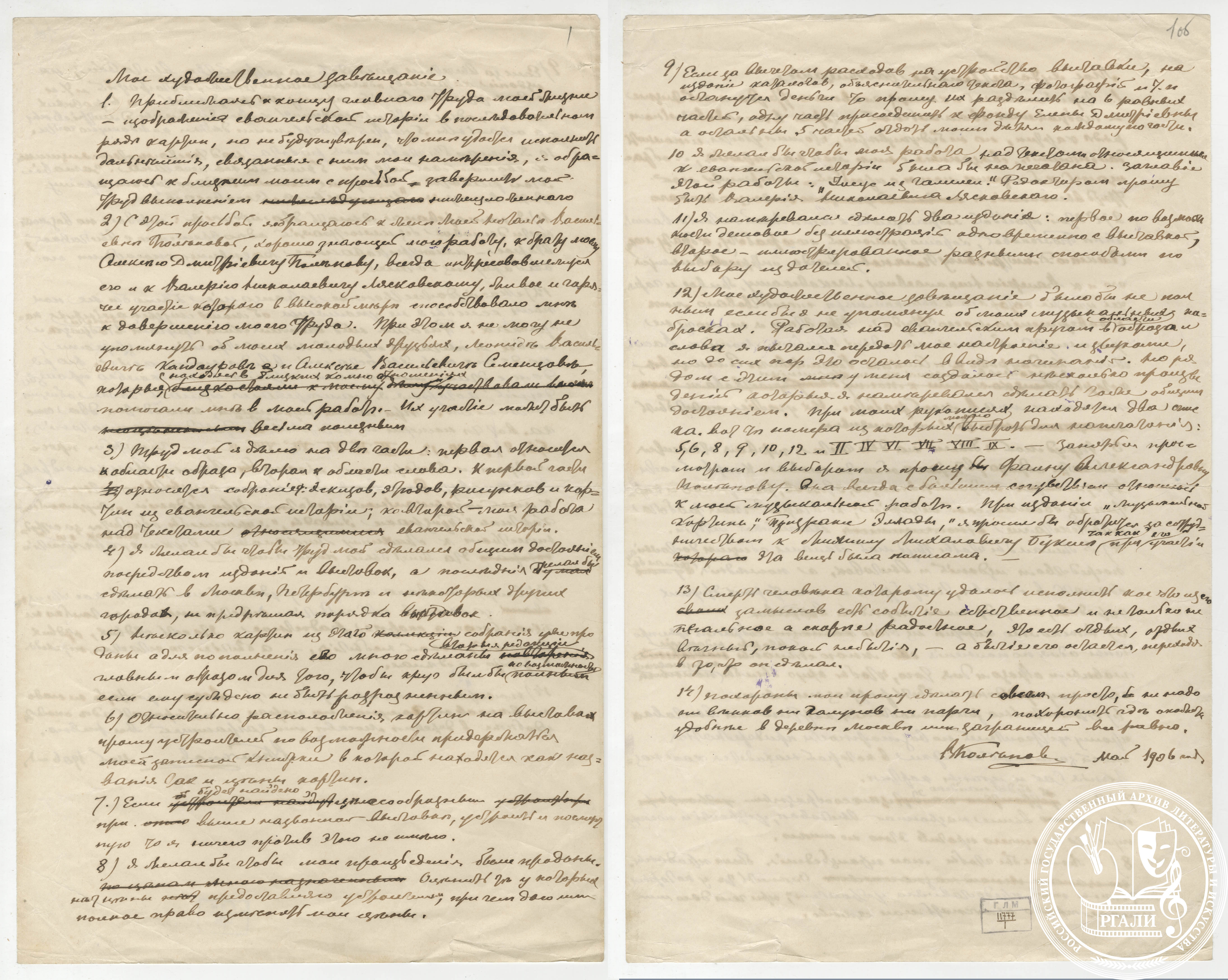

Основной архив Товарищества — уставы, протоколы собраний, отчеты — хранится в Третьяковской галерее. В РГАЛИ же отложилась лишь небольшая часть этого архива, составившая фонд № 678, который был передан в ЦГЛА в годы Великой Отечественной войны. Здесь можно найти печатный Устав Товарищества Передвижных художественных выставок 1874 года, Алфавитную книгу членов Товарищества с указанием их работ на выставке 1916 года, несколько кассовых книг Товарищества с 1895 по 1917 год.

В некоторых других фондах РГАЛИ находятся каталоги и проекты экспозиций ряда передвижных выставок, коллективные письма членов Товарищества. Так, в фонде Сергея Михайловича Эйзенштейна (Ф. 1923) хранится каталог 44-й передвижной выставки с пометами и рисунками режиссера. В фонде Союза художников СССР (Ф. 2082) присутствует Протокол № 26 об участии СХ СССР в праздновании 100-летия Товарищества передвижных художественных выставок, там же можно найти отзывы прессы о проведении 100-летнего юбилея ТПХВ.

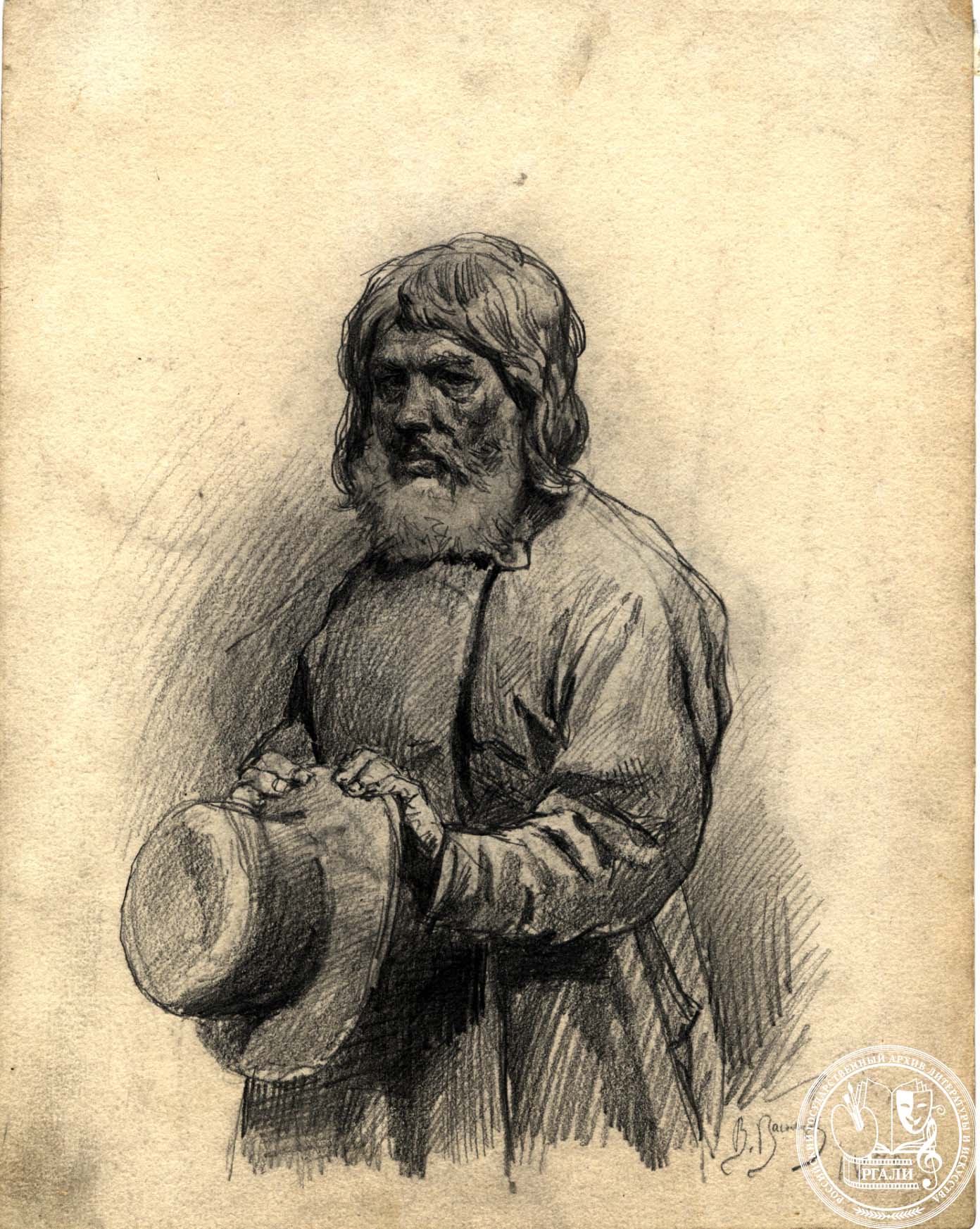

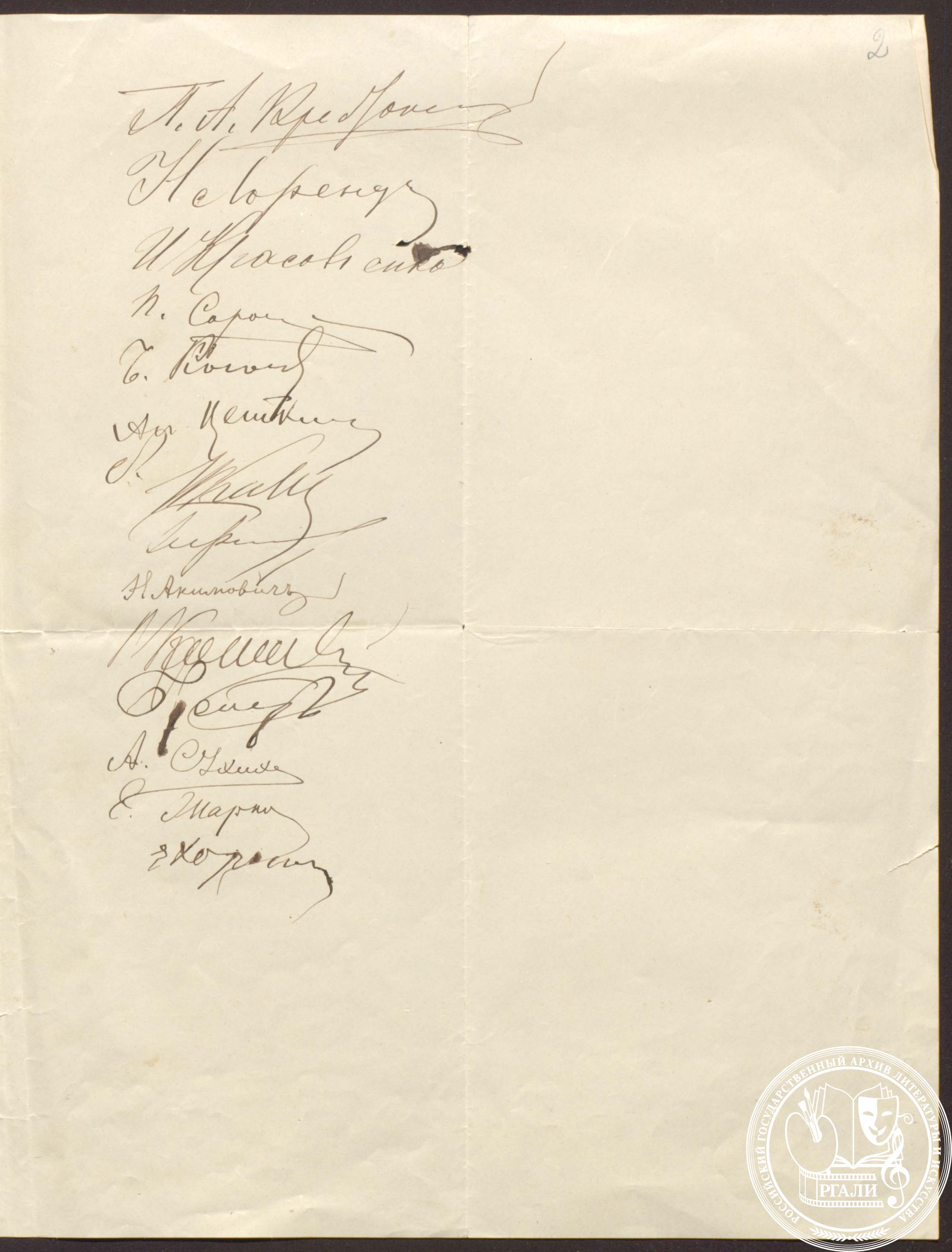

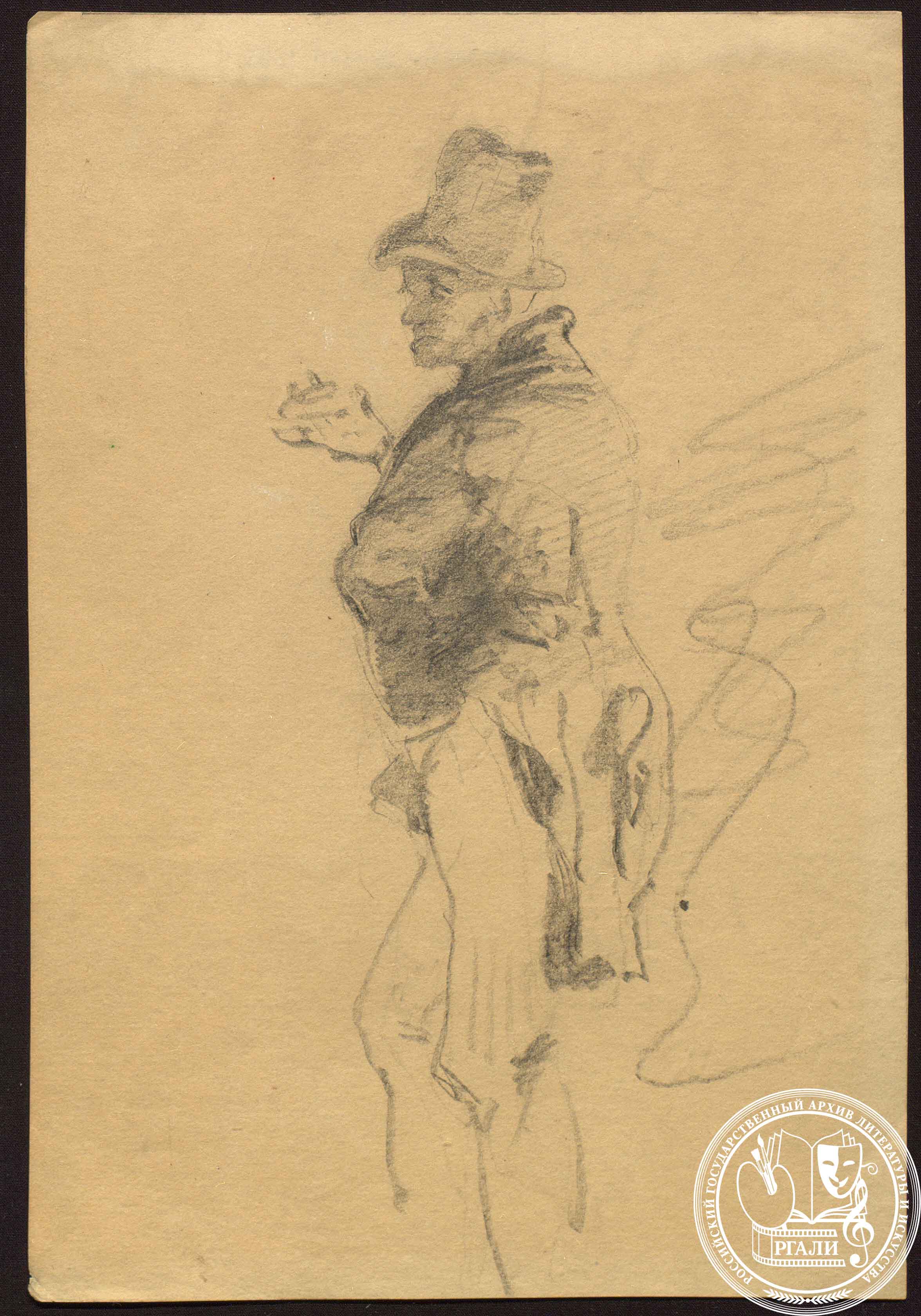

Пожалуй, большую ценность в РГАЛИ представляют личные фонды участников Товарищества, где хранятся документальные и творческие материалы самых известных членов организации: Ивана Ивановича Крамского (Ф. 783), Ильи Ефимовича Репина (Ф. 842), Виктора Михайловича Васнецова (Ф. 716), Аполлинария Михайловича Васнецова (Ф.715), Василия Дмитриевича Поленова (Ф. 835), Василия Ивановича Сурикова (Ф. 879), Владимира Егоровича и Константина Егоровича Маковских (Ф. 797), Ивана Ивановича Шишкина (Ф. 917), Константина Аполлоновича Савицкого (Ф. 854), Николая Александровича Ярошенко (Ф. 933), Исаака Ильича Левитана (Ф. 791), Валентина Александровича Серова (Ф. 832), Витольда Каэтановича Бялыницкого-Бирули (Ф. 2318), Валерия Ивановича Якоби (Ф. 1955) и других. Большой интерес представляет фонд Виктора Михайловича Васнецова с немалым количеством оригиналов набросков и рисунков. Кроме того РГАЛИ хранит фонды и некоторых художников-экспонентов — Льва Моисеевича и Марка Моисеевича Антокольских (Ф. 698), Василия Васильевича Верещагина (Ф. 718) и других.

Уже в 1920-е годы продолжателем дела передвижников себя объявила Ассоциация художников революционной России (Ф. 2941). Павел Радимов, первый председатель АХРР и по совместительству последний глава Товарищества, 5 марта 1922 года на открытии 47-й передвижной выставки выступил с докладом, где озвучил новые цели объединения — изображение революции и быта рабочих.

На последней московской выставке (Д.Н. Дудко. Передвижники. Тернистый путь в XXI век) некоторые журналисты задавались вопросом: «Могут ли старые традиции передвижничества быть использованы для изображения нашей революционной современности», когда «картинки всех могикан этого движения – Перова, Мясоедова, Якоби, Корзухина, Маковского, Лемоха и их вождя Крамского» вызывают «чувство беспросветной тоски»?

М.В. Шуплецова,

зав. архивохранилищем печатных изданий РГАЛИ