«Братья Васильевы» — известный псевдоним творческого дуэта Георгия Николаевича Васильева и Сергея Дмитриевича Васильева. Они не были братьями, но псевдоним отразил их действительно тесное и по-настоящему родственное сотворчество.

Один из «братьев» — Георгий Николаевич Васильев — родился 25 ноября 1899 года в Вологде в семье юриста. Гимназию он окончил в революционном 1917 году в Астрахани, а продолжил учебу в Варшавском политехническом институте, переехавшем в годы Первой мировой войны в Нижний Новгород. Здесь Георгий проучился два года на механическом факультете и вернулся в Астрахань, где в то голодное время ему посчастливилось послужить в астраханском губпродкоме. В январе 1920 был мобилизован и служил в V-й Армии в Иркутске и на Дальнем Востоке, принимал участие в борьбе с А.В. Колчаком. Казалось, карьера военного — его дальнейший путь: в 1922 году Георгий Васильев попал в Москву на ускоренные интендантские курсы при Военно-хозяйственной академии, затем — почти год службы приемщиком в Главном военно-хозяйственном управлении, вплоть до демобилизации в 1923 году. Однако манило другое — театральная студия «Молодые мастера» под руководством И.Н. Певцова. А вскоре вчерашний солдат стал редактором-монтажером в «Госкино». До встречи со своим «братом» по искусству остается год…

В отличие от Георгия, Сергей был москвичом по рождению, а отец его работал смотрителем Военного архива (ныне РГВИА; на флигеле Лефортовского дворца установлена табличка в память С.Д. Васильева). Времена вскоре привели к отставке главы семьи, после чего все сначала переехали в Керчь, а затем в Петербург. Там Сергей и начал учебу в гимназии Петра Первого. Весной 1915 года юноша ушел добровольцем в действующую армию, оставался в ней до 1917 года, несмотря на контузию и отравление газами под Ригой. Но демобилизации не случилось — в октябре 1917 года Сергей вступил в Красную гвардию, где прослужил, в том числе на различных командных должностях в частях и штабах, до 1924 года.

Казалось бы, военная стезя — это надолго. Однако получилось так, что еще находясь Красной Армии, в 1921 году, Сергей приступает к учебе в Петроградском институте экранного искусства. Мобилизация совпала с окончанием Института в 1924 году. Распределение молодой редактор-монтажер получил в Московское отделение «СевЗапКино».

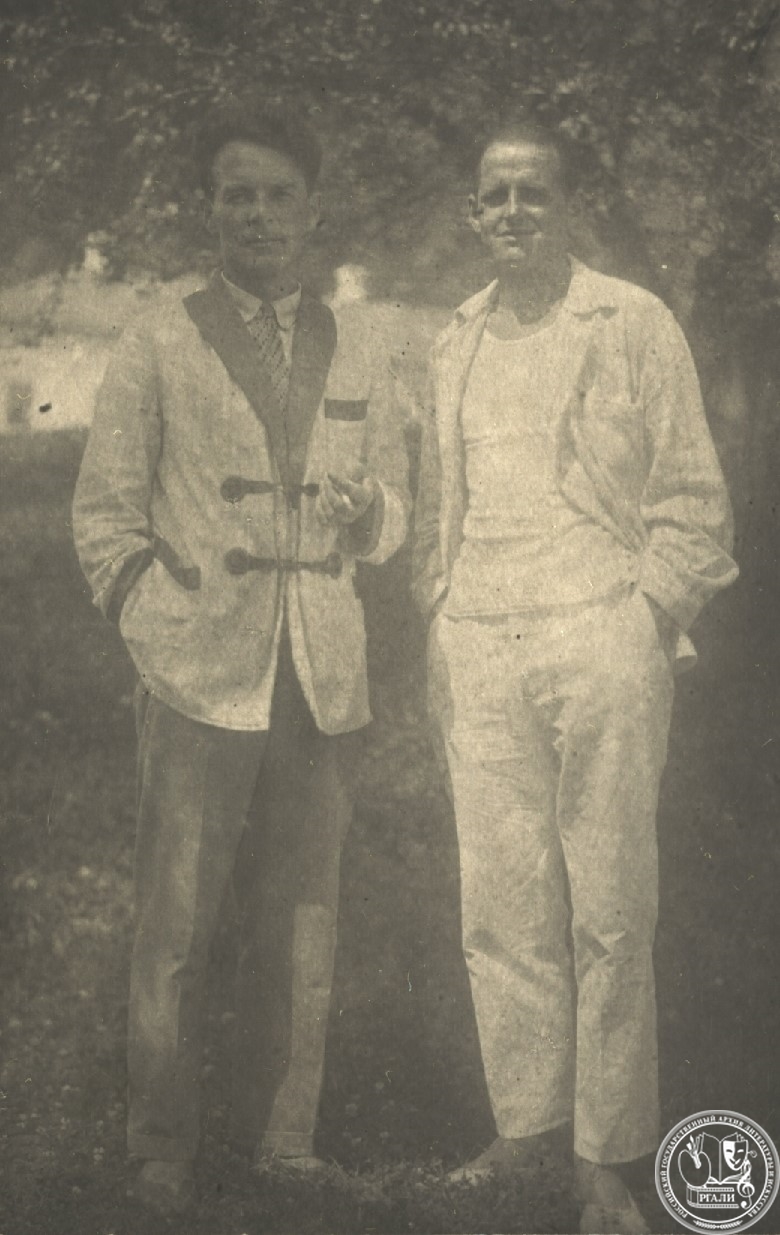

Час «икс» и встреча двух Васильевых произошла в 1925 году после объединения существовавших тогда киноорганизаций в «Совкино», где оба начинающих монтажера начали трудиться не просто в одной организации, но даже и в одной монтажной комнате. Васильевы достаточно быстро сработались: многие фильмы они делали вместе, одновременно стали членами АКР — Ассоциации революционной кинематографии, а Сергей в 1926 году — еще и членом правления АРК. Вскоре появились их общие статьи: «В чем суть спора», «Наш ответ» и др.

Первым полнометражным фильмом, созданным Васильевыми, можно считать «Подвиг во льдах» (1928). Лента была посвящена экспедиции по поискам дирижабля «Италия» Умберто Нобиле. Осенью 1928 года Сергей и Георгий поступили в инструкторско-исследовательскую мастерскую С.М. Эйзенштейна. «Содружественная конкуренция» длилась, однако, недолго, и в 1929 году «братья» переводятся на Ленинградскую фабрику «Совкино», чтобы начать работу над игровым фильмом «Спящая красавица». Выход в том же году книги Сергея Дмитриевича «Монтаж кинокартины» предварил прокат получившей известность «Спящей красавицы». Картина стала знаковой для обоих, поскольку в ее титрах Георгий Николаевич и Сергей Дмитриевич впервые были поименованы «братьями Васильевыми».

Вскоре Васильевых увлекло документальное кино; в 1930 году они приступили к работе над документальным фильмом «Мясо, мех, пух», затем — «Невероятно, но факт!», «Второй большевистский сев».

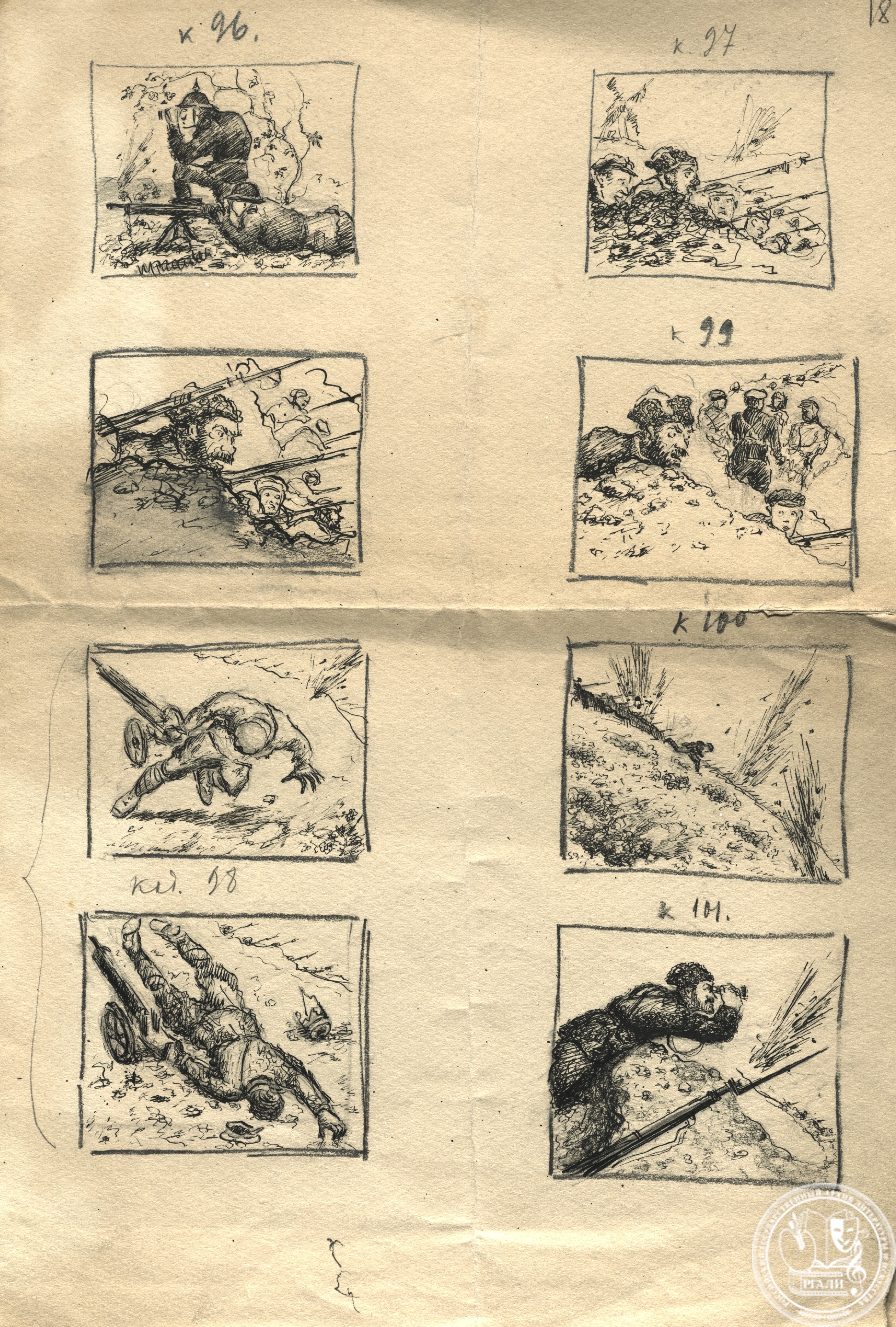

В 1932 году «братья» вернулись, однако, к художественным лентам, и на экраны вышла картина «Личное дело». Январь 1933 года — начало эпохальной работы Васильевых, принесшей им всесоюзную известность, — речь, конечно же, о кинокартине «Чапаев». Зрители смотрели «Чапаева» не один раз, переходили из одного кинотеатра в другой и не переставали переживать, видя, как раненый Чапаев переплывает реку. Васильевы кропотливо трудились над режиссурой и сценарием, стараясь добиться максимальной точности событий. Оглушительный успех фильма через несколько лет принес им одну из самых первых врученных в 1941 году Сталинских премий, причем первой степени. Это неудивительно, поскольку оба соавтора прошли дорогами Гражданской войны.

Немалый успех сопутствовал и фильму «Волочаевские дни», для которого режиссеры собирали факты, работали с архивами и скрупулезно переносили это в сценарий. Хотя второго «Чапаева» им создать уже не удалось.

Снова обратить на себя пристальное внимание публики

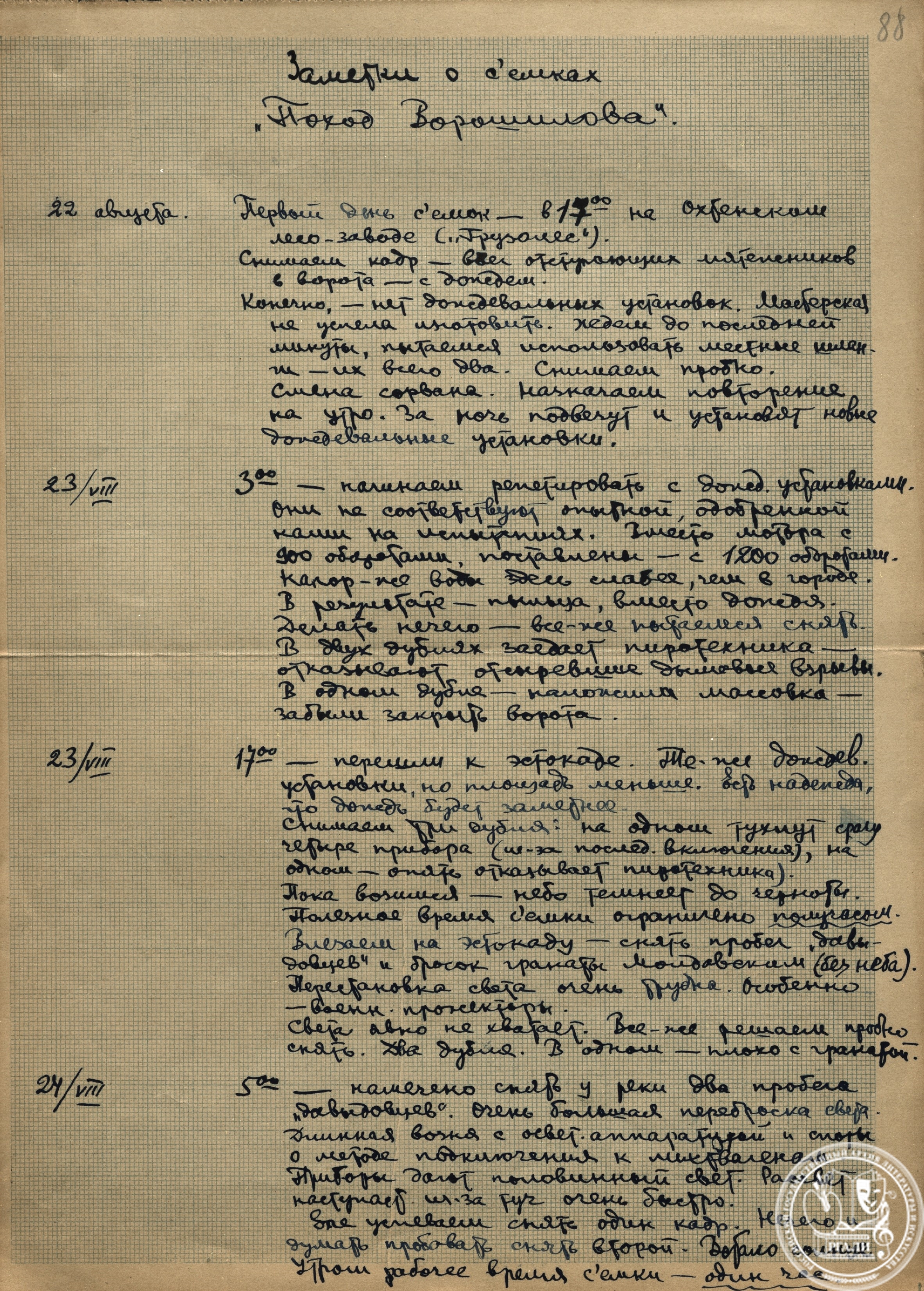

у Г.Н. и С.Д. Васильевых получилось в конце 1930-х – начале 1940-х, когда они приступили к созданию двухсерийной картины «Оборона Царицына», первая серия которой называлась «Поход Ворошилова». Известия о планах работы над фильмом появились в газетах уже в 1938 году. Первоначально Комитет по делам кинематографии предложил Васильевым поставить новый фильм по сценарию А.Н. Толстого по его повести «Хлеб». «Братья» приступили к работе совместно с писателем, но уже на начальном этапе стало понятно, что Алексей Николаевич фильм видит по-иному. Васильевы приняли решение создать самостоятельное произведение об этом же эпизоде Гражданской войны.

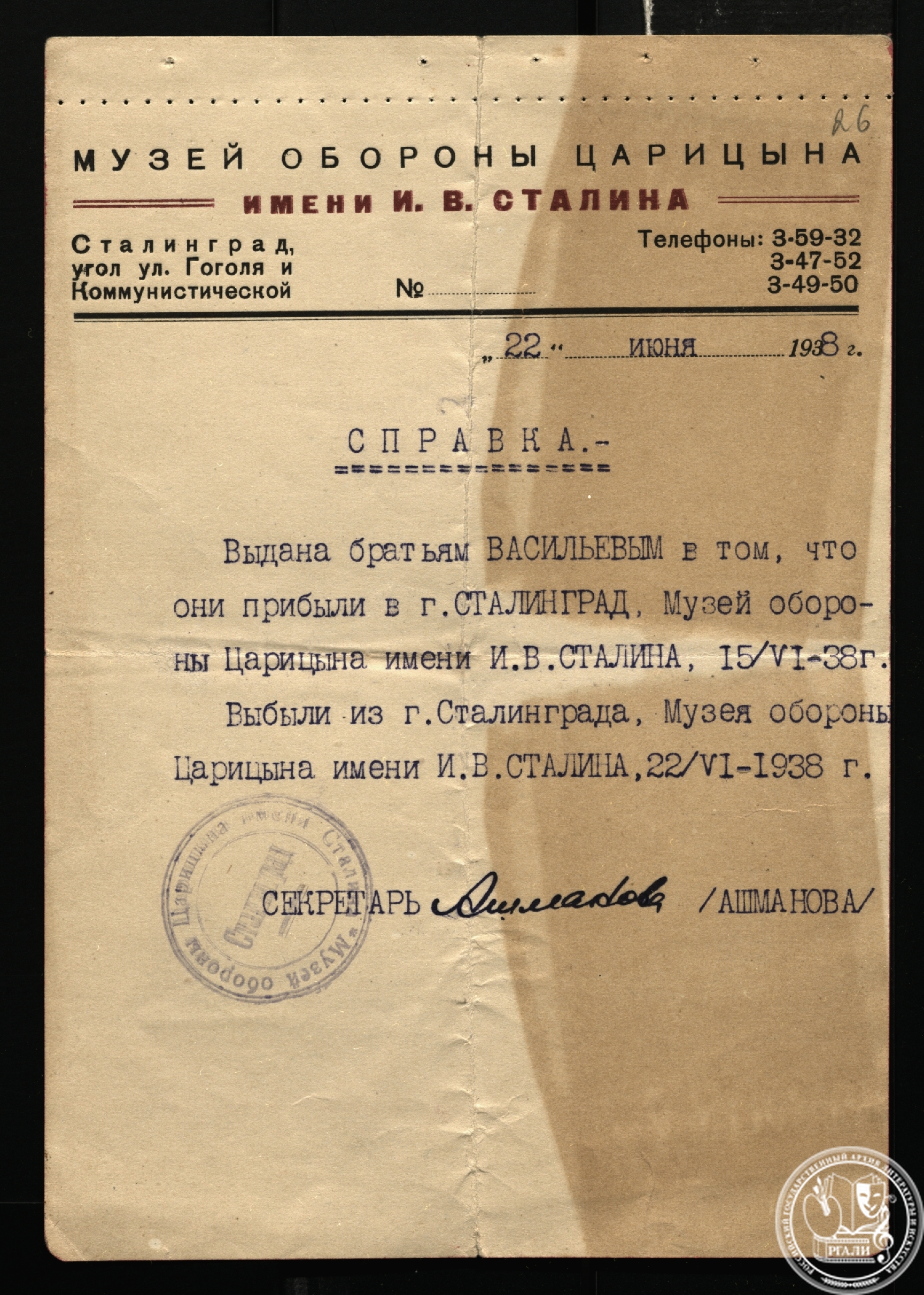

К каждому своему фильму о реальных исторических событиях «братья» подходили серьезно, и случай с «Обороной Царицына» — не исключение. 22 июня 1938 года Георгий Николаевич на пленуме оборонной секции городского совета Сталинграда обратился к участникам обороны: «Дело в том, что мы собрались и пригласили Вас сюда не случайно, а потому что такое большое создание немыслимо без вас, без участия всего народа — тех самых родников, которыми питается фантазия художника». Большую помощь режиссерам в консультировании по реквизиту, костюмам оказали бывшие соратники Ворошилова: делились воспоминаниями, выезжали вместе с ними в станицы, а Васильевы, помимо выбора натуры, фиксировали сведения о фольклоре и обычаях казаков. Им запомнился случай, когда сопровождавший их бывалый казак остановился около разрушенной избушки, на его глазах блеснули слезы – как оказалось, он увидел старое пепелище на месте своего дома. Впоследствии этот случай нашел отражение в сценарии.

Фильм еще до выхода на экраны, даже до момента написания сценария, уже был ожидаем публикой. Будущие зрители, они же бывшие участники обороны Царицына, направляли авторам письма, в которых выражали готовность в который раз рассказать подлинную историю боев за город. Многие корреспонденты предостерегали Васильевых от искажений, допущенных в повести «Хлеб», например, в своем письме к Васильевым от 18 июля 1938 года А.М. Иванов пишет: «“Хлеб” — это ляпус А. Толстого. Если он такие очевидные факты мог так дерзко исказить, то какая вообще цена всей его “документально” написанной книге…».

Собрав все необходимые сведения и перенеся их в сценарий, Георгий и Сергей Васильевы писали: «1940 год для нас будет вторым этапом творческой работы над “Царицыном” – этапом реализации сценария в образной форме кино-картины. Мы сделаем все, чтобы советский зритель увидел в образах картины яркое и волнующее отображение незабываемых событий и замечательных людей – их славы, их героизма, их величия».

Сьемки фильма начались в мирное время, однако все изменило 22 июня 1941 года, когда на просторах сталинградской степи творческая группа узнала о начале войны. Заканчивать съемки пришлось в эвакуации, в Алма-Ате. События «Обороны Царицына» страшным образом перекликались с боями первой половины Великой Отечественной войны: как и в 1918, когда Красная армия отступала, а страна находилась в кольце фронтов, но победа под Царицыном переломила ход событий, — так и в 1942 году Сталинградская битва стала поворотным моментом Великой Отечественной. В том же 1942 году за первую серию фильма «Оборона Царицына» Васильевы были удостоены Сталинской премии первой степени.

Последняя совместная работа режиссеров — фильм «Фронт», выпущенный в 1946 году, однако скоропостижная смерть Георгия Николаевича разорвала творческий союз. Последующие картины: «Герои Шипки», «В дни Октября» – Сергей Дмитриевич задумывал и снимал самостоятельно, но былого успеха достичь не удалось.

Ему оставалось прожить еще долгих 13 лет, прежде чем завершить свой путь и упокоился рядом со своим собратом по творчеству на Новодевичьем кладбище.

* * *

Документы «братьев Васильевых» в ЦГАЛИ (ныне РГАЛИ) передала вдова С.Д. Васильева актриса Г.В. Водяницкая в 1972 и 1985 годах. Их совместный фонд № 2733 состоит из 1156 единиц хранения. В фонде по преимуществу находятся документы Сергея Дмитриевича, поскольку он с особой аккуратностью вел свой архив. Здесь представлены литературные и режиссерские сценарии, монтажные листы и др. Среди документов особый интерес представляют материалы, отражающие творческие замыслы «братьев»: литературные и режиссерские сценарии неосуществленных фильмов «Пиковая дама», «Последний рыцарь Веры Холодной», «Слава Ленинграда», «Тамань» и др.

В фонде сохранилась переписка «братьев Васильевых» с деятелями культуры и искусства, такими как Ардов В.И., Арнштам Л.О., Галь Э.М., Моргунов Б.Г., Орлова В.М., Ромм М.И. и многими другими. Также интересны материалы, собранные Г.Н. и С.Д. Васильевыми для работы над фильмами, где немало любопытной информации по локальным вопросам истории и культуры.

Е.А. Кривенцова,

главный специалист РГАЛИ