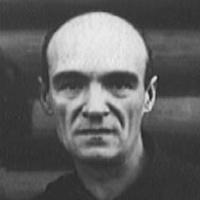

Александр Григорьевич Тышлер родился в семье потомственного столяра. Мальчик рос в большой семье (был восьмым ребенком в семье), и с самого раннего детства тянулся к творчеству. Позже сам художник так вспоминал о своем детстве:

«Двор наш был населен ремесленниками… Во дворе обитали и маляры. Они были для меня, единственного из всех моих братьев и сестер, едва ли не самой притягательной силой. Маляры раскрашивали брички, расписывали железные кровати. Очень часто они уходили в пивную и доверяли мне свою нелегкую работу, которая для меня была наслаждением. Пока они просиживали за пивом, я с удовольствием расписывал и стены повозок, изображал украинские пейзажи с белыми хатами и луной на черных спинках кроватей».

Приобщение к миру живописи происходило у будущего художника и дома:

«Себя я помню лет с пяти-шести. <…> помню, смотрю, как моя сестра Соня срисовывает в свой альбом портрет Карла Маркса. Все было нарисовано – глаза, борода, волосы, только нос ей долго не удавался. Я не помню, как она вышла из этого затруднительного положения, но помню, что этот случай я особенно переживал. Рисовала она хорошо, особенно с натуры. Вот с этого момента я, по-видимому, и был “отравлен” рисовальным ядом. Сначала я рисовал почти как все дети, но чем дальше, тем я крепче привязывался к карандашу и бумаге, и уже к тридцати годам я помышлял стать художником» (РГАЛИ. Ф. 3371. Оп. 1. Ед.хр. 96).

Последнюю фразу Тышлер написал, очевидно, с иронией: к тридцати годам он был уже состоявшимся художником, хотя всегда считал и называл себя самоучкой:

«Когда у меня спрашивают о моем культурном наследстве и у кого я учился, я всегда отвечаю: у всех, а главным образом у себя».

К этому времени за его плечами были работы с А.А. Экстер, С.Б. Никритиным, Д.П. Штеренбергом, членство в «Обществе художников-станковистов» (ОСТ), с 1927 года Тышлер также трудился художником в Белорусском государственном еврейском театре.

Еще в 1912 году Софья перевезла брата в Киев, где он стал учиться в Киевском художественном училище. Здесь его первыми академическими учителями были А. Франковский, Н. Струнников, И. Селезнев, Г. Дьяченко, Ф. Красицкий и др. По признанию самого художника, с попаданием в среду таких же начинающих и молодых талантов он «был окончательно побежден желанием стать художником». Но позже он вспоминал о сложном впечатлении, которое производила на него обстановка в училище:

«Это училище имело свою, исключительно ему свойственную романтику. В длинных мрачных коридорах, которые имели всего один источник света с одного конца и напоминали опрокинутые колодцы, были установлены по обе стороны статуи. В этом мраке они напоминали мне сбежавшихся в одно место раздетых и полураздетых нищих с открытыми ничего не видящими глазами в душераздирающих позах, протягивающих обрубки своих конечностей.

Они как бы взывали о помощи… Совсем другая картина возникала, когда зажигался свет. Тогда коридор приобретал музейный вид и древнегреческая скульптура во всем своем величии рассыпалась по разным классам, становясь перед аудиторией учеников в позу абсолютной неприкосновенности, отрешенности, со взором, обращенным к самой себе. Она выполняла возложенную на нее миссию: искалечить и уничтожить всякую творческую мысль в молодых живых организмах. За этими очаровательными белыми спинами бессознательных вредителей стояла бездарная преподавательская культура, которая опошляла величественную культуру Древней Греции и восприятие молодых художников».

Несмотря на такую оценку будущая супруга художница − Ф.Я. Сыркина писала, что уже в 1960-х годах Александр Григорьевич с теплом и благодарностью вспоминал училище и своих учителей, рассказывая о пользе гипсовых фигур, «штудируя» которые он совершенствовал навыки рисования.

Революционные события 1917 года оказали огромное влияние на судьбу А.Г. Тышлера. В дни Февральской революции художник был вовлечен в общественное движение, причислял себя к левым художникам, а в Училище он «ходил с револьвером, выполняя, так сказать, функции милиционера».

Более значимыми для его становления все же стали занятия в художественной мастерской А.А. Экстер: хотя именитая художница не вызывала у А.Г. Тышлера большого воодушевления, именно здесь он познакомился с многими знаковыми личностями: П.Ф. Челищевым, Н.А. Шифриным, И.Г. Эренбургом, О.Э. Мандельштамом, Г.М. Козинцевым и др. Творческий коллектив студии А.А. Экстер вскоре облюбовал для себя и место постоянных встреч – греческое кафе на Думской площади, которое посетители сами называли ХЛАМ (Художники−Литераторы−Артисты−Музыканты).

Особенно запомнился А.Г. Тышлеру Илья Эренбург: «Он был тише своей трубки, которая шипела и булькала».

В 1919 году Александр Григорьевич впервые попробовал себя в качестве театрального художника, ассистируя в киевском театре Соловцова режиссеру И.М. Рабиновичу при оформлении спектакля «Овечий источник».

В годы Гражданской войны семья Тышлеров потеряла двух сыновей, причем о гибели одного из братьев − «прирожденного жонглера» Ильи, Александр Григорьевич узнал только из газет. Однако приход большевиков в Киев он встретил с восторгом:

«Экстер, испугавшись “варваров-большевиков” удрала в Одессу. Остальная часть ее учеников … разошлась по домам. В мастерской остался я и еще один товарищ. Из красной блестящей бумаги мы соорудили небольшой плакат, написав на нем “Да здравствует советская власть!”, повесили его на стену и покинули студию».

В 1919 году А.Г. Тышлер добровольцем прибыл в Красную армию и был направлен в отряд особого назначения при 12-й Армии. Гораздо позже в беседе с Марианной Таврог сам художник так описывал боевой опыт:

«Я был художник, но тем не менее мне выдали винтовку (он засмеялся). Правда, мне не пришлось ею воспользоваться. Работал страшно много, делал плакаты, оформлял агитпоезда, спектакли».

Несмотря на то, что художник не стал непосредственным участником боевых сражений, война надолго запечатлелась в его памяти и как художественный образ возникала на полотнах, особенно в сериях работ «Махновщина», «Гражданская война».

Александр Григорьевич вернулся с фронта в 1920 году и тогда же стал участником первой для него художественной выставки Еврейской Культур-лиги. Свои работы он подписал девичьей фамилией матери − Джи-Джих-Швиль (Джинджихашвили).

В 1920 году вместе с писателем М.Л. Поляновским он подхватил идею «Окон РОСТа» и организовал плакатную агитацию в Мелитополе. Здесь же А.Г. Тышлер вступил в брак со своей первой супругой, подругой его сестры Тамары − Анастасией Степановной Гроздовой.

В следующем году в Москве начинается новый этап творческой жизни художника: он поступает на двухгодичные курсы ВХУТЕМАСа, чтобы учиться в мастерской В.А. Фаворского. Однако как и в случае с А.А. Экстер, обучение оказало лишь отдаленное влияние на его живописную манеру, однако стало местом знакомства с молодыми художниками А.А. Лабасом и С.А. Лучишкиным – будущими единомышленниками и друзьями. Помимо этого, Тышлер вошел в близкий круг преподавателя Д.П. Штеренберга. Тот был намного ближе А.Г. Тышлеру и как личность, и по своему художественному мировоззрению. Постепенно вокруг Д.П. Штеренберга сформировалась целая плеяда талантливых живописцев – П.В. Вильямс, М.М. Аксельрод, А.А. Лабас, Н.А. Шифрин, А.Г. Тышлер и др.

В 1922 году Александр Григорьевич сближается с группой К.Н. Редько «Электроорганизм», а та, в свою очередь, присоединяется к художникам группы «Метод» во главе с С.Б. Никритиным. Как и многие художники ВХУТЕМАСа, А.Г. Тышлер в это время испытывал влияние Казимира Малевича и его метода «беспредметного искусства», под влиянием которого появляется серия абстрактных полотен «Цвет и форма в пространстве»:

«Я сам работал над беспредметной живописью не только для того, чтобы извлечь, вернее, выяснить необходимые для себя законы цвета, формы, [но] и с тем, чтобы с запасом каких-то знаний двинуться дальше, и несмотря на то, что я эти вещи выставлял, я никогда не возводил их в нерушимый закон. <…> Я окружил себя соответствующей литературой, особенно мне помогли в этом деле труды Бехтерева. Красный цвет со всеми его подростками отличается от синего, прежде всего, своей напряженностью, синий цвет – пассивностью. Теперь возьмем пространственное положение любых линий и вещей, вертикаль по отношению к горизонтали находится в напряженном состоянии. Красный цвет я укладывал в горизонталь, поскольку диагональ имеет склонность переходить то в вертикаль, то в горизонталь. Я в диагональ укладывал одновременно и красный, и синий» (РГАЛИ. Ф. 3371. Оп. 1. Ед.хр. 96).

Абстрактная живопись А.Г. Тышлера периода его сотрудничества с группой «Метод» была представлена на Первой дискуссионной выставке объединенного активного революционного искусства в мае 1924 года во ВХУТЕМАСе, однако большая часть абстрактных полотен погибла в 1941 году во время бомбардировки Одесского государственного еврейского музея, где хранились эти работы.

Довольно скоро «Метод» был оставлен и К.Н. Редько, и С.Б. Никритиным, а оставшиеся художники, включая А.Г. Тышлера, вошли в новообразованное «Общество художников-станковистов» (ОСТ). Станковисты считали себя приверженцами традиционных станковых искусств, − в отличие от «производственников», которые полагали, что промышленный и бытовой дизайн должен сместить устарелые традиционные формы искусства. В то же время станковисты выступали за привнесение в академическую живопись новых художественных методов. Первые две выставки ОСТа прошли без участия А.Г. Тышлера; как предположил искусствовед К.А. Светляков, художник мог быть не вполне уверен в работах того периода − «Бойня», «Погром», «Радиооктябрины».

Известное полотно «Сакко и Ванцетти» 1927 года – одна из немногих политически актуальных тышлеровских картин. На ней изображены два американских коммуниста во время прогулки в тюремном заключении. На заднем плане − мегаполис, та же символическая «тюрьма». Образ «капиталистического Запада» в художественном мире А.Г. Тышлера лишен плакатной примитивности. В этой работе очевидна отсылка к картине Ван Гога «Прогулка заключенных», хотя обращение к Ван Гогу нетипично для художников ОСТа, предпочитавших гладкую беспереходную живопись игре цвета и света, свободной стилизации и пленэрной живописи.

Во второй половине 1920-х годов А.Г. Тышлер также создает несколько пастельных серий картин, близких экспрессионистскому видению мира. Это не полностью дошедший до нас «Лирический цикл», серия «Парад». Тогда же в творчестве художника появляются полу-сюрреалистичные женские портреты: «Портрет жены художника (с птицами)» (1926), в голове которой гнездятся птицы, «Девушка и аэроплан» (1926), «Девушка с клеткой» (1929), «Девушка со сценой на голове» (конец 1920-х) и др.

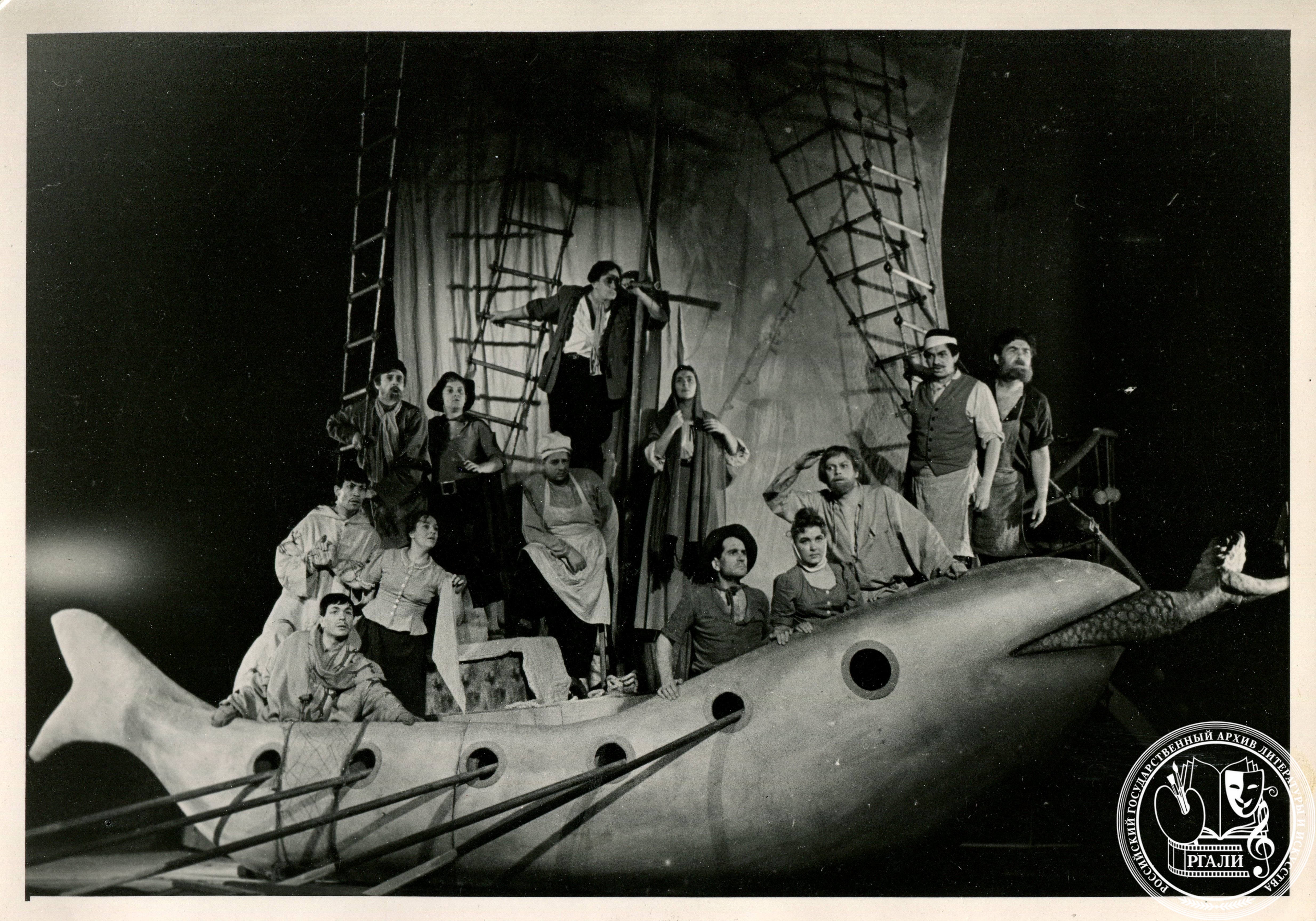

Вообще 1920-е годы стали поворотными в судьбе Александра Григорьевича, нашедшего собственный творческий метод и направление развития. Важную роль здесь сыграло знакомство с С.М. Михоэлсом, а потом на одной из выставок ОСТа − с В.Э. Мейерхольдом. Это позволило художнику со всей полнотой раскрыть в себе страсть к театральной сценографии. В 1927 − начале 1930-х годов он работает художником-оформителем спектаклей «Ботвин» по пьесе А. Вевьюрко, «Овечий источник» по пьесе Лопе де Веги, «Глухой» по пьесе Д. Бергельсона – все в Белорусском государственном театре (БегГОСЕТе). В 1931 году Александр Григорьевич становится сценографом в новообразованном цыганском театре «Ромэн», где с его участием ставятся спектакли «Жизнь на колесах», «Кармен», «Фараоново племя» и др. А.Г. Тышлер так описывал свою работу:

«Трудности работы в Цыганском театре заключаются, во-первых, в ограниченности вещей в быту, примерно: лошадь, кибитка, подушка, ведро, хомут, тряпка – вот, пожалуй, и все. Из этих элементов я должен сложить несколько спектаклей, причем каждый спектакль должен быть по форме цыганским, и каждая вещь должна не повторяться, если же она повторяется, то должна в каждом спектакле звучать по-новому. Средством увеличения вещей в цыганском театре послужило мне расчленение этих вещей на отдельные составные части. Например, в “Фараоновом племени” я построил почти весь спектакль на оглоблях, “Жизнь на колесах” − на кибитке. В том же “Фараоновом племени” я ввел лошадиные головы. Таким образом, я приберег для следующего спектакля хвосты и даже целых лошадей» (РГАЛИ. Ф. 3371. Оп. 1. Ед.хр. 95).

В начале 1930-х годов А.Г. Тышлер впервые встречает Анну Андреевну Ахматову, которая посетила мастерскую художника с О.Э. Мандельштамом и его супругой Н.Я. Хазиной:

«Они смотрели на вещи по-разному. Анна Андреевна все виденное как бы вбирала в себя с присущей ей тишиной. Мандельштам, наоборот, бегал, подпрыгивал, нарушал эту тишину. Я подумал: как это они сумели мирно и благополучно дойти до меня?»(РГАЛИ. Ф. 3371. Оп. 1. Ед.хр. 99).

Впоследствии Александр Григорьевич и Анна Андреевна продолжали общаться − уже в годы эвакуации в Ташкенте, где художник, например, создал карандашный портрет А.А. Ахматовой, входящий сегодня в собрание Государственного литературного музея.

Несмотря на художественные опыты А.Г. Тышлера в целом ряде театров, главным театром его жизни стал Московский государственный еврейский театр, а также работа с В.Э. Мейерхольдом и С.М. Михоэлсом. Александр Григорьевич принял участие в постановке спектаклей «Бар-Кохба», «Блуждающие звезды», «Заколдованный портной», «Капризная невеста», «Око за око», «Пир», «Семья Овадис», «Фрейлехс», «Хамза» и, конечно, «Король Лир» в постановке С.Э. Радлова 1935 года. А.Г. Тышлер, обладавший большим своенравием, и в сценографии не хотел поступаться собственным творческим видением:

«Я помню, как в “Короле Лире” Сергей Радлов хотел подмять меня, положить на лопатки (кстати, не без помощи Михоэлса). Они оба боялись моего смелого решения. Я сначала предложил сделать “Короля Лира” на двух катафалках. Ведь там столько трагичного. Этот первый вариант не был принят. Тогда я сделал тот вариант, который пошел. На просмотре реперткому понравилось все, кроме декораций. Осаф Семенович Литовский, в ту пору председатель реперткома, сказал, что это не Шекспир. Я ответил ему, что не могу поверить человеку, который носит такой безвкусный галстук (галстук действительно был кошмарный). Литовский пригласил в качестве арбитра С.С. Динамова из ЦК (он потом был репрессирован), который писал о Шекспире и был в этой области признанным авторитетом. <…> Он сказал: “Спектакль замечательный, а особенно хороши декорации и костюмы. Это – настоящий Шекспир”»(РГАЛИ. Ф. 3371. Оп. 1. Ед.хр. 95).

Приезжавший в СССР в том же 1935 году английский театральный актер и режиссер Эдвард Гордон Крэг посетил одно из премьерных представлений «Короля Лира» и затем не пропускал показов спектакля вплоть до своего отъезда, считая постановку ГОСЕТа соответствующей истинно шекспировскому духу.

В конце 1930-х годов А.Г. Тышлер принимал участие в последней так и завершенной постановке В.Э. Мейерхольда в Оперном театре им. К.С. Станиславского − опере С.С. Прокофьева «Семен Котко» по повести В.П. Катаева «Я, сын трудового народа». В 1940 году опера увидела свет уже без В.Э. Мейерхольда (на посту главного режиссера была его соратница по театру С.Г. Бирман).

С 1941 года и до момента закрытия театра в 1949 году А.Г. Тышлер был главным художником ГОСЕТа, находясь до 1943 года в составе труппы в Ташкенте. Он продолжает активно работать в театре, где сближается с историком и критиком театра Флорой Яковлевной Сыркиной. Однако официально супругой художника она стала только в 1964 году, после кончины А.С. Гроздовой.

Первый спектакль ГОСЕТа по возвращении из эвакуации − «Фрейлехс» − был поставлен в 1943 году. Жизнелюбие и искрометный юмор спектакля отмечены в 1946 году Сталинской премией II степени, а лауреатами стали, кроме А.Г. Тышлера, также главный режиссер С.М. Михоэлс и В.Л. Зускин. Однако после гибели в 1948 году С.М. Михоэлса и закрытия в следующем году ГОСЕТа художник уезжает из Москвы.

Он покупает дом в г. Верее, где начинается новый период его творчества: Александр Григорьевич пишет натюрморты, выполненные в свойственной и привычной сегодня для его почитателей манере, например, многочисленные «Букеты» (1950, 1953), серии «Девушка с цветами», «День рождения», «Модницы», «Обнаженная». Продолжение получают ранние серии работ: «Махно», «Похищение Европы», «Самодеятельный театр», «Цыганы» и др. Не менее удивительным было его обращение к деревянной скульптуре, напоминающей древние тотемы, – «Дриады», «Невесты», «Девушки» и др.

Однако довольно скоро А.Г. Тышлер возвращается в театр − не только как художник, но и сценограф. При его участии ставятся «Двенадцатая ночь» в Государственном академическом театре им. Пушкина (1951), «Гамлет» в Ленинградском драматическом театре (1954), «Мистерия-Буфф» по пьесе В.В. Маяковского в Театре Сатиры (1957). Последней сценографической работой стала опера Р.К. Щедрина «Не только любовь» на сцене Большого театра (1961).

В 1960-х годах в живописи А.Г. Тышлера можно обнаружить две тенденции. С одной стороны, художник погружен в рефлексию о мировом устройстве, о природе зла и человеческой самобытности. С другой стороны, в творчестве А.Г. Тышлера формируется свой закрытый и уникальный, почти кукольный мир, составленный из множества «вселенных» предшествующих художников, но представляющий индивидуальный и ни на что не похожий взгляд художника. Здесь прослеживается влияние экспрессионистов, отсылки к Пикассо, Шагалу. В эти годы он пишет серии картин, пропитанных религиозным видением: «Благовест», «Набат», «Фашизм». Появляются и серии, представляющие мир художника: «Архитектура. Сказочный город», «Балаганчик», «Женихи», «Карнавал», «Русский народный кукольный театр» и др. На многих картинах изображены ассоциирующиеся с А.Г. Тышлером сюррелиастические женские портреты, на головах которых натюрморты, лестницы, дома и даже деревни, карнавальные шествия.

Исследователь творчества А.Г. Тышлера К.А. Светляков отметил важнейшую особенность творчества художника:

«...Тышлер миновал ученический период в привычном понимании и вошел в свое первое творческое десятилетие уже сформировавшимся художником без “ранних” произведений. Все получилось наоборот: свои самые “ранние” работы Тышлер написал в последние годы, реанимируя детский опыт, который предшествует всякому знанию и от которого, как правило, не остается даже воспоминаний, не то что рисунков».

* * *

Личный фонд Александра Григорьевича Тышлера в РГАЛИ под № 3371 появился в 2008 году, куда материалы художника были переданы дочерью Ф.Я. Сыркиной Т.З. Шур. Большая их часть снабжена пояснительными записями Флоры Яковлевны.

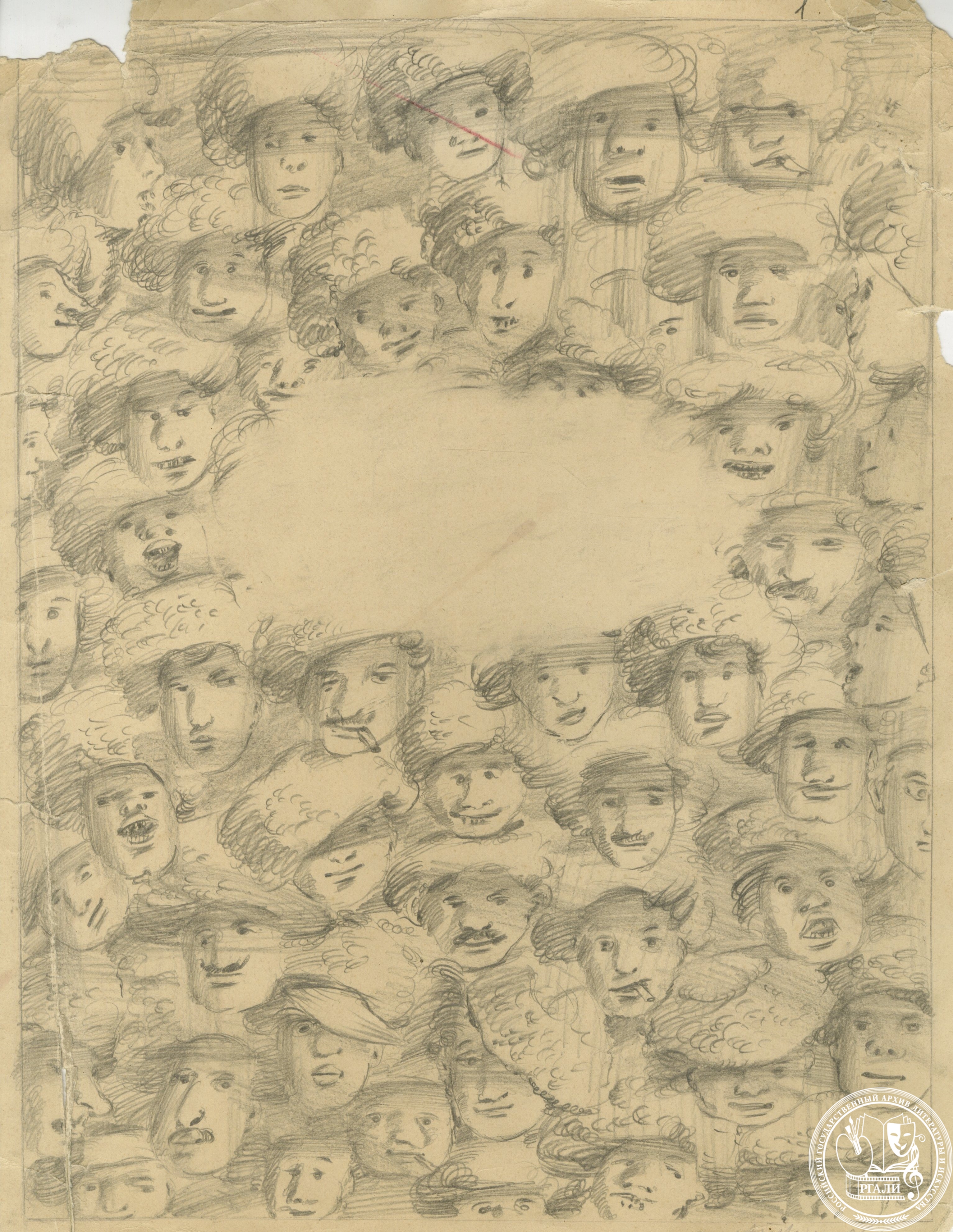

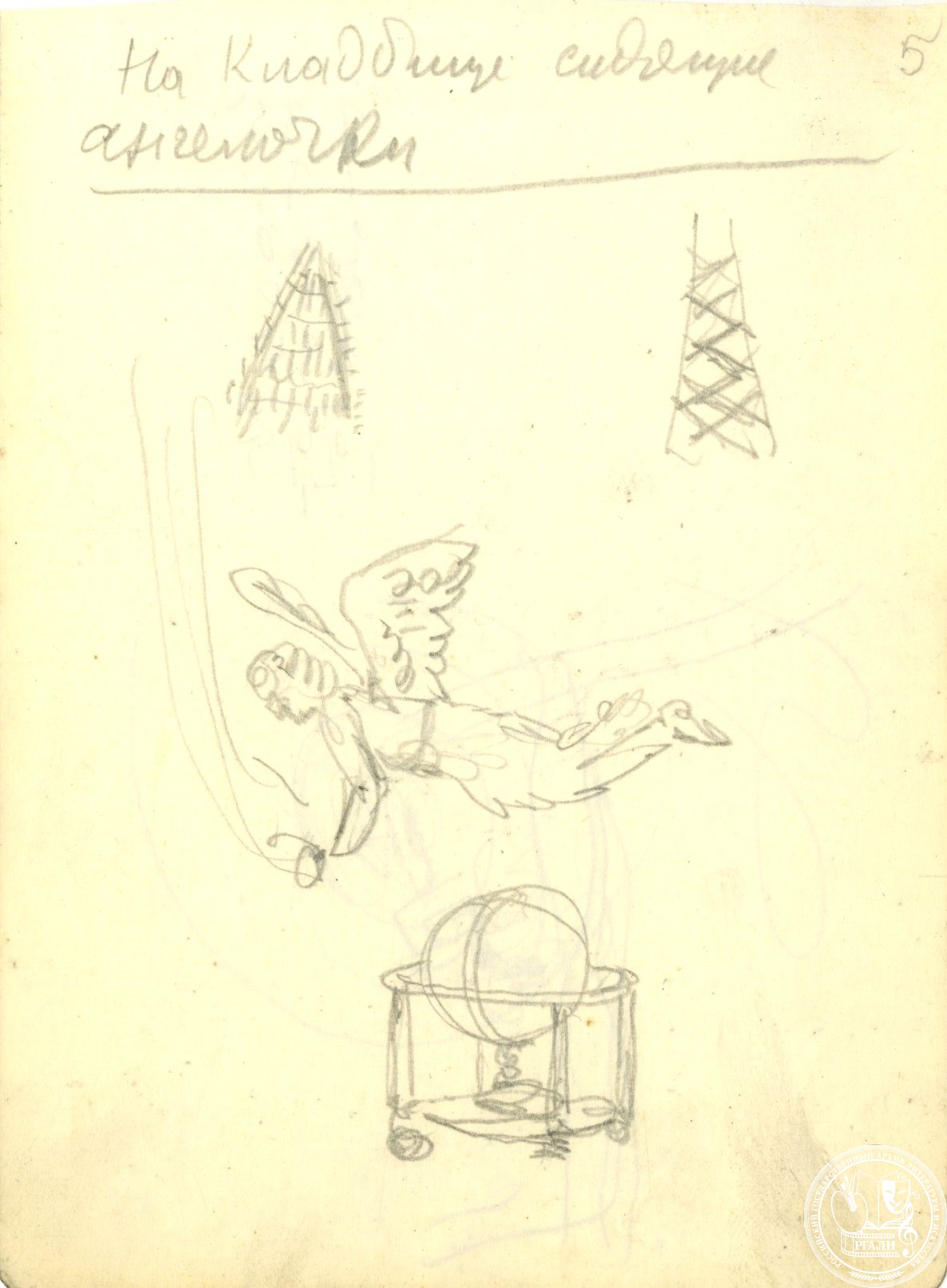

В фонд вошло несколько эскизов и рисунков А.Г. Тышлера, в том числе созданных при работе над неосуществленным спектаклем «Ричард III» (1964), статьи и воспоминания как самого Александра Григорьевича, так и о нем, в том числе С.А. Лучишкина, и др.

Здесь же хранится переписка художника с Л.Ю. Брик, Г.М. Козинцевым, В.А. Кавериным, Н.Я. Мандельштам, С.М. Михоэлсом и др., немногочисленные фотодокументы.

Илюшин Н.А.

заведующий архивохранилищем