Антон Дельвиг родился 17 августа 1798 года в Москве, был первенцем в семье. Его отец – полный тезка своему сыну, происходил из старинного лифляндского рода, служил майором Астраханского полка, впоследствии был помощником коменданта Московского Кремля и вышел в отставку в чине генерал-майора. Мать – Любовь Матвеевна Красильникова, дочь статского советника, директора московского Ассигнационного банка Матвея Андреевича Красильникова, являлась внучкой русского ученого-астронома А.Д. Красильникова. После Антона в семье родилось еще три сына и пять дочерей.

Возможно, судьба уготовила сыну обедневших родителей обычную участь: военная служба, отставка, проживание в имении и достойная кончина в кругу домочадцев. Однако в биографии юного отпрыска баронского рода случилось событие, дарованное на тот момент немногим: учеба в самом первом наборе только открывшегося Царскосельского лицея. Именно здесь 12 августа 1811 года на вступительных экзаменах Антон познакомился с Александром Пушкиным. Скоро это знакомство переросло в крепкое товарищество, причем Пушкин до конца дней считал Дельвига самым близким своим другом. Объединяла их и любовь к поэзии.

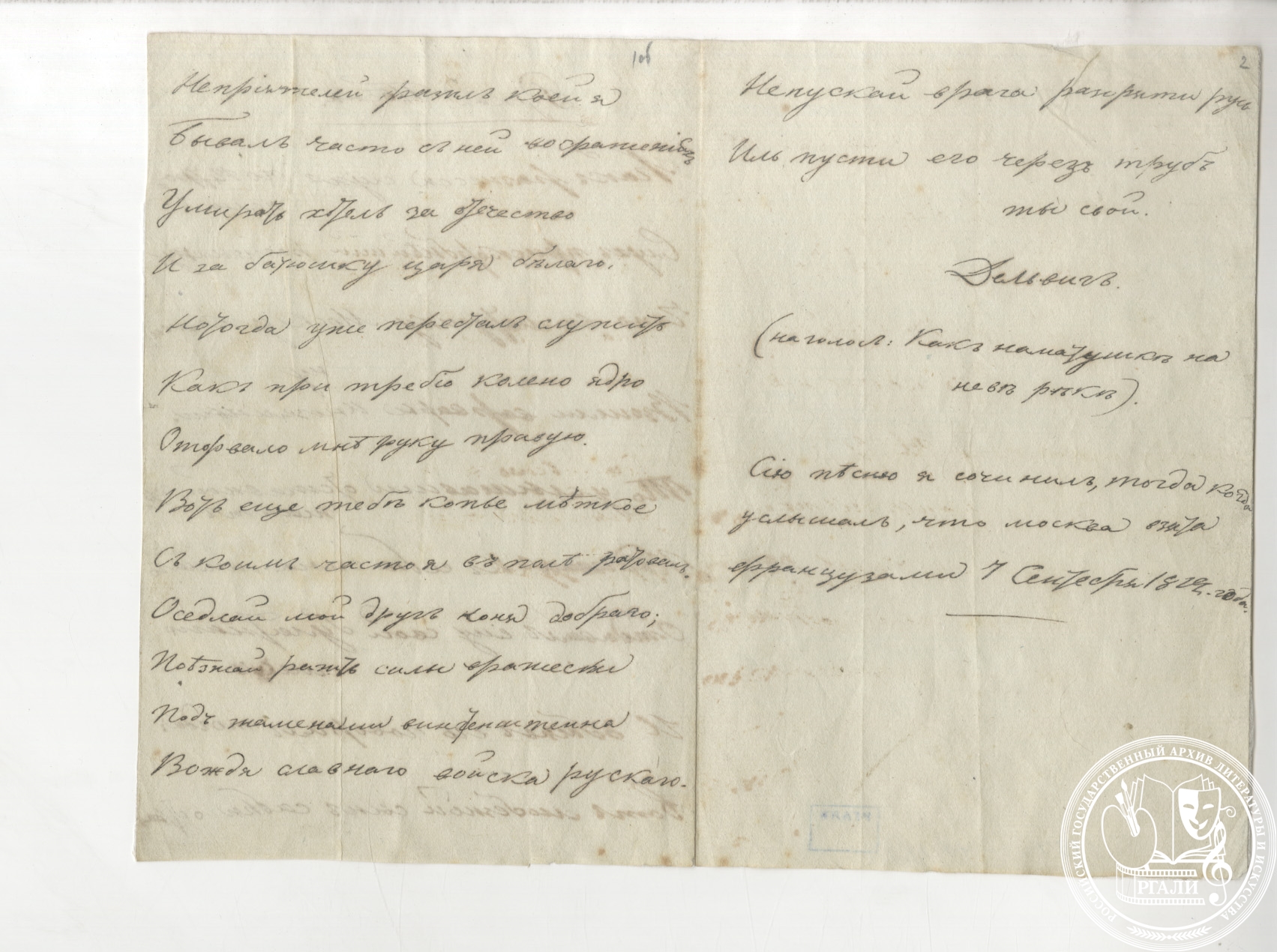

Стихотворство скоро стало в Лицее практически всеобщим увлечением, причем Дельвиг в кругу лицеистов считался одним из первых поэтов. Его стихи размещались в рукописных сборниках и журналах, слава перешагнула стены Лицея, когда в № 12 за 1814 год модного журнала «Вестник Европы» состоялась первая публикация патриотической оды Антона «На взятие Парижа». Вышла она за подписью «Русский». Своими наставниками и учителями он считал известных поэтов – Г.Р. Державина, В.А. Жуковского, И.И. Дмитриева, А.Х. Востокова. Дельвиг был первым, кто еще в Лицее объявил А.С. Пушкина наследником Державина.

Державин умер! чуть факел погасший дымится, о Пушкин!

О Пушкин, нет уж великого! Музы над прахом рыдают…

Кто ж ныне посмеет владеть его громкою лирой? Кто, Пушкин?!

Кто пламенный, избранный Зевсом еще в колыбели, счастливец,

В порыве прекрасной души ее свежим венком увенчает?

Молися каменам! и я за друга молю вас, камены!

Любите младого певца, охраняйте невинное сердце,

Зажгите возвышенный ум, окрыляйте юные персты!

(«На смерть Державина». Июль 1816 г.)

Выйдя из Лицея, Дельвиг начал службу в Департаменте горных и соляных дел (1817–1819), продолжил в канцелярии Министерства финансов (1819–1821, с 1820 года – титулярный советник), затем в Императорской Публичной библиотеке (1821–1825) помощником библиотекаря под начальством А.Н. Оленина и И.А. Крылова. В эти годы он входил в группу поэтов, обозначивших себя как «Союз поэтов» (В.К. Кюхельбекер, А.С. Пушкин, Е.А. Боратынский, П.А. Плетнев и др.). Группа примыкала к Вольному обществу любителей словесности, наук и художеств, и с осени 1819 года Дельвиг стал его действительным членом.

В 1823–1824 годах он участвовал в альманахе «Полярная звезда», издававшемся будущими декабристами К.Ф. Рылеевым и А.А. Бестужевым-Марлинским (СПб., 1822–1825). О тайном обществе и его целях Дельвиг, по-видимому, не знал. Осудив восстание декабристов в письмах, он переживал его последствия, беспокоился за судьбу привлеченных к следствию друзей, а также тех, кто был задет знакомством с мятежниками. Антон Антонович всегда был в переписке с Пушкиным, в апреле 1825 он посетил его в Михайловском во время ссылки, а 30 октября того же года состоялось другое важное для Дельвига событие – его женитьба на Софье Михайловне Салтыковой. Вскоре в их квартире в доме на Миллионной улице образовался литературно-музыкальный салон. Но новое семейное положение поставило Антона Антоновича в новые условия: поэт по призванию, он вновь поступил на службу – чиновником для особых поручений в Министерство внутренних дел; в 1828 году он перешел в Хозяйственный департамент, в конце 1829 года – в Департамент Главного управления духовных дел иностранных исповеданий.

Гражданская служба всегда шла у Дельвига рядом с литературным творчеством. В краткий для России век альманахов, продлившийся около четырех десятков лет, Дельвиг решил попробовать себя в качестве писателя-издателя. Еще в 1824 году он приступил к выпуску альманаха «Северные цветы» (7 выпусков в 1825–1831 годах), а в 1829 году издал альманах «Подснежник».

В этот период он окончательно сформировался как поэт, в творчестве которого преобладали лирические жанры: элегия, романс, идиллия, послание, «русская песня» и др. В 1829 году в Петербурге вышел единственный прижизненный сборник – «Стихотворения барона Дельвига». На его стихи композиторы сочиняли романсы, самый известный из которых «Соловей» был А.А. Алябьевым положен на ноты:

Соловей мой, соловей,

Голосистый соловей!

Ты куда, куда летишь,

Где всю ночку пропоешь?

(«Русская песня». 1825)

Среди современных ему поэтов Дельвиг был одним из лучших знатоков народной песни, создавал на ее основе оригинальные произведения, наполняя их новым содержанием.

И я выйду ль на крылечко,

На крылечко погулять,

И я стану у колечка

О любезном горевать;

Как у этого ль колечка

Он впоследнее стоял

И печальное словечко

Мне, прощаючись, сказал:

«За турецкой за границей,

В басурманской стороне

По тебе лишь по девице

Слезы лить досталось мне...»

(«Русская песня». 1828)

До своей ранней кончины Антон Антонович успел принять участие в еще одном литературном предприятии – «Литературной газете», которая стала выходить с 1 января 1830 года. Газета выпускалась с периодичностью один номер в 5 дней, с № 10 А.А. Дельвиг стал ее непосредственным редактором-издателем. В газете печатались стихи, проза, литературная критика, переводы. Однако издание довольно скоро перешагнуло литературные границы, стало печатать и публицистику. 25 июня и 9 августа 1830 года в «Литературной газете» появились анонимные заметки (их авторами, предположительно, были Дельвиг и Пушкин) «С некоторых пор журналисты наши…» и «Новые выходки противу так называемой литературной нашей аристократии…». В них поднимался вопрос о роли дворянства в контексте недавних революционных событий во Франции. Итогом стал выговор Дельвигу от шефа жандармов и Главного начальника III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии графа А.Х. Бенкендорфа, который обвинил чиновника-издателя в противоправительственных замыслах. По свидетельству современников, поэт был настолько морально подавлен обвинением, что проболел всю осень.

В начале января следующего года Антон Антонович еще раз простудился (доктора поставили диагноз «гнилая горячка») и неожиданно для всех скончался…

21 января в письме к П.А. Плетневу Пушкин с великой грустью написал: «…Никто на свете не был мне ближе Дельвига… Без него мы точно осиротели. Боратынский болен от огорчения». Еще через десять дней он вновь обратился к Плетневу, вспоминая лицейские годы: «С ним читал я Державина, Жуковского, с ним толковал обо всем, что душу волнует, что сердце томит…», а в очередную лицейскую годовщину появились пророческие строки:

И мнится, очередь за мной,

Зовет меня мой Дельвиг милый,

Товарищ юности живой,

Товарищ юности унылой,

Товарищ песен молодых,

Пиров и чистых помышлений,

Туда, в толпу теней родных

Навек от нас утекший гений.

(«Чем чаще празднует лицей…». Октябрь 1831)

Так и случилось. Следующим лицеистом, покинувшим этот мир вслед за Дельвигом, стал в 1837 году Александр Сергеевич Пушкин.

Сразу после кончины А.А. Дельвига произошла фактическая гибель архива поэта. Об этом оставил свои воспоминания его двоюродный брат и свидетель событий – Андрей Иванович Дельвиг: «Пропажа билетов (банковских билетов на крупную сумму денег – Л.Б.) подала повод рассмотреть все бумаги Дельвига, которых у него накопилось весьма много, так как он не рвал и не бросал большую часть получаемых им писем. Время было тогда трудное, очень опасались, что жандармы заберут бумаги Дельвига и во множестве сохранившихся писем найдут такие вещи, которые могут скомпрометировать писавших. Читать эти письма считали неприличным. К тому же читать было некогда, боялись каждую минуту прихода жандармов. Поэтому брали письма и другие бумаги целыми пачками и, удостоверясь, что в них нет денежных документов, бросали их в большие корзины, и десятки этих корзин побросали в печь».

* * *

Именно поэтому фонд А.А. Дельвига, который был передан в ЦГЛА из Литературного музея в 1941 году, является небольшим «осколком» его, видимо, полностью утраченного личного архива. В Государственный литературный музей эти материалы, в свою очередь, были переданы из собрания Н.И. Тютчева и от Е.В. Оболенской.

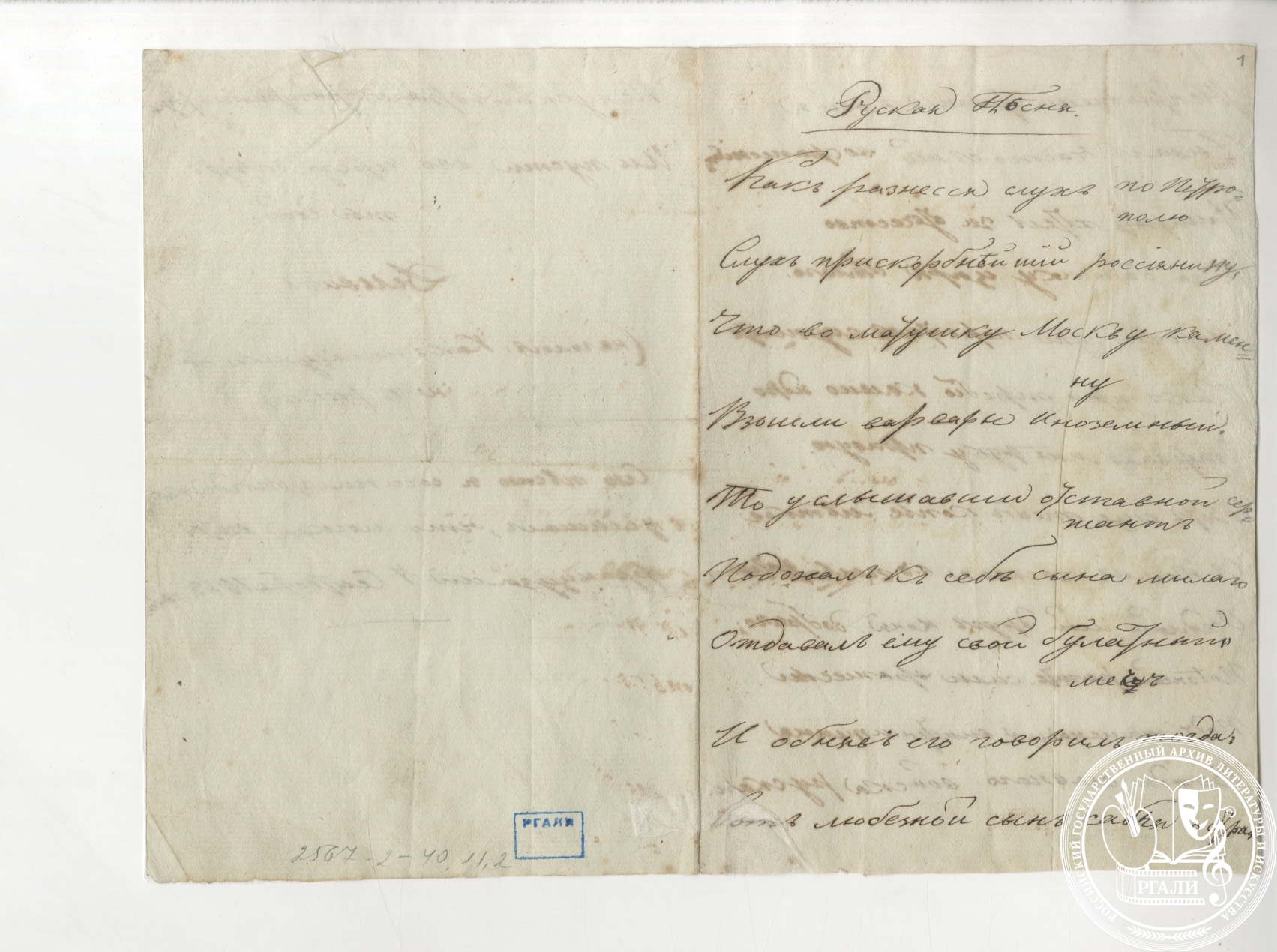

Ныне в РГАЛИ хранится фонд № 171 «Дельвиг Антон Антонович, барон (1798–1831) – поэт, издатель», который насчитывает всего 16 единиц хранения за 1814–1860-е годы. Материалы фонда разрозненны, но представляют как рукописи поэта, так и небольшую переписку, несколько биографических документов и материалы родственников. Несомненную ценность имеет тетрадь с автографами стихотворений поэта, даты создания которых приблизительно с 1820 по 1822 год: «Музам», «В альбом», «А.А. Крылову», «Дифирамб. (На приезд трех друзей)», «Н.И. Гнедичу», «На смерть собачки Амики» (или «На смерть собачки Мальвины»), «Луна», «Элегия» и «Русская песня» (или «Песни»), «На смерть ***. (Сельская элегия)». (Ф. 171. Оп. 1. Ед. хр. 2).

Помимо тетради, в фонде есть автограф романса «Прекрасный день, счастливый день...» (1823), запись А.А. Дельвигом перевода отрывков из стихотворения А. Джами «Vous pouver offrér...» на французском языке (1820-е годы). (Ф. 171. Оп. 1. Ед. хр. 4, 6).

Пародию А.А. Дельвига на вольный перевод В.А. Жуковским баллады Вальтера Скотта, получившую название «Замок Смальгольм, или Иванов вечер» («До рассвета поднявшись, извозчика взял...»), предположительно переписала своей рукой в 1822–1824 годах подруга жены Дельвига – Анна Петровна Керн. (Ф. 171. Оп. 1. Ед. хр. 3).

Переписка представлена письмами А.А. Дельвига к П.А. Вяземскому (1830), И.В. Сленину (ок. 1824–1826), факсимиле письма к Н.М. Языкову (8 мая 1830), а также письмами к А.А. Дельвигу П.А. Вяземского (1830), Д.В. Дашкова (ок. 1824–1826). (Ф. 171. Оп. 1. Ед. хр. 7–10).

Сохранилось также два биографических документа поэта – свидетельство, выданное А.А. Дельвигу Санкт-Петербургским Вольным обществом любителей российской словесности о его деятельности в Обществе (3 января 1821), и диплом действительного члена Общества любителей российской словесности (23 декабря 1823). (Ф. 171. Оп. 1. Ед. хр. 11, 12).

Материалы родных – это поздние письма М.Н. Толстой к младшей сестре А.А. Дельвига – Любови Антоновне Дельвиг. (1850-е–1860-е). (Ф. 171. Оп. 1. Ед. хр. 15, 16).

В фонде хранится также фотокопия 1930-х годов ранней карикатуры 1818 года П.Л. Яковлева на А.А. Дельвига. (Ф. 171. Оп. 1. Ед. хр. 14).

Несколько дополняют документы Антона Антоновича материалы других литераторов, хранящиеся в их личных фондах.

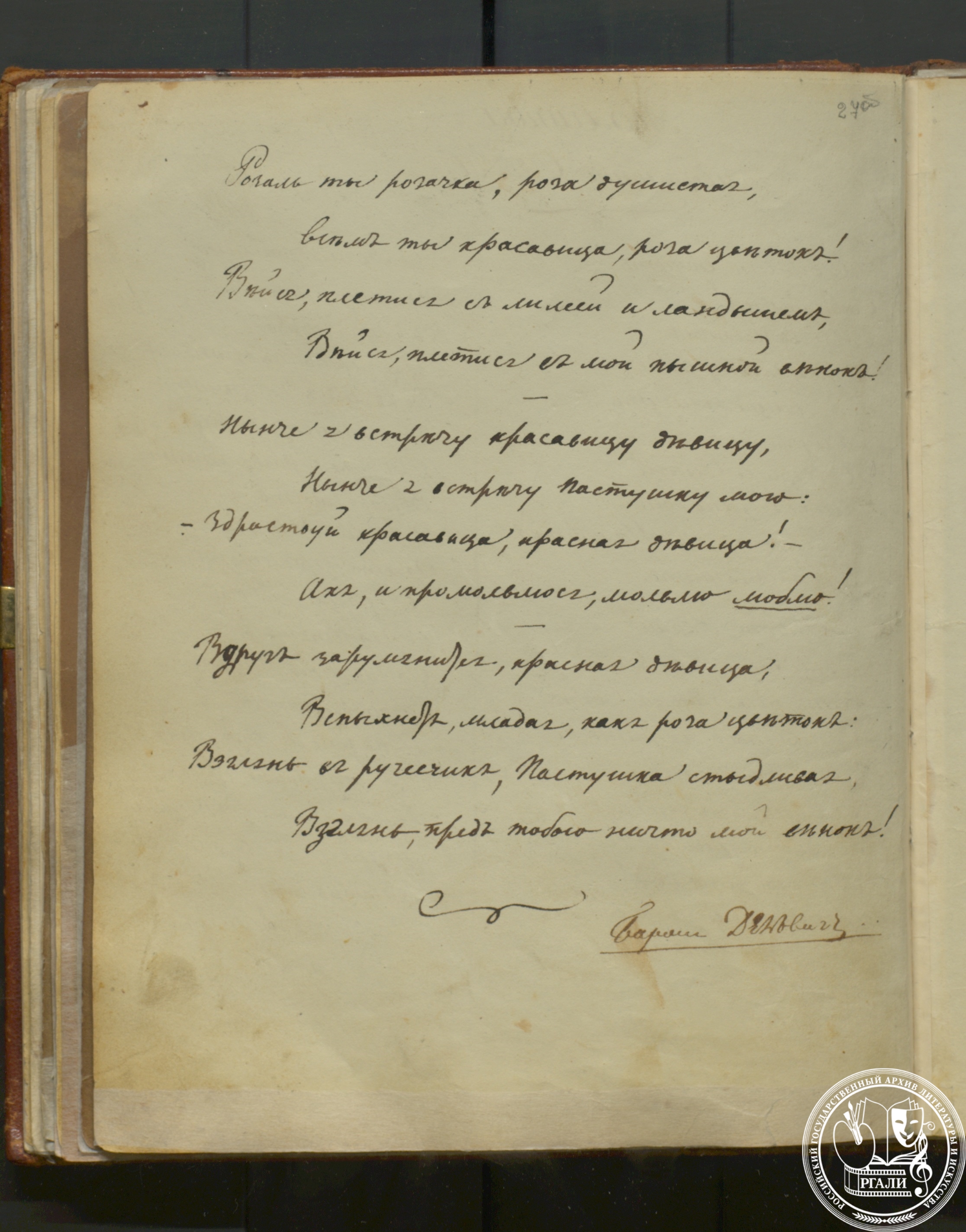

Среди них – несколько стихотворений Дельвига в альбомах первой половины XIX в. Так, в альбоме Софьи Дмитриевны Пономаревой, которой поэт был увлечен, в 1821 году он написал стихотворения «О, чародейство красоты!», «Роза ль ты, розочка, роза душистая…». (Ф. 1336. Оп. 1. Ед. хр. 45), а 22 сентября 1849 года младший брат А.С. Пушкина – Лев Сергеевич Пушкин в альбом известной поэтессы Е.П. Ростопчиной переписал стихотворение А.А. Дельвига «Во имя Делии прекрасной…». (Ф. 433. Оп. 1. Ед. хр. 18).

В коллекции литературоведа Юлиана Григорьевича Оксмана (1894–1970) хранятся автографы писем и пяти стихотворений поэта: «Русская песня» (1812), «Аполог», «К голубку», «Пиит и эхо», «Эпитафия» (1813). (Ф. 2567. Оп. 2. Ед. хр. 11, 40).

В апреле – мае 1817 года А.А. Дельвиг принял непосредственное участие в создании текста «Прощальная песнь воспитанников Царскосельского Лицея», музыку которой сочинил В. Теппер де Фергюсон. Впервые песнь была издана в 1835 году. (Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 139).

Стихи А.А. Дельвига также были опубликованы в песеннике середины XIX века (Ф. 1020. Оп. 1. Ед. хр. 8.), а композиторы П.П. Булахов, Н.Я. Мясковский создали песни и романсы на его произведения. (Ф. 953. Оп. 1. Ед. хр. 30; Ф. 2040. Оп. 1. Ед. хр. 54).

Отдельные письма А.А. Дельвига находятся в фондах Андрея Ивановича, Петра Андреевича и Павла Петровича Вяземских (Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 5084), Ф.Н. Глинки (Ф. 141. Оп. 1. Ед. хр. 242), В.К. Кюхельбекера (Ф. 256. Оп. 2. Ед. хр. 11), М.А. Максимовича (Ф. 314. Оп. 1. Ед. хр. 23).

Помимо перечисленных автографов, сохранились также рукописные списки стихотворений поэта XIX века, письма современников с упоминанием его имени, статьи о нем.

В 2011 г. к 70-летию РГАЛИ вдова И.С. Зильберштейна и бывший директор архива Н.Б. Волкова подарила экземпляр 8-го выпуска альманаха «Северные цветы», изданного А.С. Пушкиным в 1832 году в память о друге и в помощь его семье, с автографом А.С. Пушкина. (Подробнее об этом см.: http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/10002.php).

Л.Н. Бодрова,

начальник отдела РГАЛИ