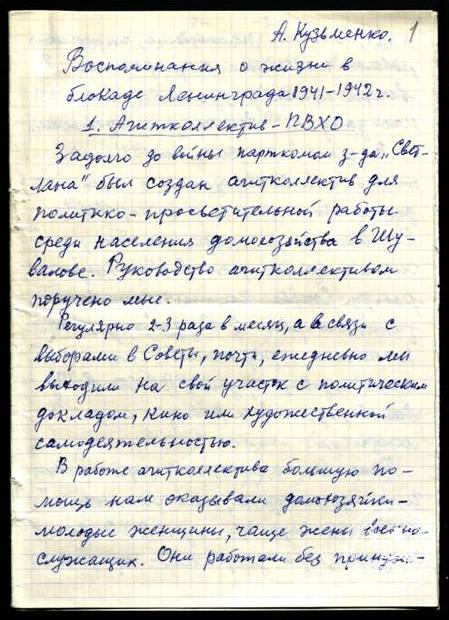

Анна Андреевна Кузьменко – работница Ленинградского завода «Светлана», продолжившая там работу в первый период блокады Ленинграда, впоследствии стала, как и некоторые из ее современников, одним из корреспондентов А.Б. Чаковского – автора бессмертной эпопеи «Блокада». В 1973 году эти воспоминания были присланы писателю, использованы им и ныне хранятся в фонде № 2881 – «Чаковский Александр Борисович (1913–1994) – писатель».

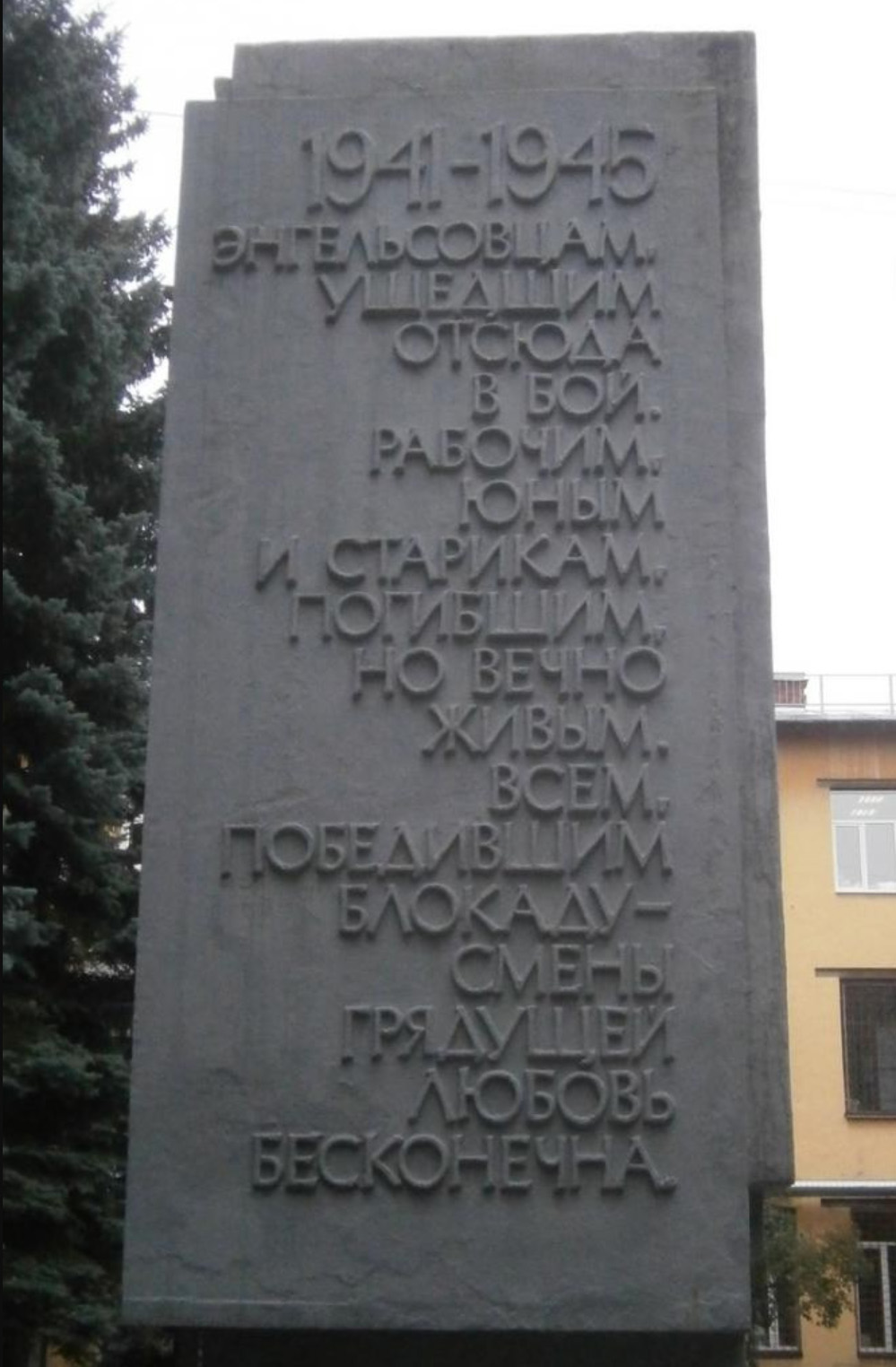

Оборонное предприятие «Светлана», на котором работала А.А. Кузьменко, еще с дореволюционного периода выпускало лампы накаливания; в советский период, после объединения в 1928 году с Ленинградским электровакуумным заводом, являлось научным и производственным центром отечественной электроники. С началом Великой Отечественной войны часть цехов была эвакуирована в Новосибирск, а на остававшихся в осажденном городе продолжали выпуск электровакуумной продукции: ампул для противотанковых поджигателей, взрывателей, стаканов для пеленгаторов, пресс-форм для пробок к минам. Завод с поэтичным названием «Светлана» выпускал остро необходимые лампы для ленинградской трансляционной сети и радиолокаторов.

Именно об этом времени оставила свои воспоминания корреспондентка Б.А. Чаковского. Она работала на заводе вплоть до эвакуации в начале 1942 года по Дороге жизни.

30 июня 1941 г. – 19 февраля 1942 г.

[…]

1. Агитколлектив ПВХО .

Задолго до войны парткомом завода «Светлана» был создан агитколлектив для политико-просветительной работы среди населения домохозяйства в Шувалове. Руководство агитколлективом поручено мне.

Регулярно 2–3 раза в месяц, а в связи с выборами в Советы почти ежедневно, мы выходили на свой участок с политическим докладом, кино или художественной самодеятельностью.

В работе агитколлектива большую помощь нам оказывали домохозяйки – молодые женщины, чаще жены военнослужащих. Они работали без принуждения, готовили помещение, информировали население о программе вечера и, как радушные хозяева, нас, заводчан, встречали и провожали.

В начале войны, 30 июня 1941 г., я отправила в эвакуацию с детским домом свою дочь 7 лет и мать 74 лет. В Ленинграде я осталась одна, желая включиться в оборонную работу. Сперва копала противотанковые рвы в Пудости, затем партком предложил мне организовать группу ПВХО в Шувалове, где я вела работу с агитколлективом.

Опираясь на местный актив женщин-домохозяек, мне удалось организовать группу ПВХО со следующими звеньями: противопожарным, санитарным и связи. Во главе группы ПВХО и во главе каждого звена мы выбрали начальника-домохозяйку. Инвентарем и материалами для обороны нас снабдило домоуправление.

Работа группы началась сразу после организации и заключалась она в тренировках в тушении зажигательных бомб, оказании первой помощи пострадавшим при бомбежке. Занимались ежедневно.

В группе ПВХО я была политруком. В случае налета фашистской авиации нач[альник] ПВХО собирал все звенья по тревоге, используя звено связи. Собирались очень быстро и сразу же занимали свои места. Пожарники выходили на улицу, покрывая голову каким-нибудь металлическим предметом: кастрюлей, ведром, тазом, чтобы предохраниться от осколков снарядов зенитной артиллерии.

[…] Наша группа ПВХО работала до февраля 1942 г. Последний месяц на работу выходили только начальник группы и я.

Один раз мне поручили сделать доклад о текущем моменте в другом районе на ул[ице] Дорога в Гражданку. Во время моего пребывания там была бомбежка. Там я получила в награду за доклад – коробочку отрубей.

2. Б[ольшая] Спасская ул[ица], в Лесном.

На Б[ольшой] Спасской ул[ице] я жила. Там был хлебный магазин, где мне приходилось быть ежедневно за получением 200 гр[аммов] черного хлеба.

Домой я ходила не каждый день. Иногда ночевала в Шувалове.

И все же у меня много впечатлений от дороги по Б[ольшой] Спасской ул[ице] к дому № 19, в котором я жила, и обратно. Дело в том, что наша улица вела к Пискаревскому кладбищу и поэтому мне приходилось часто видеть «последний путь» умерших. Видела и страдающих от голода.

Однажды, выйдя из булочной с 200 гр[аммами] хлеба за пазухой, отщипываю по маленькому кусочку, иду и ем. Вдруг передо мной встает высокая фигура мужчины: «Ты ешь хлеб? Будешь жить!» – говорит и исчезает. Я повернулась вслед ему, ничего не сказала, а он, тяжело опираясь на палку, пошел своей дорогой. […]

3. Наш дом.

Дом деревянный, двухэтажный, 8 квартир. Жильцы – люди всех возрастов. Их тоже коснулся голод. Исчезли наши животные – собаки и кошки. Они были съедены. Потом начали умирать люди.

Картинки:

В кв[артиру] 5 возвратилась из роддома молодая мать с новорожденным. У матери молока почти нет. Что делать? Я как раз получила [в] подарок муки от Выборгского райсовета. Набираю стакан муки и несу его мамаше для ее новорожденного. Все, кто чем мог, поддерживали ее.

[…] Бомбят наш дом. Бомбы падают в недолет и перелет. Разбиты стекла, соскочили с петель двери, обрушилась штукатурка. Шестилетняя Зойка бежит и кричит: «Мама, на меня упала бомба». Ребенок знал, что бомбы падают на людей, но это был всего лишь кусок штукатурки.

4. На заводе.

Завод «Светлана» эвакуировался в Новосибирск еще в июле – августе 1941 г. Часть людей осталась. […]

Настал голод. Вначале исчезли масло, сахар, мясо, рыба, крупа; некоторое время вместо каждого из этих продуктов выдавали чечевицу, а потом и ее не стало, давали только немного черного хлеба. Самые голодные месяцы были ноябрь, декабрь, январь. На заводе, как могли, поддерживали заводчан и их семьи. В столовой всегда можно было получить дрожжевой суп, хвойное витаминное питье. Кроме того, на заводе можно было достать столярный клей и его употребить в пищу.

Очень многие заводчане стали жить на заводе, где было много пустых комнат, так как оборудование было эвакуировано. Устанавливали печурку-буржуйку, устраивали какое-нибудь ложе, стол, и жилье готово. Завод не бомбили. Только раз при обстреле с финской стороны снаряд угодил в угол заводоуправления, не сильно повредив его.

Настал голод. Люди стали умирать.

Однажды во дворе завода я встретила моего приятеля Юру Бельговского (инженера). У нас произошел такой разговор:

– Здравствуй, Юра!

– Здравствуй, крошка!

– Как себя чувствуешь?

– Хорошо. Сегодня пойду домой, надо навестить маму.

Жил он на Бассейной ул[ице]. На следующий день узнаю, что Юра пришел домой и умер вместе со своей мамой.

Чтобы спасти хоть часть оставшихся кадров-вакуумщиков, администрация завода и партком решили, во что бы то ни стало вывезти людей из Ленинграда. Вскоре представился случай. Начала функционировать «Дорога жизни». В феврале 1942 г. А.А. Жданов распорядился представить светлановцам эшелон до Ладоги.

Меня вызвали в отдел кадров и предложили ехать в командировку в Щелково, где, как мне сказали, вывезли людей, а оборудование осталось, и мне предстояло работать на выпуске оборонной продукции. […] Отказаться выехать из Ленинграда никто не посмел, т.к. в Щелкове предстояла оборонная работа, но привезли нас в Новосибирск.

[…] Вскоре я уехала из Ленинграда через Ладожское озеро. Это было 19 февраля 1942 г.

РГАЛИ. Ф. 2881. Оп. 1. Ед. хр. 462. Л. 1–10. Автограф.

Н.И. Симбирева,

главный специалист РГАЛИ