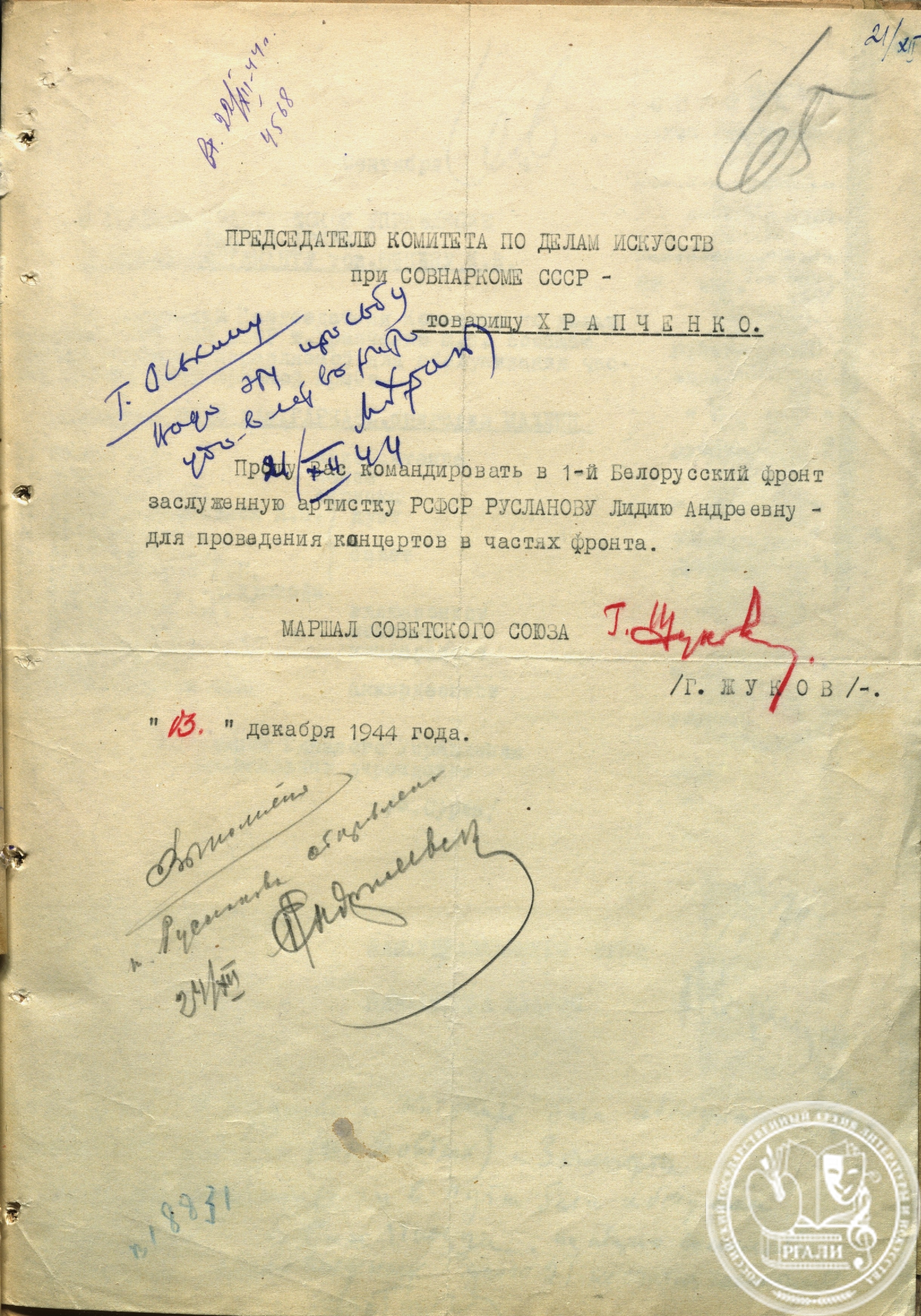

«После речи Вячеслава Михайловича Молотова 22 июня 1941 г. мы позвонили начальнику Главного управления музыкальных учреждений В.Н. Сурину с просьбой, учитывая наш опыт работы в Финскую компанию 1940 гг., – считать нас готовыми выехать и сейчас», − так описывал начало работы своей фронтовой концертной бригады один из самых известных советских конферансье − Михаил Наумович Гаркави. Одной из самых именитых участниц этой бригады была народная любимица Лидия Русланова. Но под этими словами могли бы подписаться тысячи советских артистов, которые с первых дней Великой Отечественной войны на деле доказали свое единство с народом и его защитниками – бойцами и командирами Красной армии.

Идея поддержания духа армейских частей и госпиталей, − как тогда говорили, «культурного обслуживания», − родилась не в 1941-м, поскольку плодотворное сотрудничество искусства и армии началось еще в годы Гражданской войны. Однако только в Великую Отечественную фронтовые бригады стали неотъемлемой частью военного быта, а организация их работы, как подбор состава артистов, их распределение по фронтам и тыловым учреждениям, так и формирование репертуара, − осознавались как задачи государственной важности.

23 июня 1941 г. ЦК профсоюза работников искусств по итогам состоявшегося внеочередного пленума обнародовал обращение ко всем творческим работникам: «Где бы ни находились части нашей Красной армии и Военно-Морского Флота, работники искусств разделяют с бойцами фронтовую жизнь. Отныне наше искусство, как никогда, будет служить могучим и боевым средством победы коммунизма над фашизмом». Уже утром 24 июня 1941 г. Комитет по делам искусств при СНК СССР (КПДИ) разослал директорам московских театров телефонограмму, в которой запросил к 10 часам вечера того же дня списки артистов, которые могли быть задействованы в фронтовых концертных бригадах.

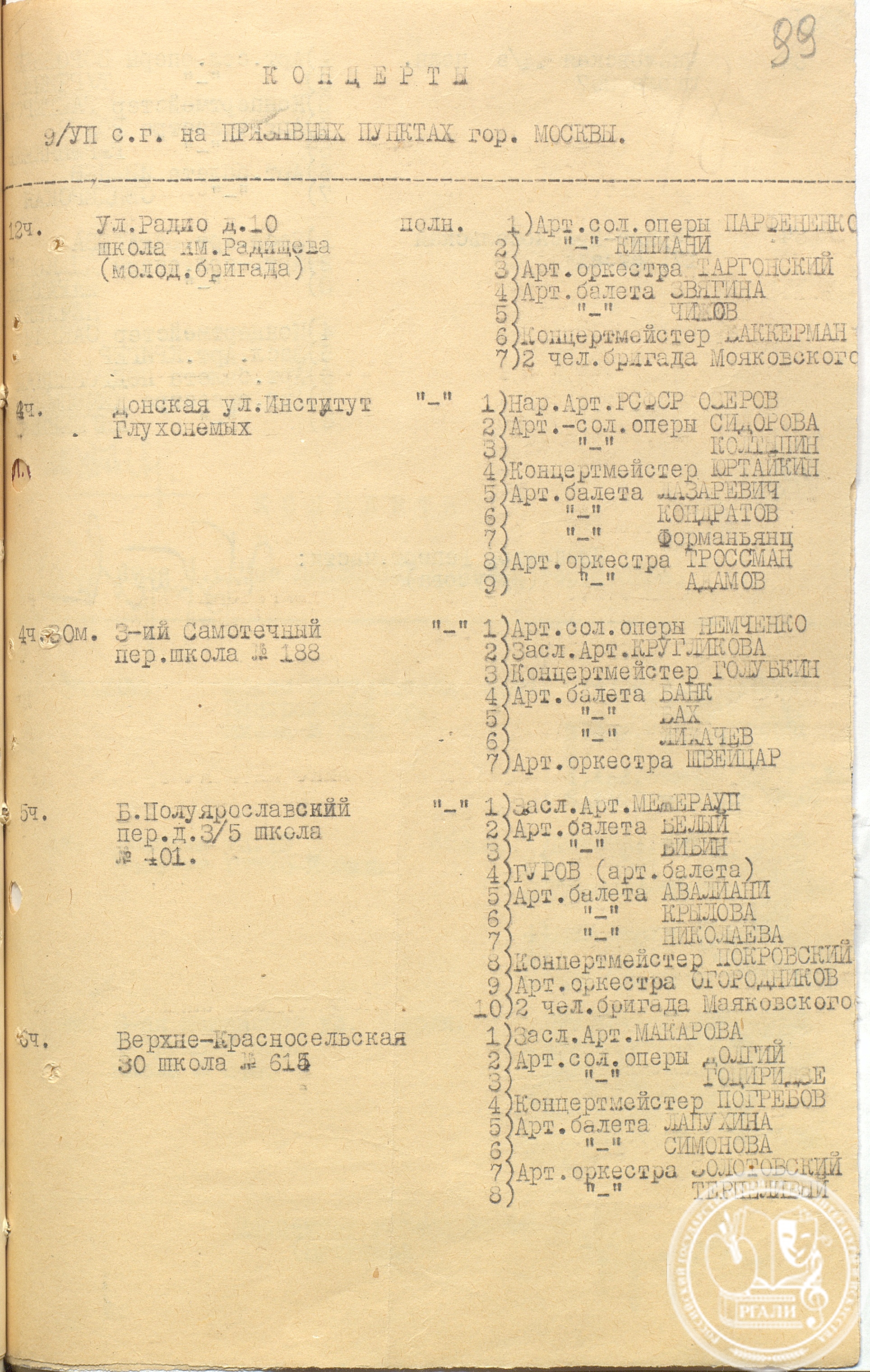

В столице работой по организации концертных бригад с 22 июня руководил Московский городской комитет ВКП(б). 1 июля эта работа была полностью передана оперативной группе при КПДИ, сразу же начавшей выдачу нарядов на обслуживание воинских частей, в том числе, и по заданиям горкома. Вскоре к формированию фронтовых бригад подключились Всероссийское театральное общество (ВТО), оперативно сформировавшее фронтовой театр и четыре бригады артистов, а также Всесоюзное гастрольно-концертное объединение (ВГКО), которое с декабря 1941-го полностью взяло на себя обслуживание частей РККА Москвы и Московской области по заявкам политуправлений, призывных пунктов и работников трудового фронта.

29 июня одной из первых на Западный фронт выехала бригада Михаила Гаркави. В ее состав вошли Лидия Русланова, Владимир Хенкин, Игнатий Гедройц и другие артисты. За два месяца бригада дала 65 концертов; затем ненадолго вернулась в Москву и 17 сентября вновь выехала уже на Южный фронт, где выступала перед частями Красной армии на Донбассе и в Запорожье, дав за четыре недели 70 концертов. К декабрю 1941 г. на фронтах выступали уже десятки фронтовых коллективов, в том числе, бригада московских артистов под руководством В.А. Филиппова, бригады Центрального театра Красной армии, Большого и Малого театров, Театра имени Вахтангова, МХАТа, Театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и многие другие, а также сборные концертные коллективы.

О том, с каким риском приходилось работать артистам в период активного немецкого наступления и напряженной обороны осенью 1941-го, М.Н. Гаркави вспоминал: «Приехав в Орехово, мы договорились на 5 часов вечера о выступлении перед артиллеристами генерала Неделина. В 4 часа, сидя в комендатуре, ожидая прихода за нами политработника, машинально выглянув на улицу, мы увидели бегущих окровавленных людей. Почуяв недоброе, вышли на улицу. Люди махали руками и на вопрос отвечали только: “Танки!”. Я собрал группу, сел в машину и поехал сам, не ожидая посыльного. Когда через 20 минут я прибыл в ту артиллерийскую часть, ко мне вышел генерал и, увидев меня с товарищами, сказал: “Как, вы еще здесь? Я же приказал, чтобы вы уезжали из города”. На мой вопрос, что случилось, он ответил: “Немецкие танки заняли Жеребец”. И, повернувшись, крикнул: “Еще машину. 10 автоматчиков с младшим лейтенантом Козыревым охранять артистов. Немедленно выезжайте по направлению…” И, отдавая мне карту, сказал: “Езжайте в Токмак, но полем. По дорогам не ездите. До свидания”. Через пять минут подъехала машина с автоматчиками, мы выехали из города Орехов в 5 часов вечера. В 6 часов город был занят немцами».

Не всегда поездки концертных бригад в прифронтовые районы заканчивались счастливым спасением. Есть в их истории и трагические страницы. Так, в начале лета 1942 г. в окружении под Харьковом почти в полном составе погибла 10-я фронтовая бригада Центрального театра Красной армии. Народная артистка СССР Нина Сазонова, входившая в состав этой бригады, несколько дней скрывалась от немцев, переодетая в крестьянское платье, но смогла все-таки выйти из окружения и позднее в письме к режиссеру ЦТКА А.Д. Попову с горечью писала: «Мы все так сдружились, так помогали друг другу! В самый тяжелый момент все так держались, мужчины ходили с оружием отбивать одну атаку. Мне пришлось перевязывать раненых».

Пешие переходы и перебежки по несколько километров под обстрелами, жизнь в землянках, выступления на морозе, когда валенки, ушанки и ватники сбрасывались за несколько минут, чтобы уступить место нарядным концертным платьям, начало минометных обстрелов и вражеских авианалетов во время концерта – все это скоро стало обыденной стороной жизни артистов фронтовых бригад. И все же, несмотря на порой смертельный риск, многие из них признавались впоследствии, что такого идеального зрителя, такого жадного и искреннего внимания к своему искусству, как на фронте, им не доводилось встречать больше нигде.

В условиях, когда сценой для выступления зачастую становился окоп, лесная поляна или кузов грузовика, особенно остро вставал вопрос подбора репертуара. В зависимости от состава бригады, концерт мог включать в себя «монтировки» и отрывки из спектаклей, исполнение песен, чтение прозаических и стихотворных произведений, танцевальные номера, фокусы и цирковые репризы. Большинство бригад получало положительные отзывы зрителей, но иногда со стороны командования выдвигались и встречные пожелания, например, «каждую программу приблизить по содержанию к боевой специфике частей, дать местную злободневность, отмечать лучших бойцов, ставить примером их боевые героические поступки».

В тех тяжелых условиях, в которых приходилось работать фронтовым бригадам – в отсутствии времени и места для репетиций, при спартанском быте и невозможности возить с собой полноценные декорации и реквизит – выполнить такие просьбы было сложно. Но КПДИ совместно с политуправлениями РККА постоянно работал над изменением и пополнением репертуара фронтовых бригад. Хотя в него обязательно входили произведения русской классики, особое внимание уделялось актуальным произведениям, которые использовались в концертах фронтовых бригад буквально через несколько месяцев после выхода в печати.

Так, списки стихотворений, рекомендованных для концертов в честь 25-летия РККА в феврале 1943 г., включали в себя «Василия Теркина», «Партизанку» и «Балладу о Москве» А.Т. Твардовского, «Я пою месть», «Таню» и «Песню гнева» А.А. Суркова, «Из фронтовой тетради» И.П. Уткина, «Три кубка», «Балладу о коммунистах» и «Слово о 28 гвардейцах» Н.С. Тихонова и другие стихи, появившиеся в центральной и фронтовой печати преимущественно в течение 1942 г. Обязательной частью почти любого выступления были юмористические номера. К слову, именно во время Великой Отечественной войны Аркадий Райкин, руководивший фронтовой бригадой, начал выступать со своими знаменитыми сатирическими миниатюрами.

В общей сложности за годы войны из артистов московских театров, цирков и других учреждений культуры было сформировано около 700 бригад, из артистов Ленинграда – около 500. Свою немалую лепту в общее дело вносили областные и республиканские театры, цирки, филармонии и творческие вузы. На импровизированных подмостках выступали именитые артисты – мэтры столичных театров и студенты театральных институтов, клоуны и артисты-кукольники, оперные певцы и фокусники. Помимо передовой, фронтовые бригады давали концерты в госпиталях, где особенно заметна была общественная работа приезжавших к бойцам артистов, выполнявших также просьбы фронтовиков в розыске родных.

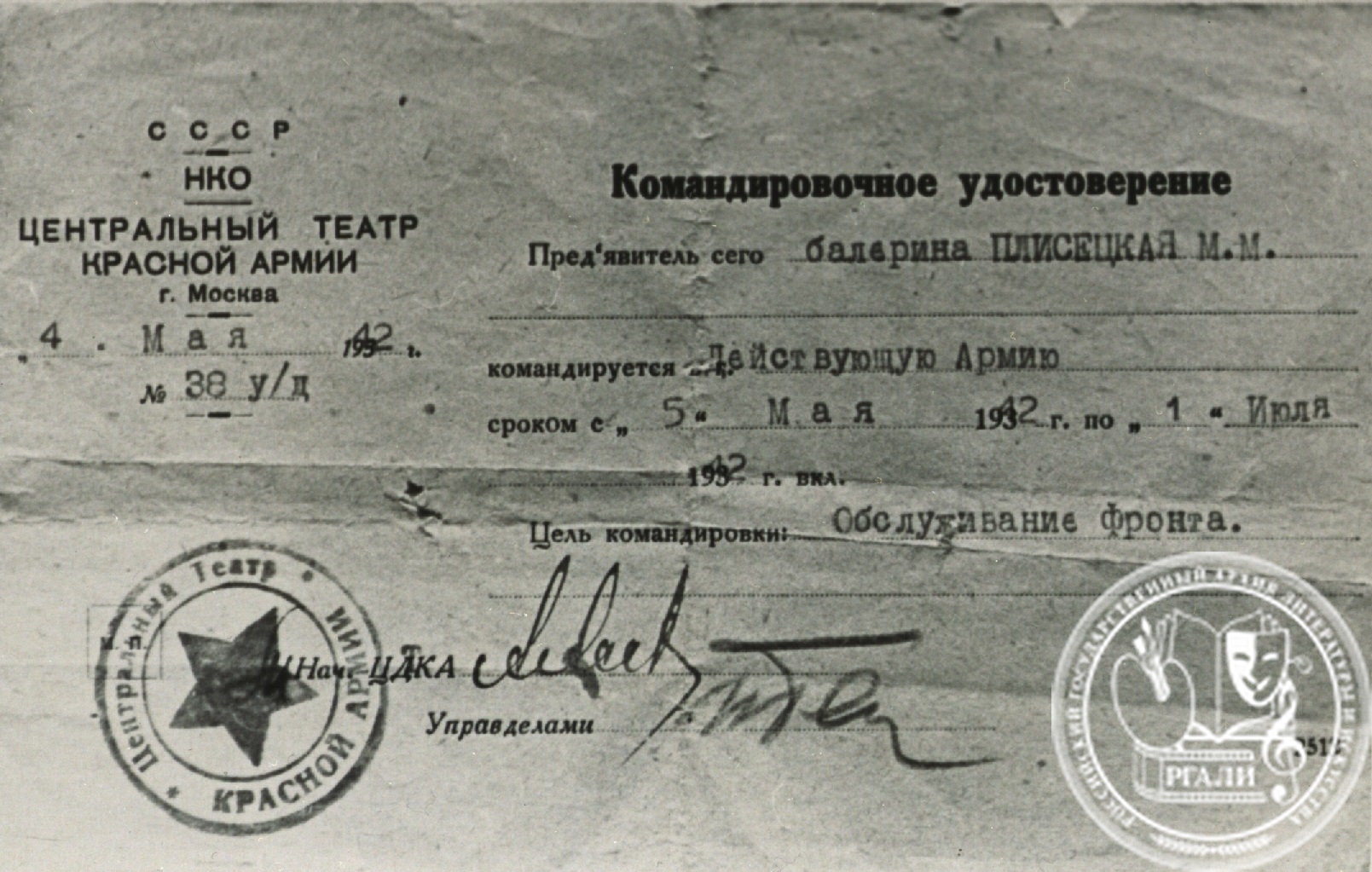

Вероятно, одной из самых юных участниц фронтовых концертов была 16-летняя Майя Плисецкая, а одним из самых пожилых – звезда русской драматической сцены, народный артист СССР Александр Алексеевич Остужев, которому в апреле 1944 г. исполнилось 70 лет. Вместе с фронтовыми бригадами Малого театра Остужев неоднократно выезжал в действующую армию, на передовую. Весной и летом 1942 г. актер был участником 48 концертов для летчиков Северо-Западного и Западного фронтов, а 1 марта 1943 г., в дни решающих событий Ржевско-Вяземской стратегической наступательной операции, он выступал перед личным составом легендарной 3-й Воздушной армии под командованием генерал-майора авиации Михаила Громова. Позднее М.М. Громов вспоминал: «Я не могу забыть, с каким самоотверженным творческим порывом уже очень больной Остужев готовился прочесть нам монолог Скупого рыцаря, и с каким темпераментом, глубиной и выразительностью он произносил его».

Всего, по разным оценкам, с июня 1941 по май 1945 гг. фронтовыми бригадами было дано от 1 миллиона 350 тысяч до полутора миллионов спектаклей и концертов. В них участвовало порядка 42000 артистов со всего Советского Союза из почти 4000 бригад. Многие из них дошли с Красной армией до Берлина, и свои последние концерты давали уже не у заснеженных землянок и в залитых водой окопах, как в 1941-м, − а у стен поверженного Рейхстага.

К.В. Яковлева,

начальник отдела РГАЛИ