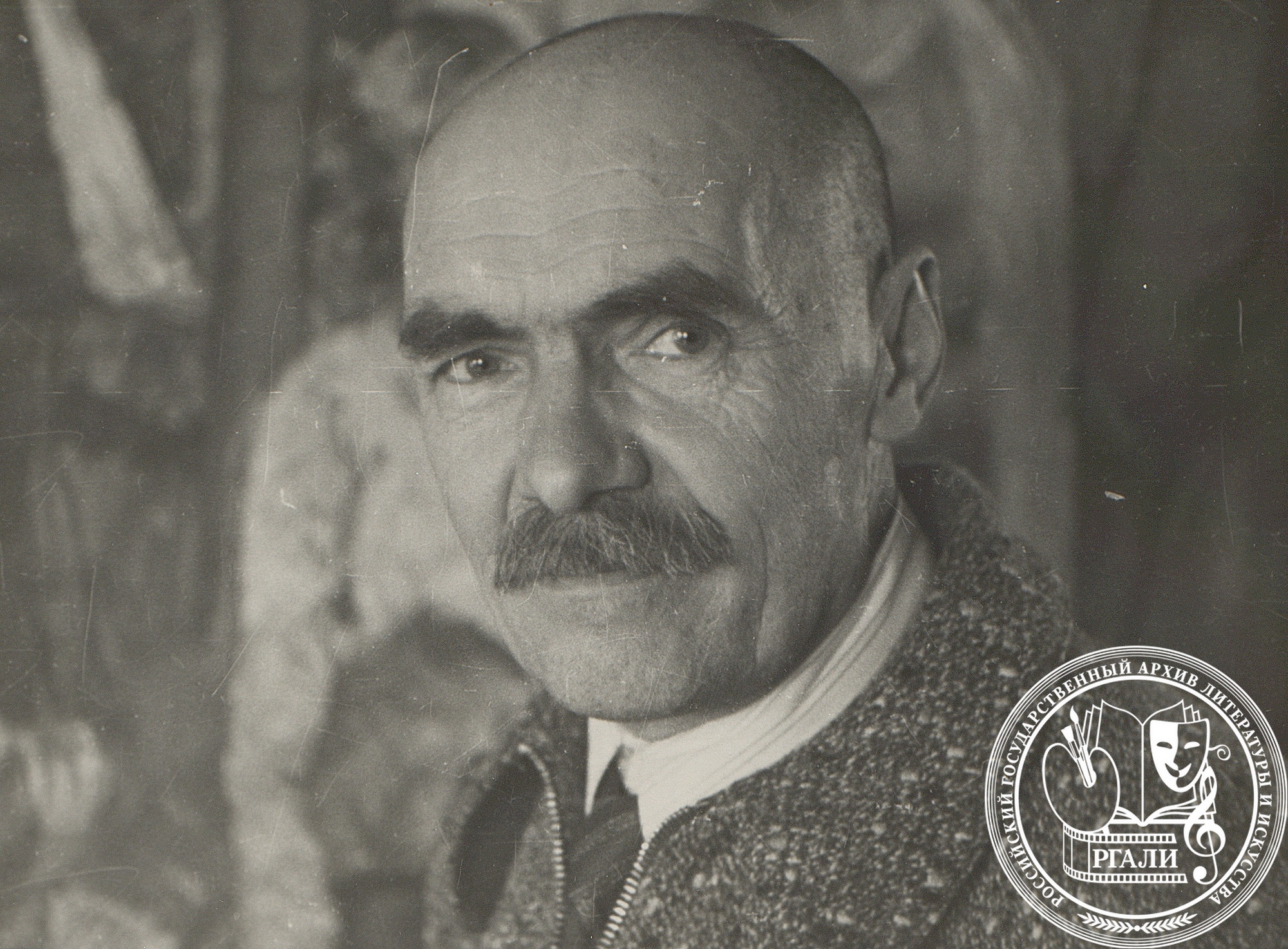

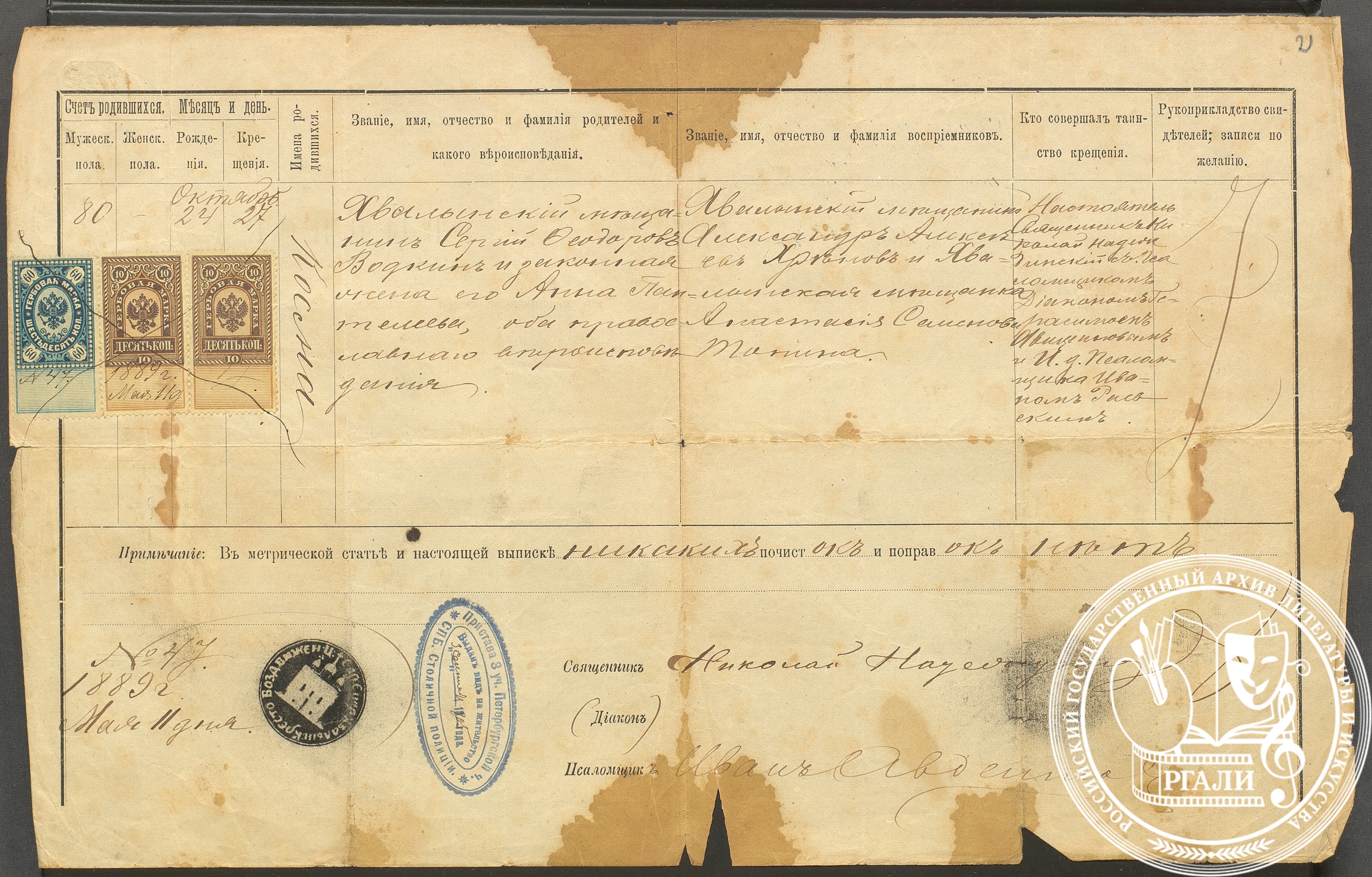

Когда в 1878 году будущий автор «Купания красного коня» и «Смерти комиссара» появился на свет в семье сапожника и служанки в уездном городе Хвалынске Саратовской губернии, едва ли кто-то мог предположить, что он станет художником. Слишком невероятной была эта мысль, слишком много препятствий стояло на пути. И только многократное счастливое стечение обстоятельств и подлинная, неистребимая страсть к живописи, которая овладела сердцем Кузьмы Петрова-Водкина с детства, все-таки вывела его на дорогу искусства.

О своем первом столкновении с ним К.С. Петров-Водкин вспоминал в автобиографической повести «Пространство Эвклида»: «…Предлог, уж не помню какой, завел меня в избушку на Проломной улице. В горнице чисто, опрятно. Мастер сидел у окна за работой. […] Самое сильное, что меня тронуло – запах, как аккорд звуков – это в чашечках фарфоровых готовые для работы краски, залитые сверху водой: они сияли девственной яркостью, каждая стремилась быть виднее, и каждая сдерживалась соседними. Это впечатление от материалов […] врезалось в меня на всю жизнь. Даже теперь, когда на чистую палитру перед началом работы, кладу я мои любимые цвета и счастьем – детским, бодрым, победным наполняется сердце мое».

Знакомство с хвалынскими иконописцами состоялось, когда мальчику было 12 лет. После этого Петров-Водкин пробует самостоятельно писать иконы и пейзажи маслом, но пока еще ни он сам, никто из его окружения не мыслит связать с этим будущее. После окончания начального четырехклассного городского училища будущий художник едет в Самару поступать в железнодорожное училище, но проваливает экзамены.

И вот первое счастливое совпадение – буквально годом ранее в Самаре художник Федор Буров открывает собственные «Классы живописи и рисования», и Кузьма решается попробовать поступить туда. «Не сразу вошел я в подъезд классов живописи и рисования, – вспоминал он в повести “Пространство Эвклида”. – Застенчивость водила мои ноги взад и вперед мимо входа. Наконец, отчаявшись, проскочил я в парадное и поднялся по лестнице до двери с визитной карточкой. На ней было мелко награвировано: “Федор Емельянович Буров, императорской Академии художеств классный художник первой степени". Это было невероятно: здесь был конец моим исканиям! Скатился я с лестницы, не помня себя, чеканя в мыслях: “императорский художник первой степени”. Конечно, блуждал городом, ночью поминутно просыпался от кошмаров, загораживающих мне входы, и только на следующий день отважился дернуть за ручку звонка классов».

Ф.Е. Буров принял юношу доброжелательно и предложил заниматься у себя. Там Кузьма получил первые систематические уроки живописи, хотя и признавался впоследствии, что ученики Бурова не писали с натуры, поэтому образование было достаточно поверхностным, а после скоропостижной кончины учителя в 1895 году оно осталось и незаконченным. Так 17-летнему юноше пришлось вернуться в Хвалынск.

И вновь помог случай. Мать будущего художника, служившая у сестры хвалынской купчихи и меценатки Юлии Ивановны Казариной, показала работы сына известному столичному архитектору Роману Мельцеру, который в это время строил для Казариной новый особняк. Мельцер был глубоко впечатлен самобытным талантом К.С. Петрова-Водкина и вместе со своей заказчицей принял деятельное участие в его судьбе: по его настоянию Кузьма Сергеевич поступил осенью 1895 года в Центральное училище технического рисования Штиглица в Петербурге, а через два года перешел в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где его учителями были В.А. Серов, Н.А. Касаткин и другие известные художники. Все это время (а в общей сложности почти десять лет) Ю.И. Казарина выплачивала ему небольшую стипендию, хотя художник и тяготился этим.

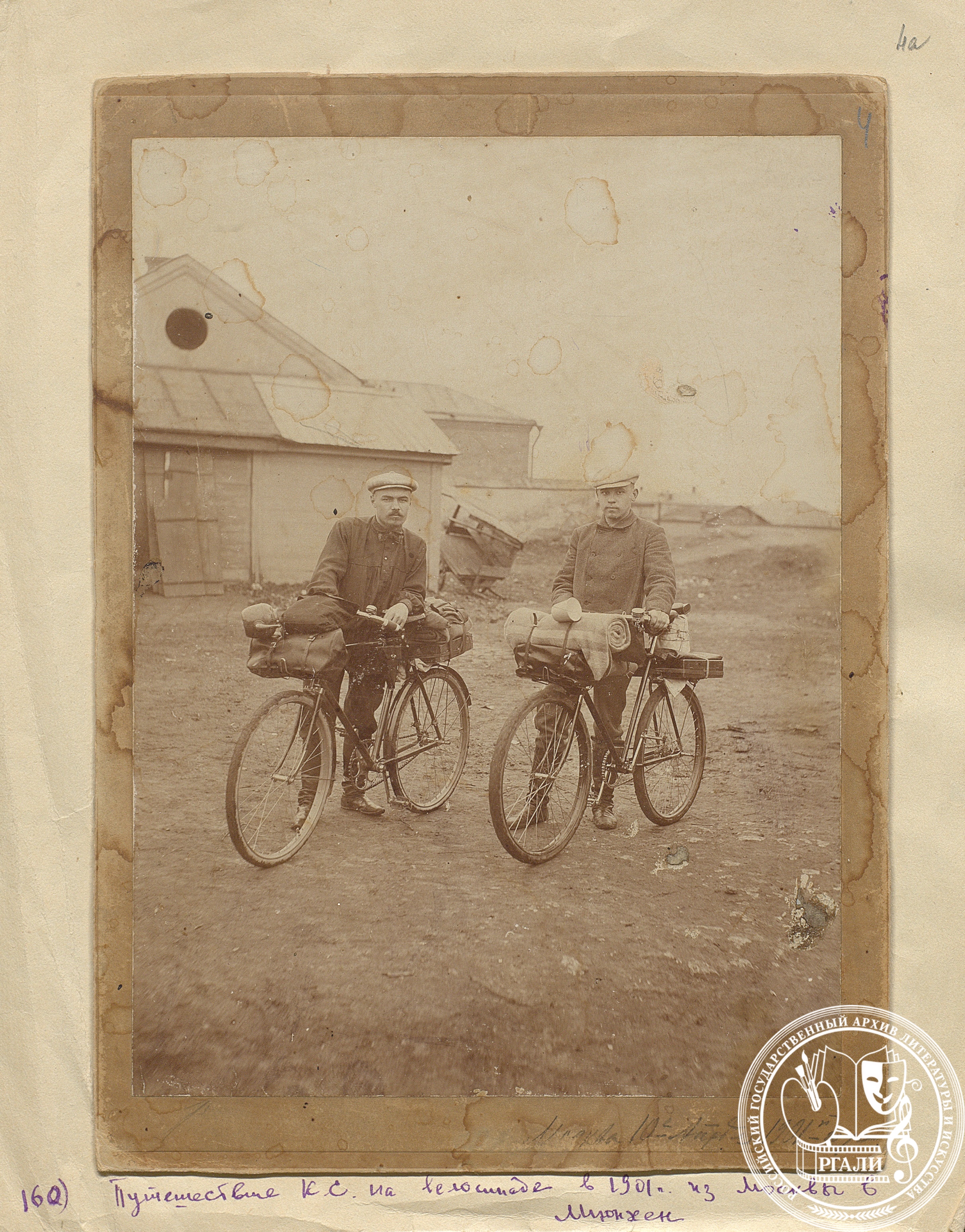

К моменту окончания Училища в 1904 году К.С. Петров-Водкин имел не только опыт практической художественно-оформительской работы (так, в 1903-1904 годах он выполнил большое майоликовое панно «Богоматерь с Младенцем» для фасада строящейся по проекту Р.Ф. Мельцера церкви Ортопедического института доктора Вредена в Петербурге), но и дважды побывал в Европе. Сначала на заработанные им средства месяц прожил в Мюнхене, где учился в Частной художественной школе А. Ажбе, а затем был командирован на лондонскую керамическую фабрику «Дультон».

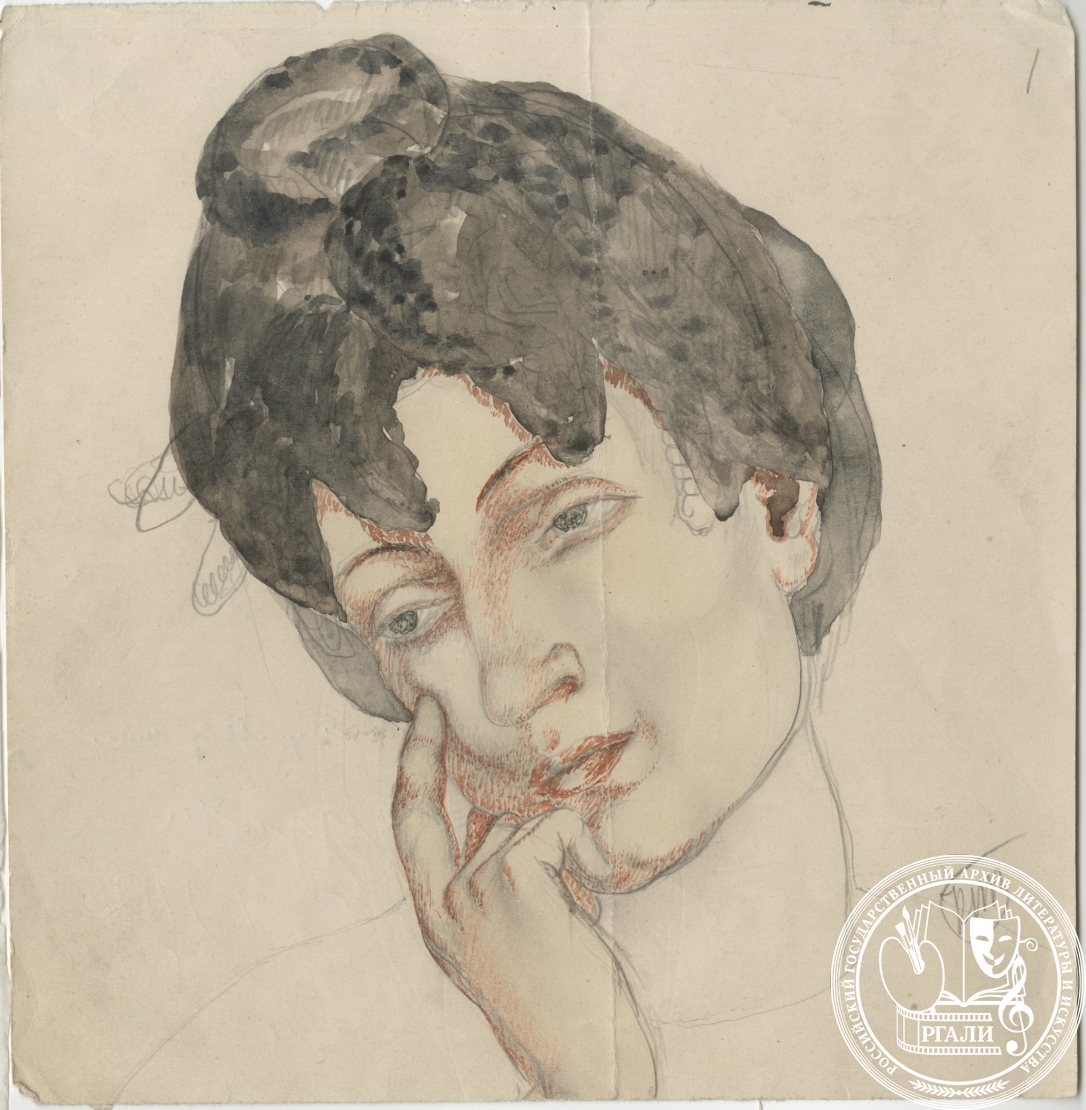

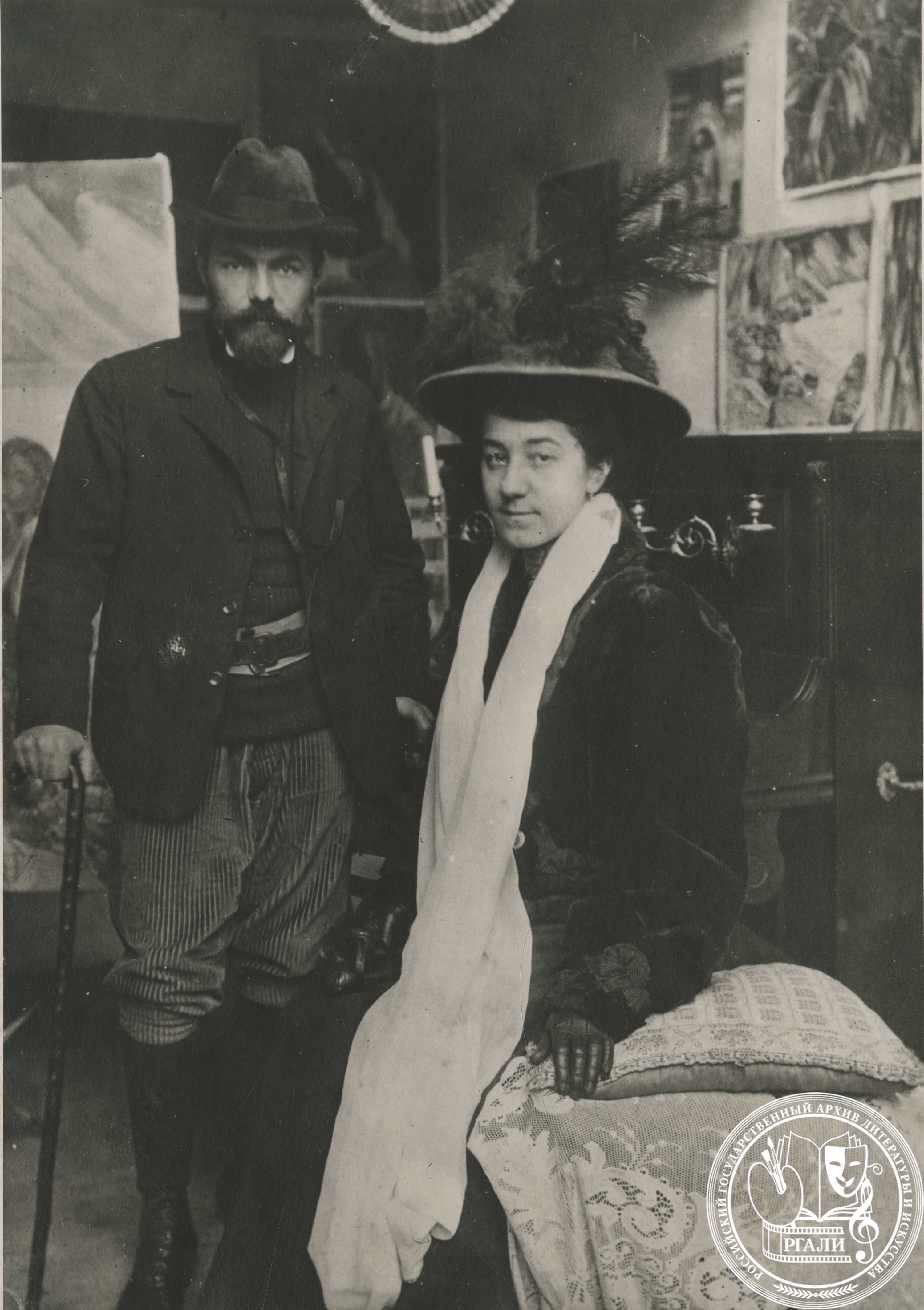

Пребывание за границей убедило художника в недостаточности его художественного образования и общих знаний по истории искусства. Период с октября 1905 по начало 1909 годов провел в Италии, где познакомился с основными классическими произведениями эпохи Античности, готикой и искусством Ренессанса, а также побывал в Северной Африке и во Франции, где занимался живописью в частной академии Коларосси. Здесь же, в Париже, в 1906 году состоялось и его знакомство с будущей женой – Маргаритой Йованович, которая в замужестве стала Марией Федоровной Петровой-Водкиной, или Марой, как называл ее сам художник.

Во Франции Кузьма Сергеевич участвовал во всех крупнейших художественных салонах, но позднее признавался, что только после возвращения в Россию началось его подлинное становление как художника, а на работах европейского периода лежала печать неопределенности. Первая в России персональная выставка К.С. Петрова-Водкина состоялась в ноябре 1909 года в редакции журнала «Аполлон».

Уже в следующем году новая картина художника «Сон», показанная на выставке Союза русских художников, вызвала бурную и продолжительную дискуссию в художественной среде. Илья Репин назвал Петрова-Водкина, который находился в поиске нового художественного языка и видел в картине «нарождение самого себя», – «безграмотным рабом» и «неучем», упрекнув его в подражании Матиссу и Гогену. Однако за автора «Сна» вступились Александр Бенуа и Леон Бакст, нашедшие в картине «целостность и благородство формы, методичность и строгость рисунка и композиции».

В 1911 году появилась еще одна его программная картина Петрова-Водкина — «Мальчики» («Играющие мальчики»), во многом вдохновленная «Танцем» Анри Матисса. За ней последовали «Купание красного коня» (1912), «Мать» (1913) и «Девушки на Волге» (1915), ставшие определяющими работами в дореволюционном период творчества художника.

После событий 1917 года К.С. Петров-Водкин погрузился в организационную и преподавательскую работу: стал одним из реорганизаторов Высшего художественного училища при Академии художеств, членом-учредителем Вольной философской ассоциации, а также был избран профессором по живописному отделению Академии. Подготовка новой программы обучения, чтение лекций, участие в дискуссиях и преподавание – то есть все то, что сам художник в письме к матери метко окрестил «окаянным профессорством» – отвлекали его от занятий живописью. Однако именно в конце 1910-х – 1920-х годах им были созданы такие ключевые полотна, как «Селедка» (1918), «Петроградская мадонна» («1918 год в Петрограде»; 1920), «После боя» (1923) и знаменитая «Смерть комиссара» (1927), которая была закончена в десятую годовщину Революции.

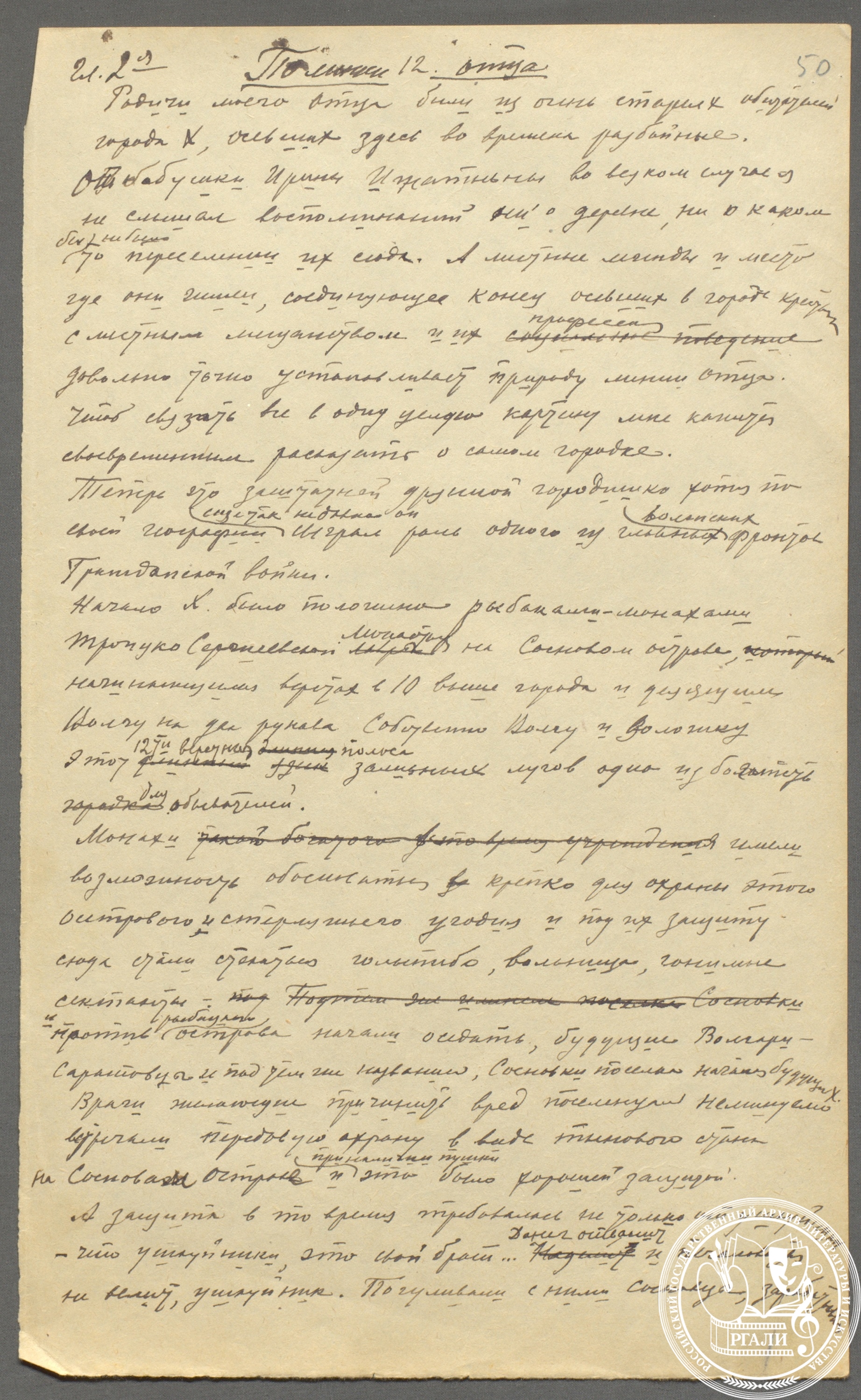

В конце 1920-х у художника диагностировали туберкулез легких. Врачи запретили К.С. Петрову-Водкину заниматься живописью, опасаясь, что свинцовые испарения ускорят развитие болезни. Мечтая вернуться к работе, он выполняет все предписания и сосредоточивается на литературном творчестве, от которого отошел в середине 1900-х годов, написав до этого более 10 пьес. Так появились его автобиографические повести «Хлыновск» и «Пространство Эвклида», дополняющие вышедшие ранее воспоминания и очерки «Поездка в Африку», «Самаркандия» и «О “Мире искусства”».

К.С. Петров-Водкин, «преданный своему делу, пламенный, прямолинейный, глубокий» художник и человек, как писал о нем его друг и коллега по цеху художник Павел Кузнецов, скончался от туберкулеза 15 февраля 1939 года в Ленинграде. В последние годы жизни он успел написать картины «1919 год. Тревога» (1934) и «Новоселье» (1937), ставшие вершинами его позднего творчества.

***

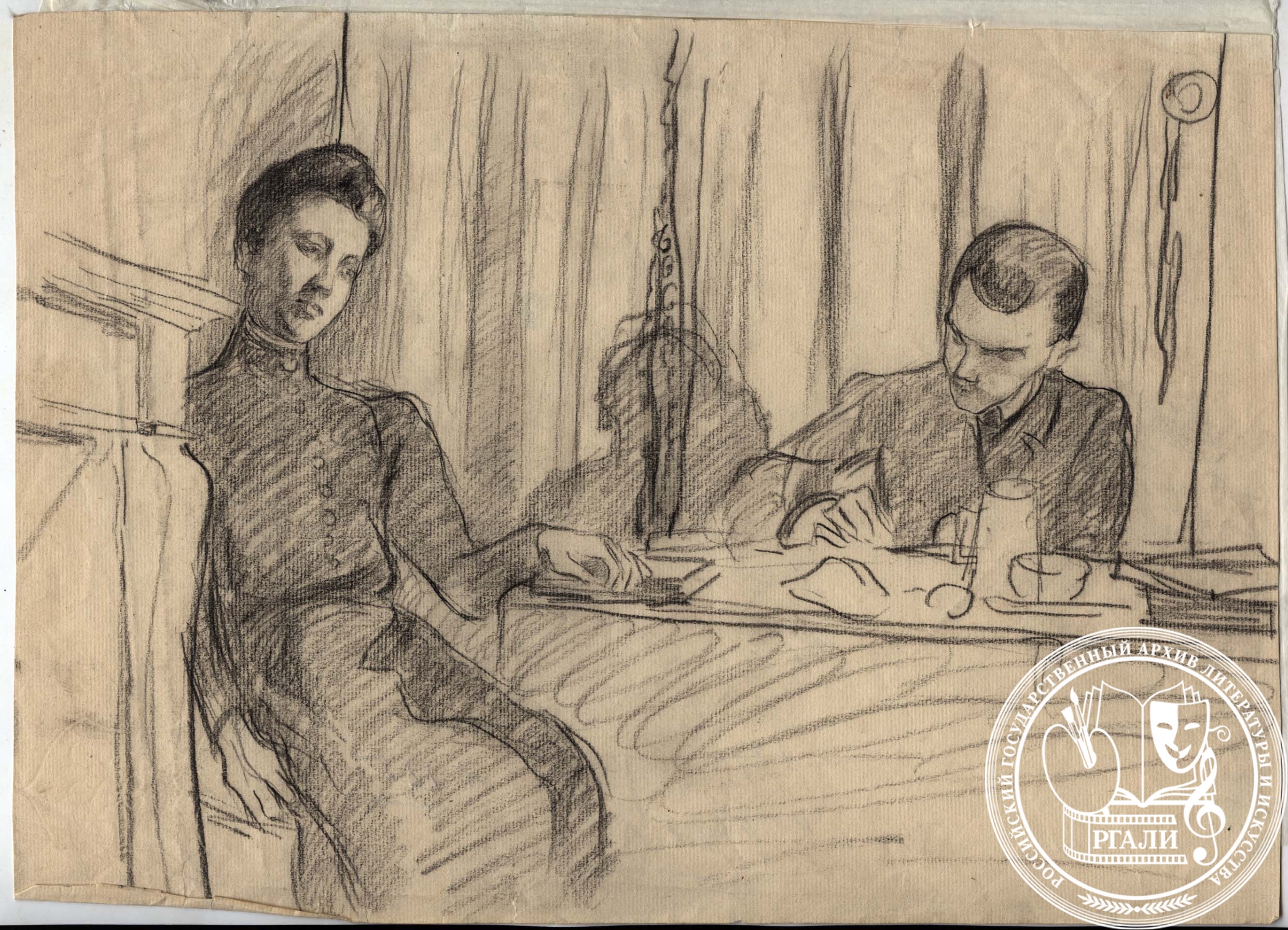

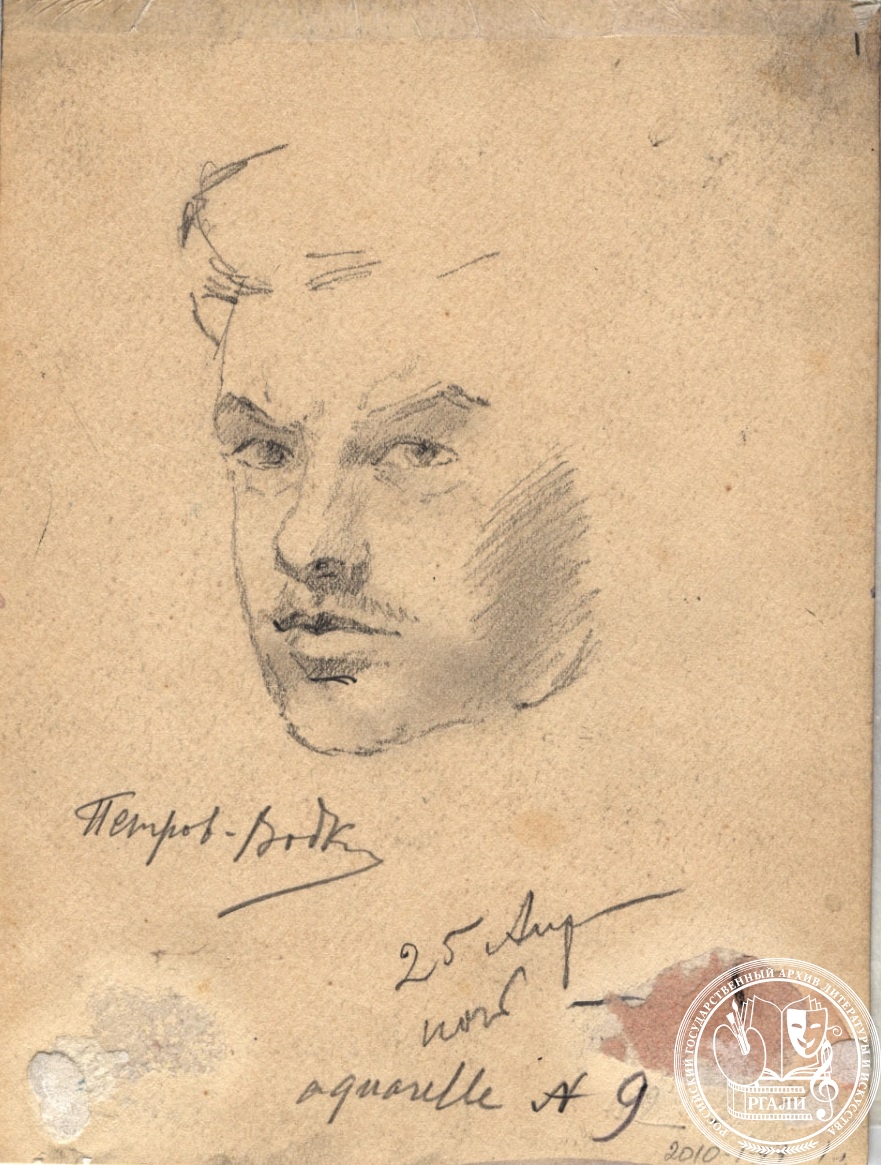

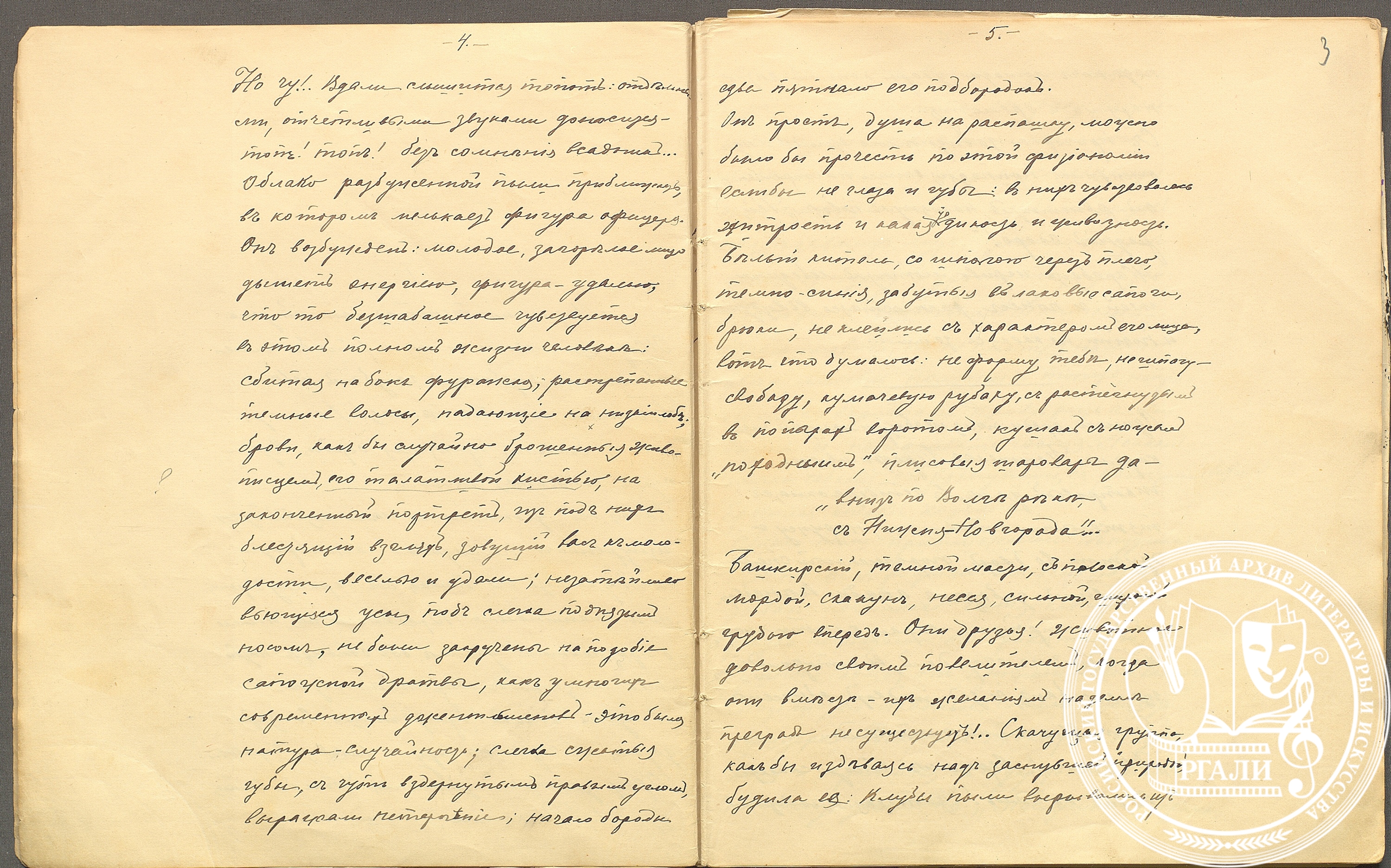

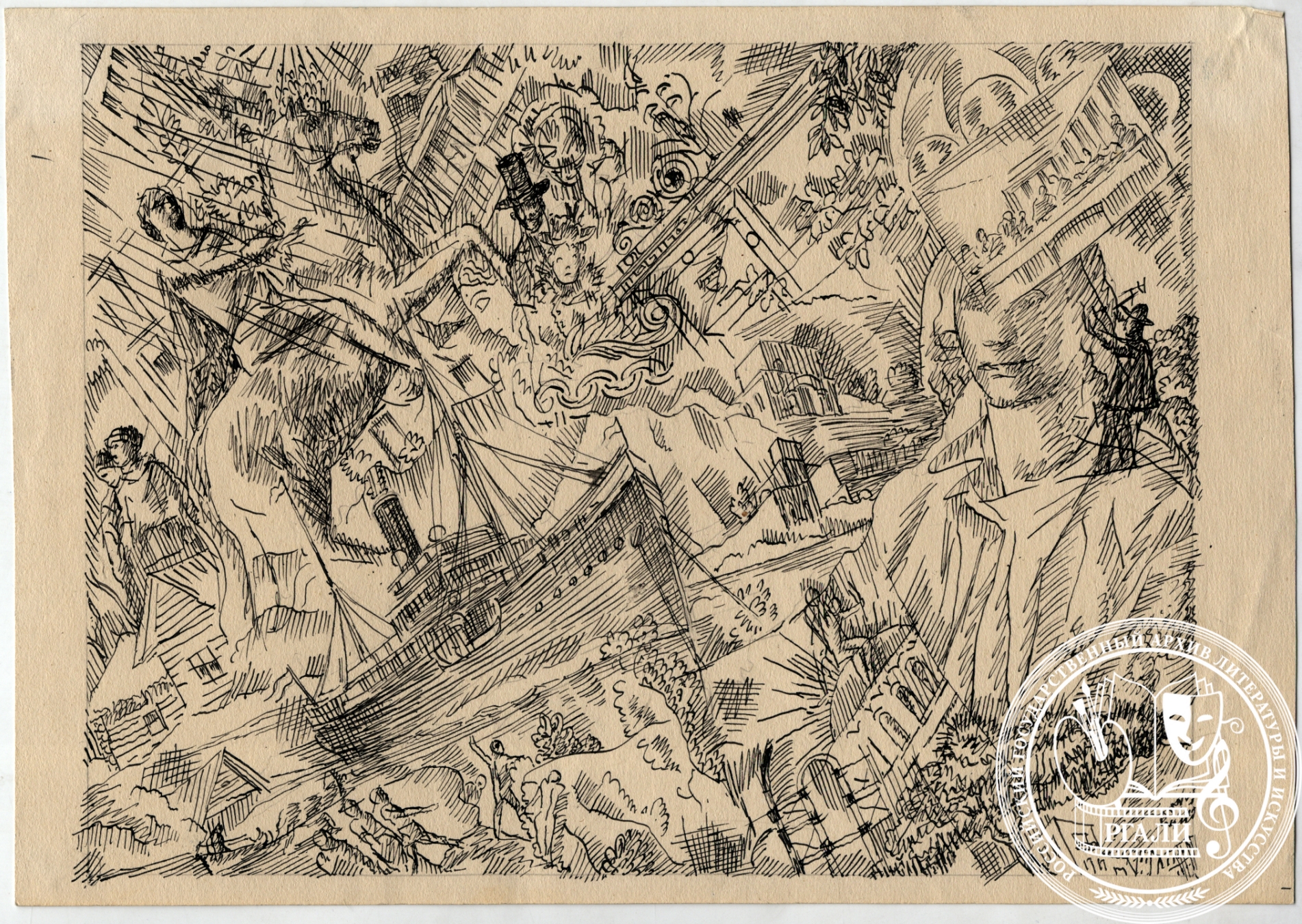

Материалы личного архива К.С. Петрова-Водкина были приобретены в ЦГАЛИ (ныне РГАЛИ) у семьи художника в 1960-е годы и образовали фонд № 2010, который состоит из двух описей и насчитывает 227 единиц хранения. Среди них – многочисленные рисунки, эскизы, детали картин, эскизы декораций к спектаклям, иллюстрации к произведениям, пейзажи, репродукции его картин и рисунков, а также записные книжки К.С. Петрова-Водкина, рукописи с вариантами будущих автобиографических повестей, рассказов и пьес, обширная переписка, подборка отзывов иностранной прессы о смотре советского искусства, организованного в 1930 году в нескольких европейских городах, и другие документы творческого и биографического характера.

К.В. Яковлева,

начальник отдела РГАЛИ