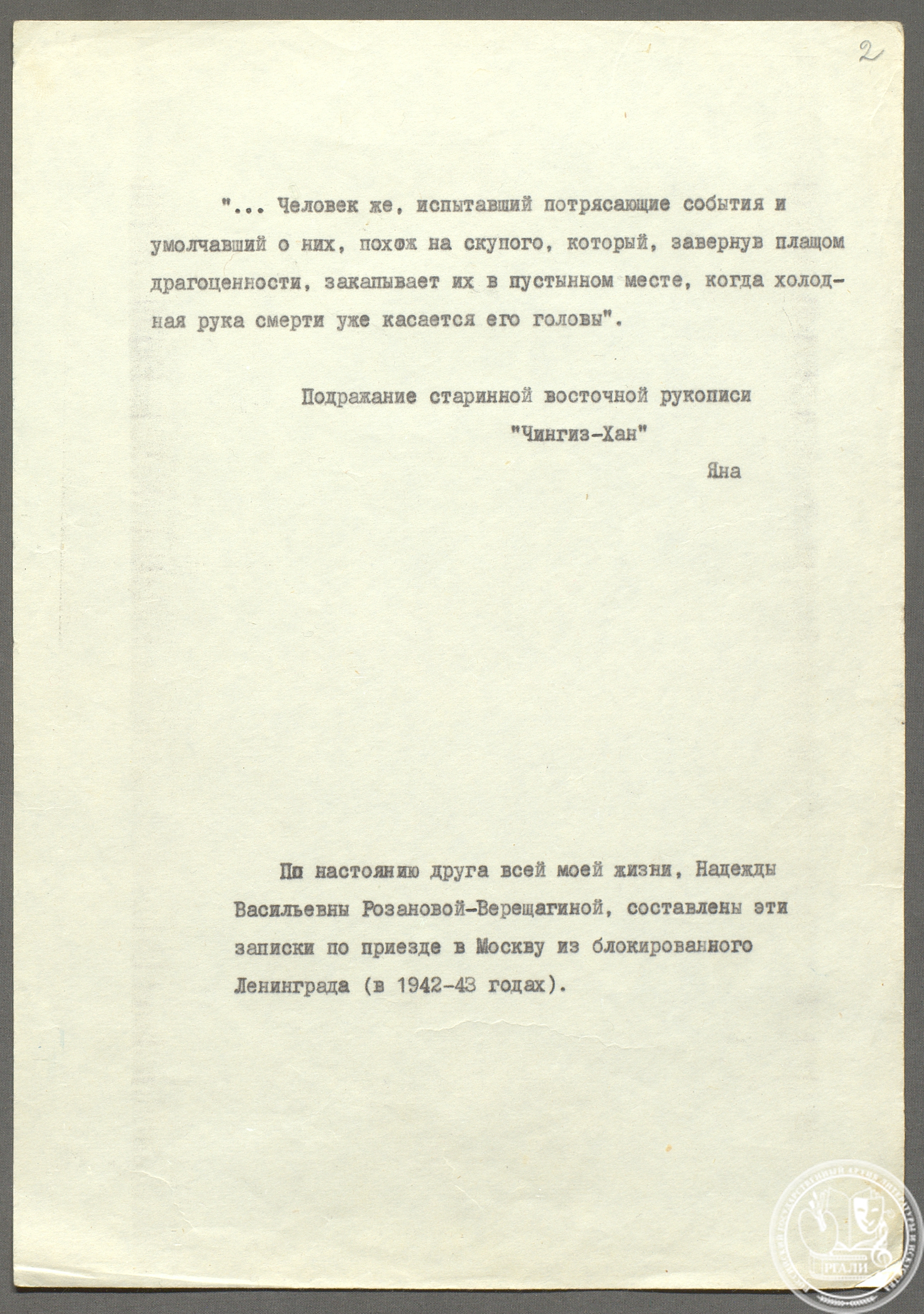

Лидия Дометьевна Баранова (1901–?) являлась сотрудницей мультицеха кинофабрики «Ленфильм». Хотя большая часть производственных цехов, кадров, включая актеров и режиссеров «Ленфильма», в августе–сентябре 1941 года выехала в эвакуацию в Алма-Ату (где вскоре была организована знаменитая ЦОКС – Центральная Объединенная киностудия, действовавшая до 1944 года), Лидии Доментьевне вырваться из осажденного города не удалось. Лишь 8 марта 1942 года ей посчастливилось эвакуироваться в Москву, где она по настоянию своей близкой подруги Надежды Васильевны Розановой-Верещагиной1 почти год составляла записи о жизни в период блокады. Воспоминания эти были тяжелы и безрадостны еще и потому, что работы, по существу, не было: кинофабрика эвакуировалась, а немногие оставшиеся работники были заняты лишь поддержанием самого необходимого порядка в опустевших помещениях.

Много позже записи Л.Д. Барановой оказались в архиве писательницы Александры Яковлевны Бруштейн (1884–1968) – автора более 60 пьес и нескольких автобиографических книг. Именно в составе личного фонда А.Я. Бруштейн (ф. 2546), переданного в 1968 году в ЦГАЛИ СССР (РГАЛИ) ее дочерью Н.С. Надеждиной, записи Лидии Доментьевны, отредактированные ею же после 1958 года, оказались в нашем архиве.

В «Записках о блокаде» имеются многочисленные рассказы знакомых Л.Д. Барановой, цитаты из писем ее детей, которых удалось эвакуировать в Астрахань. Помимо описаний всех тягот блокады, здесь рассказывается о сострадании и взаимной поддержке ленинградцев, сохранявших в себе лучшие качества несмотря на нечеловеческие условия и постоянный голод.

К публикации отобраны фрагменты, в целом отражающие труднейшие условия жизни города и его жителей с августа 1941 года по март 1942 года. Опущенные части рукописи отмечены отточием в квадратных скобках. По возможности сохранена пунктуация подлинника, добавлены примечания по содержанию.

* * *

[17] августа 1941 г. – 8 марта 1942 г.

В нашем мультицехе, на «Ленфильме», необычайное оживление. С утра до пяти часов дня мы спешно контуруем и закрашиваем картину «Вася Теркин»2 , а после пяти до позднего вечера пересчитываем карандаши, кисточки, перфорационные линейки и укладываем все в коробочки и ящики.

Через четыре дня мы уезжаем. Кинофабрика эвакуируется в Алма-Ату и на 21-е августа назначен отъезд.

Дома тоже идет суетливое укладывание вещей, в коммерческих магазинах закупаются на дорогу продукты, сушатся сухари. […]

Уже составлены списки едущих, уже все распределены по вагонам.

Наш цех фазовщиков включен весь, с родителями и детьми. Из технических цехов раскращиков и контуровщиков берут только женщин с детьми.

За два дня до отъезда мы уже не работаем, но бегаем на фабрику получать путевки, отметить паспорта, получить талоны на пять дней вперед (продовольственные карточки от нас отобраны) и перевезти на вокзал вещи. Пока они будут находиться в кладовой вокзала.

Все оживлены, бодры, объединены одной целью и дружески расположены друг к другу.

Вот и 21-е… но отъезд отложен на следующий день, так как не ушел еще эшелон, назначенный на 20-е.

С 22-го отъезд откладывается на 23-е: на станции Мга скопились поезда, и нет возможности пропустить их сразу.

Отъезд откладывается со дня на день. По несколько раз в день мы звоним и бегаем на фабрику узнать, как с отъездом. Утром говорят, что будет только вечером, вечером советуют прийти или позвонить на следующий день.

26-го августа прошел из Мги последний эшелон. Ленинград был окончательно отрезан. Мы по привычке еще ходили на фабрику узнавать об отъезде, но нас уже не обнадеживали.

28-го наши вещи были перевезены с вокзала домой и через день распакованы.

Пришлось выбросить проплесневевшие пирожки с черникой, заготовленные в дорогу, – как я потом об этом жалела, – остальное было цело.

Так как дорога пугала неудобствами, а жизнь в Алма-Ате была полна неизвестности, то большинство вздохнуло с облегчением.

Запасы были сделаны, коммерческие магазины еще существовали, в своей квартире было тепло и привычно и будто заново возвращались все вещи: книги, картины, мебель. Мы были рады, что не нужно ехать. Жизнь шла своей обычной чередой.

На фабрике распаковали «Васю Теркина» и принялись докрашивать. Режиссеры засели за сценарий второй серии.

Воздушные тревоги бывали редко, бомбежек не было совсем, и мало-помалу мы втянулись в обычную жизнь.

Так шло до 8-го сентября.

В воскресенье, 7-го, мы еще ездили с кинофабрикой за город, копали на торфяном болоте окопы. Стояли чуть не по колено в воде. Сверху весь день хлестал холодный осенний дождь.

Я простудилась, получила плеврит и с облегчением думала, как теперь отосплюсь и отдохну дома. Но лежать не пришлось.

8-го сентября в 7 час. вечера началась воздушная тревога. Папа, мама и няня спустились вниз на парадную лестницу, а мы с Н.М.3 , который пришел незадолго до этого, – сидели в комнате.

Раздался такой оглушительный взрыв, что закачались шкафы, казалось, потолок рушится на голову. Мы инстинктивно бросились друг к другу.

Бомбы падали непрерывно одна за другой. Свист и оглушительный шум не прекращались. Мы одели пальто и перешли в переднюю.

Только я уселась на столик для шляп, а Н.М. на сундук напротив, как новый удар, казалось, зашевелил стены дома. Я видела, как Н.М. втянул голову в плечи, и мигом слетела со стола на сундук.

Бомба попала на Моховую, в школу (бывш[ее] Тенишевское училище4 ) и на Фонтанку в д. 20 и 22.

Это было наше первое крещение.

____________

В сентябре закрылись коммерческие магазины и убавили хлебную норму, но еще были кое-какие запасы. У нас было много чечевицы и сухарей.

У людей, не собиравшихся уезжать и не сделавших запасы в дорогу, – продукты быстро убывали.

Мама щедрой рукой делилась со всеми начинавшими голодать, и кто бы ни заходил к нам, всегда с нами обедал.

Бомбардировки начались ежедневные. Мы бегали в бывшую кочегарку, которая теперь бездействовала и заменяла нашему дому и даже соседним бомбоубежище.

Дети, приходившие туда, относились спокойно и терпеливо и к грохоту бомб, и к долгому сиденью в холодном помещении. Большинство взрослых тоже были спокойны или подавленно молчаливы, другие же охали, вздыхали и вскрикивали при каждом ударе.

Мама всегда крестилась, папа сидел молча. Я или читала, или дремала.

Мы снесли в кочегарку два детских стулика, табуретку и скамеечку для ног. Самые ценные для нас вещи были сложены в рюкзаки, портфели и чемоданчики, и все это мы таскали с собой каждый раз. Боясь, что нас может засыпать, мама брала маленький чемоданчик с сухарями и несколько плиток шоколада, купленных с рук на случай голода.

Бомбежки начинались обычно в 7 ½ часов вечера. До этого времени люди спешили закончить свои дела, поесть и одеться.

Завывания сирены всегда ждали с затаенным страхом. Этот звук действовал на нервы хуже грохота бомб. Мучительный и заунывный он тянул за сердце, отдаваясь где-то в мозгу тоскливо и безнадежно. Мы схватывали вещи, тушили керосинки и плиту (тогда еще был у нас запас дров и керосина) и бежали вниз.

При первой же бомбардировке бомбы попали в продуктовые склады, горели мука, сахар и мануфактура.

Хлеб и сахар убавили еще.

Неожиданно для нас наш район оказался неблагополучным. Его бомбили ежедневно.

Мы не переставали радоваться, что дети еще в августе уехали со Щукиными5 в Астрахань.

Письма от них получались с большими промежутками – так же, как и от Нади из Москвы. Иногда – целыми пачками, из чего мы заключали, что почта доставляется на самолетах.

Через Ладожское озеро пытались на баржах доставить в Ленинград муку, крупу, сахар, но почти все баржи были потоплены.

Часто не успевали мы подняться из кочегарки наверх, замерзшие и усталые, как опять начиналась тревога, и опять мы бежали вниз.

Помню, как одну ночь мы шесть раз бегали в кочегарку и как мама и папа с трудом поднимались по лестнице.

Я – с плевритом и температурой – тоже еле таскала ноги.

В пять часов утра, когда мы уже надеялись на отдых и успели лечь, – началась новая тревога. Папа и мама быстро оделись и торопили меня, но я сказала, что у меня нет больше сил подняться и что я ни за что не встану.

Помню их покорные, молчаливые лица. Они переживали мучительный страх во время налетов, но внешне никогда этого не показывали.

Каждое воскресенье, часов в 12, на грузовике приезжал с завода, где он жил на казарменном положении, Н.М. и привозил все, что удалось скопить за неделю: варенье, плавленый сыр (не знаю из чего), концентрат какой-нибудь крупы или дуранду из подсолнухов и конопли.

К ноябрьским праздникам выдали вино. 7 ноября ждали особенного налета; на дворе подобрали листовки, сброшенные немцами, в которых они угрожали: если ленинградцы не сдадутся, – они не оставят в городе камня на камне.

Но 7-е был один из самых спокойных дней. Бомбежка была накануне (6-го), когда ее не ждали.

После ноябрьских праздников началось заметное ухудшение в питании. Хлеб убавили еще. В бомбоубежище стали приходить побледневшие и похудевшие люди. Уже и наши запасы сухарей и чечевицы подходили к концу, уже больше говорили о еде. Но еще были силы, еще настроение было бодрое.

Через каждые два дня мы, работники мультицеха, ходили на кинофабрику к 8-ми часам утра и после отметки возвращались домой.

Трамваи перестали ходить. В домах выключили электричество. Дрова кончались. Теперь керосин мы употребляли только в лампе. Плиту больше не топили, а топили маленькую, как керосинка, железную печурку, сделанную на заказ у Н.М. на заводе. […]

Уже в середине ноября стали умирать в доме близкие знакомые. Маму звали к каждому умирающему, всем хотелось ласки и помощи, и мама всех старалась поддержать, каждому отнести что могла. […]

На Марсовом поле всегда много народа. Протоптано и промято несколько тропинок. Люди идут один за другим в ту и другую сторону. Все так укутаны в платки, что не разобрать лиц. Какие-то тени появляются неожиданно из мрака. Идут медленно, еле передвигая ноги. Помню ощущение налитых свинцом ног, которые с усилием опускались и поднимались, и хотелось помочь руками их передвинуть. […]

Измученные длинной дорогой, опухшие, обессиленные и голодные, мы приходим на «Ленфильм», в темную комнатку, редко освещенную даже коптилкой, и ждем рассвета, чтобы, отметившись, двинуться в обратный путь.

Мы все давно перестали улыбаться, но особенное отчаянье и мрак выражает молчаливая фигура в углу Славы Пащенко6, закутанного в кацавейку с меховым дамским воротником. Он готов любым путем уйти из Ленинграда и всех зовет с собой, боясь двинуться в одиночестве. Одна мысль выбраться как-нибудь к семье держит его на ногах.

И он ушел пешком через Ладожское озеро в 40-градусный мороз и все-таки добрался до семьи.

Погибали и более здоровые, у кого не было постоянно поддерживающей мысли, постоянного стремления к чему-то. … Сегодня 31 декабря. Мы готовимся к встрече Нового года. У нас остался еще стакан черной дурандовой муки, немного студня из лошадиной головы и кусочек шоколада. Мама нашла еще в буфете косточки от компота. Они заменят нам традиционные новогодние орехи. […]

2 января меня повесткой вызвали на «Ленфильм» для работы по очистке снега. Когда я заговорила о том, что имею освобождение от физических работ медицинской комиссии, начальник кадров грубо ответил мне, что это не физический труд и что если я не приду, – меня лишат рабочей карточки.

Вызваны все имеющие справки об освобождении. Мы приходим в полной темноте и дожидаемся света, чтобы, взяв лопаты, расчищать трамвайные рельсы для не ходящих трамваев: электроэнергии нет, и трамваи не будут пущены до весны.

Мы расчищаем рельсы – у каждого свой кусок, – а на следующий день они снова засыпаны снегом и плотно утоптаны людьми. … Пять дней подряд мы работаем на снегу, а следующие пять дней отдыхаем. … Ни с чем не сравнимый звериный голод мучил людей. […]

Во время моей работы по очистке трамвайных рельсов какая-то женщина, переходя дорогу, плеснула нечаянно суп из бидона. Это была желтая водичка, которая тут же и замерзла на снегу. Другая женщина сейчас же нагнулась и начала собирать и запихивать в рот окрашенный супом снег. […]

То, что я читала когда-то о голоде, о боли и спазмах в желудке – никто из нас не испытывал. Чувство безмерной слабости, когда кажется, что сейчас остановится сердце, помутнение разума, как будто мозг окутан паутиной, нежелание не только шевельнуть рукой или ногой, но даже говорить и нестерпимое желание положить в рот что-то твердое – я пробовала жевать даже щепки – вот что испытывали все ленинградцы. […]

В январе, разбирая елочные игрушки в надежде найти завалявшуюся конфету, я обнаружила много золоченых орехов. Заперев комнату, я расколола их и, отложив горсточку для Н.М., разделила на всех. Какова была радость, когда вместо привычного кипятка, к ужину я вынесла всем по горсточке орехов. […]

На кинофабрику все пришли в повышенном настроении. Сегодня прибавили 50 граммов хлеба, а вчера – это известно всем «из самых достоверных источников» – на заседании Ленсовета было сказано, что в ближайшие дни ленинградцы переводятся на санаторный паек. Все обнимались и многие плакали от радости: мы будем спасены, мы будем жить!

Но день проходит за днем, хлеба больше не прибавляли, замолкли и слухи о санаторном пайке. Настроение заметно упало. […]

В середине декабря, когда фронт приблизился к самому Ленинграду, Н.М. стал уговаривать меня уйти с ним вдвоем через Ладожское озеро.

Но как я могу оставить маму и папу одних! Я возражаю, но мама умоляет меня согласиться, и я начинаю немного колебаться. Н.М. готовит нам сапоги, сани, ватные костюмы и рюкзаки. У него есть небольшой запас продуктов.

Мы должны пройти (ночами) через Ладожское озеро 280 километров. Днем не двигаться и не разжигать огня. Через каждые 60 килом. имеется ледяная избушка, где кормят горячим супом. Но мороз 30–40 градусов! Как пройти 60 килом., да и идти можно только ночью!

Но все разговоры и приготовления были до середины декабря. Потом об этом нельзя было и думать. […]

В середине февраля выдали крупу, потом масло и сахар и немного клюквы. Н.М., придя к нам, сказал: «Сегодня я слышал смех молодежи, когда шел сюда». Он раздобыл где-то глицерин, и мы ели клюкву, поливая глицерином.

Перед отъездом в Москву7 я захожу на «Ленфильм» сдать находящиеся у меня цеховые вещи. Но сдать некому, все, кто мог их принять, – умерли…

В эти страшные дни, без света, без воды, лишенные общения с внешним миром, лишенные вестей от уехавших близких, в квартирах с выбитыми стеклами, закопченных и пропахших нечистотами, – люди превращались в чудовищ, испытывающих одно желание есть и один страх перед холодом. …

Но перед теми, кто до конца сохранил человеческий облик и среди этого ужаса остался духовно на прежней высоте – перед теми особое мое преклонение.

РГАЛИ. Ф. 2546. Оп. 1. Ед. хр. 692. Машинопись с правкой автора.

Е.М. Стенчикова,

ведущий специалист РГАЛИ

1Надежда Васильевна Розанова-Верещагина (1900–1956) – график, иллюстратор, автор воспоминаний. Младшая дочь писателя и философа В.В. Розанова. Жила у Барановых с конца 1935 г. по 1941 г. Во время блокады находилась в Москве. Друг детства Л.Д. Барановой. (Примеч. автора).

2Возможно, речь идет о графическом короткометражном мультфильме «Как Вася Теркин призываться шел», созданном на киностудии «Ленфильм» в 1941 г. Режиссеры В. Сюмкин, П. Шмидт, сценарий А. Гитович, А. Чивелихин, В. Лившиц.

3Н.М. – инженер-химик, друг Л.Д. Барановой.

4Тенишевское училище было основано в Петербурге в 1896 г. крупным предпринимателем, инженером, социологом, этнографом и меценатом князем В.Н. Тенишевым (1843/1844–1903) как общеобразовательная школа. С 1900 по 1917 г. коммерческое училище, в котором учились дети промышленников, купцов, дворян и интеллигенции. Учебное заведение давало выпускникам права окончивших реальное училище, оно размещалось в специально построенном здании на Моховой ул., д. 33.

5Щукины Александр Николаевич – муж моей сестры (академик с 1953 г.); Щукина Елена Дометьевна – сестра моя (ум[ерла] 9 октября 1953 г.); Катя – их дочь. (Примеч. автора).

6Мстислав Сергеевич Пащенко – режиссер и художник (засл. деят. искусств), муж моей подруги Танюши Богданович (ум[ер] 22 октября 1958 г.) (Примеч. автора).

7Мы выехали 8 марта. Нам обещали классные вагоны и три дня езды до Москвы. Но в классных вагонах мы ехали только до Ладожского озера, а там, переехав озеро на грузовиках, через сутки нас пересадили в теплушки, и до Москвы мы ехали 14 дней. Папа умер в дороге, когда подъехали к Ярославлю. Мама через два дня по приезде в Москву, в больнице (в больнице при ней была Надя, при конце была и я). (Примеч. автора).