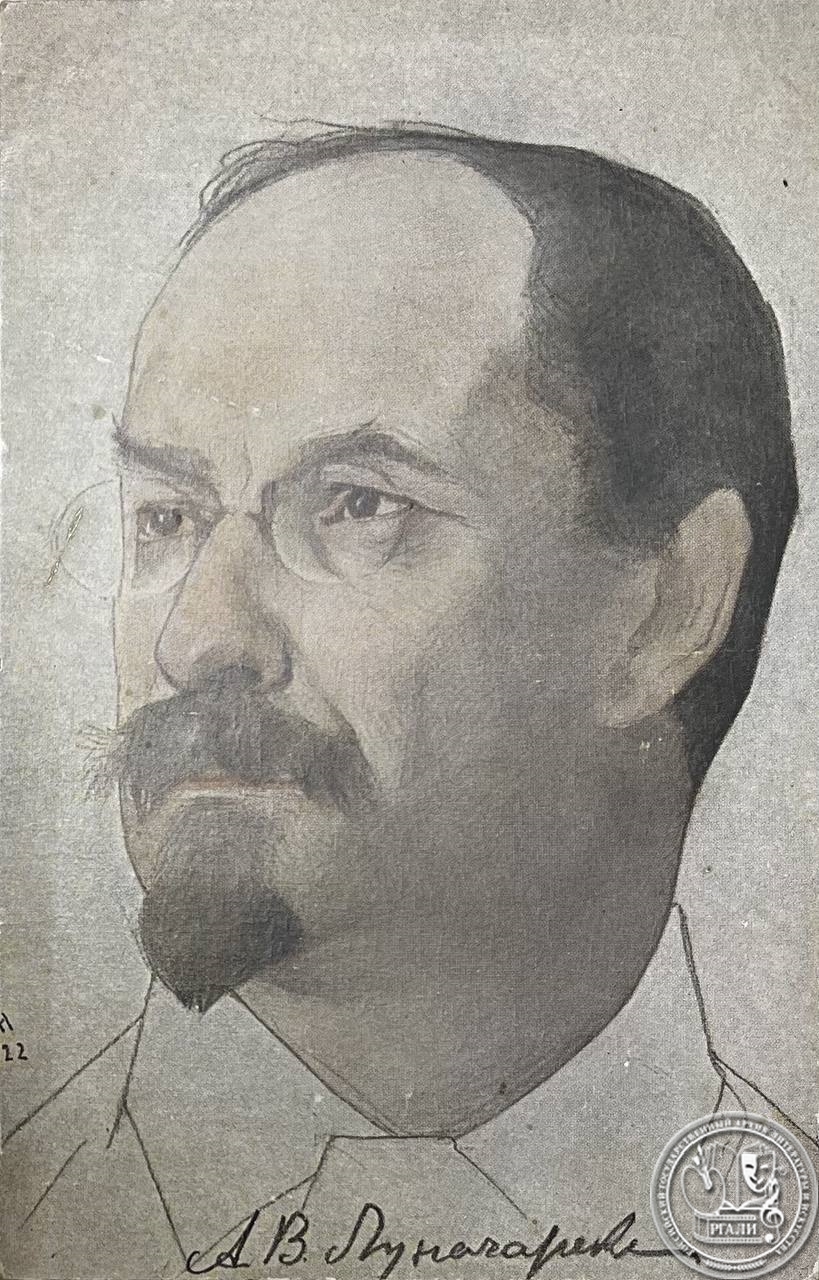

Анатолий Васильевич Луначарский – талантливый оратор, публицист и интеллектуал, покровитель первых опытов советского искусства и просвещению, был в свое время очень известен. И не в последнюю очередь потому, что являлся одним из главных «спикеров» II Съезда Советов бурной ночью 25 октября 1917 года.

Его происхождение носило на себе отпечаток тайны, поскольку родился от внебрачных отношений Александра Ивановича Антонова и Александры Яковлевны Ростовцевой. Фамилию и отчество мальчик получил от своего отчима – Василия Федоровича Луначарского, в свою очередь, также незаконнорожденного сына Федора Чарнолусского.

Обучался Анатолий в Первой мужской гимназии в Киеве. Однако революционная пропаганда проникла и за стены гимназии, где молодой человек стал членом социал-демократической организации, пропагандировал ее идеи. Однако выступления молодого человека против самодержавия среди рабочих не прошли бесследно, ведь, получив плохую оценку за поведение, он лишился возможности обучаться в столичных высших учебных заведениях. Так А.В. Луначарский попадает в Швейцарию, чтобы в Цюрихском университете постичь естествознание, философию, математику и иные науки.

В 1898 году он вернулся на Родину и занялся революционной работой, но вскоре был арестован и отправлен в Полтаву. В 1900 году после очередного ареста молодой человек был выслан сперва в Калугу, затем – в Вологду и Тотьму. После череды арестов и ссылок А.В. Луначарский в 1904 г., спасаясь от преследования, вновь уехал в Швейцарию. Спустя год по поручению В.И. Ленина революционер выступил с докладом на III съезде РСДРП в Лондоне и вскоре по заданию партии вернулся в Россию для ведения пропагандистской деятельности и выполнения различных поручений. Он начал работать в большевистской газете «Новая жизнь», однако вскоре был вновь арестован, сбежал за границу. На Родину А.В. Луначарский вернулся только после Февральской революции 1917 года, вступив в РСДРП(б) и приняв участие в расширении революционных действий.

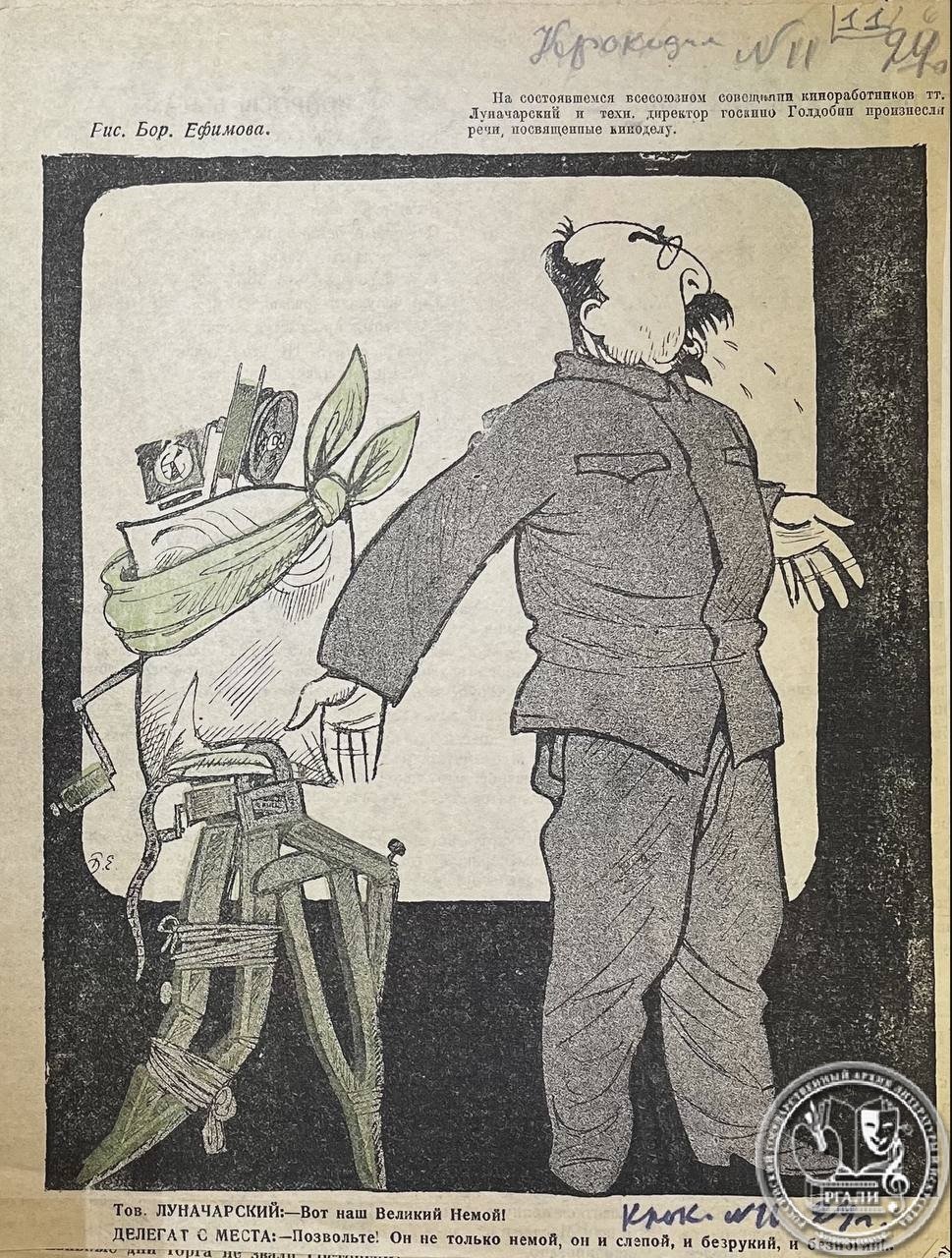

События 1917 года определили дальнейший путь А.В. Луначарского: он вошел в состав первого советского правительства, был назначен народным комиссаром просвещения. Однако буквально через несколько дней после бомбардировки большевиками Московского Кремля и повреждения многих древних памятников он подал прошение об отставке, тем самым выразив протест против уничтожения культурного наследия. Его заявление было отклонено, и политик оставался наркомом просвещения вплоть до 1929 года, продолжая ратовать за сохранение движимых и недвижимых объектов прошлых эпох. Способствовал А.В. Луначарский и сотрудничеству старой интеллигенции с советской властью, и принимал участие в атеистической пропаганде, считая, что она должна носить ненасильственный характер.

Помимо этого, обладал А.В. Луначарский отличной способностью находить и поддерживать юные таланты. Ведь по его инициативе были созданы в 1924 году государственный фонд молодых дарований, а в 1929 году – Общество содействия молодым дарованиям, предоставлявшие молодым и талантливым людям субсидии и единовременные пособия в различных экстренных ситуациях. Будучи сострадательным человеком, нарком просвещения ходатайствовал и о заграничной лечебной поездке тяжелобольного А.А. Блока, и о защите И.А. Бунина, и о назначении композитору Д.Д. Шостаковичу академического пайка, и о выезде за границу композитора С.С. Прокофьева и др. Он был тем человеком, у которого многие представители искусства и культуры искали защиты и, бесспорно, ее находили.

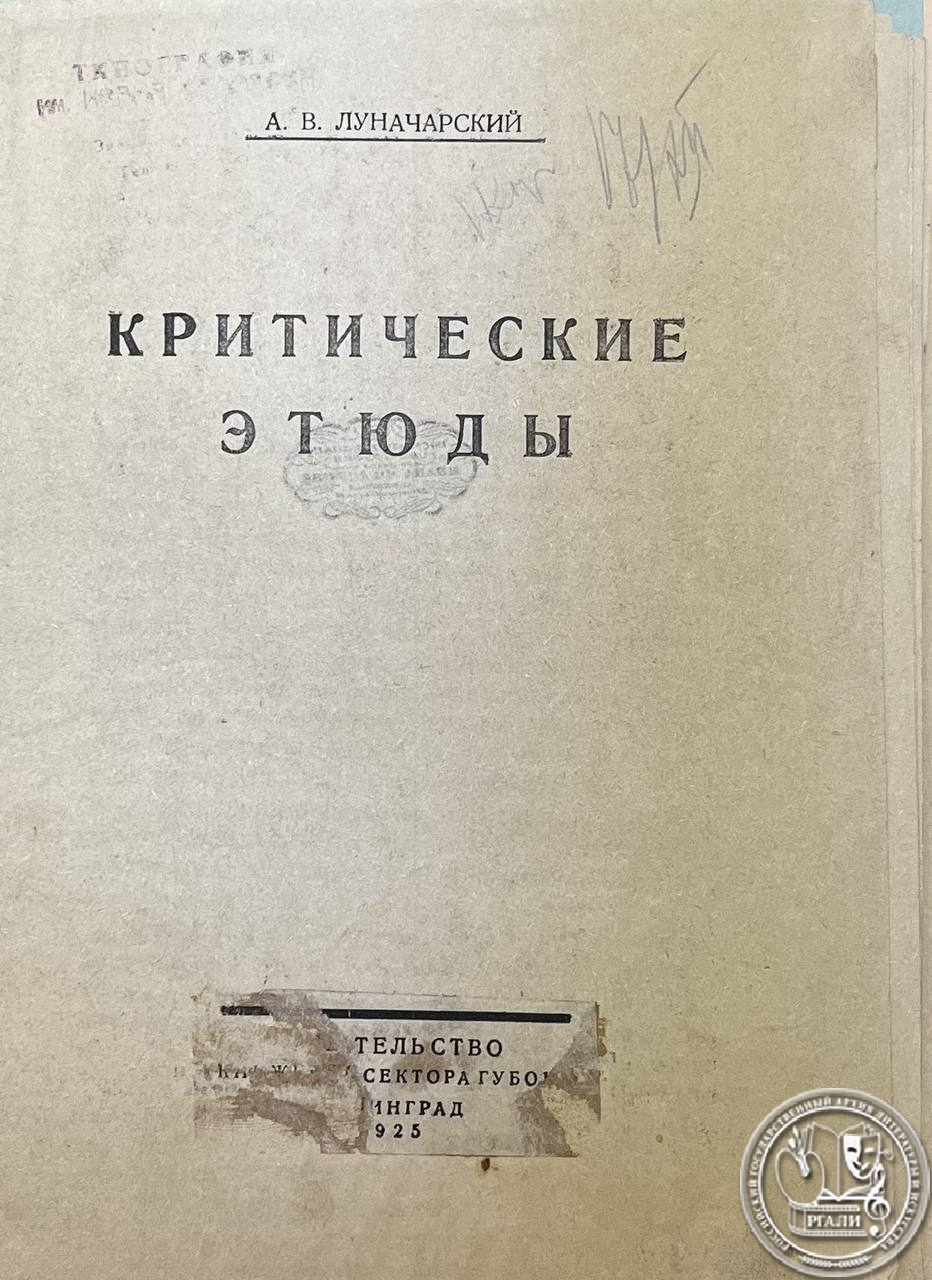

Конечно, наиболее главной проблемой, стоящей в те годы перед А.В. Луначарским, была неграмотность населения. Чтобы ее устранить, нарком просвещения возглавил Всероссийскую чрезвычайную комиссию по ликвидации безграмотности (ВЧК л/б). Благодаря немалым усилиям к концу 1920-х годов удалось обучить более 10 миллионов жителей. А в период Гражданской войны даже в страшных условиях разрухи и голода продолжали работать школы. А.В. Луначарский считал, что человек, будучи активным членом общества, должен жадно учиться и свободно делиться своими знаниями и навыками. К тому же нарком просвещения, обладая энциклопедическими знаниями, являлся выдающимся писателем и теоретиком искусства, и активно занимался просветительской деятельностью. К примеру, он создал ряд публикаций в области музыки («Что такое понимание музыки?», «В мире музыки», «Народные концерты Государственного оркестра» и др.) и в области искусства («Литературные силуэты», «Искусство и революция», «Об искусстве», «Критические этюды: русская литература», «История западноевропейской литературы в ее важнейших моментах» и др.), написал сборник рассказов и пьес «Идеи в масках», пьесу «Королевский брадобрей», работу «Пять фарсов: для любителей» и др.

А.В. Луначарский внимательно изучал различные явления мировой и отечественной литературы, искусства, музыки, театра и живописи и нередко перед началом концертов и оперных спектаклей излагал неподготовленным зрителям их содержание, что также является его немалой заслугой.

С 1927 года А.В. Луначарский привлекался к дипломатической работе (был заместителем руководителя советской делегации на конференции по разоружению). Однако изменились времена, и тот плюрализм мнений, разнообразие школ и курсов оказались уже далеко позади. В итоге в 1929 году был смещён с поста наркома просвещения и был назначен председателем Учёного комитета при ЦИК СССР, в функции которого входило руководство деятельностью научных учреждений и организаций. В 1930 году он стал академиком, а также получил назначение полпредом СССР в Испанию. Однако прибыть туда А.В. Луначарский не смог: 26 декабря 1933 года скончался на пути в Испанию, во французском городе Ментон.

Его прах покоится у Кремлёвской стены на Красной площади в Москве.

* * *

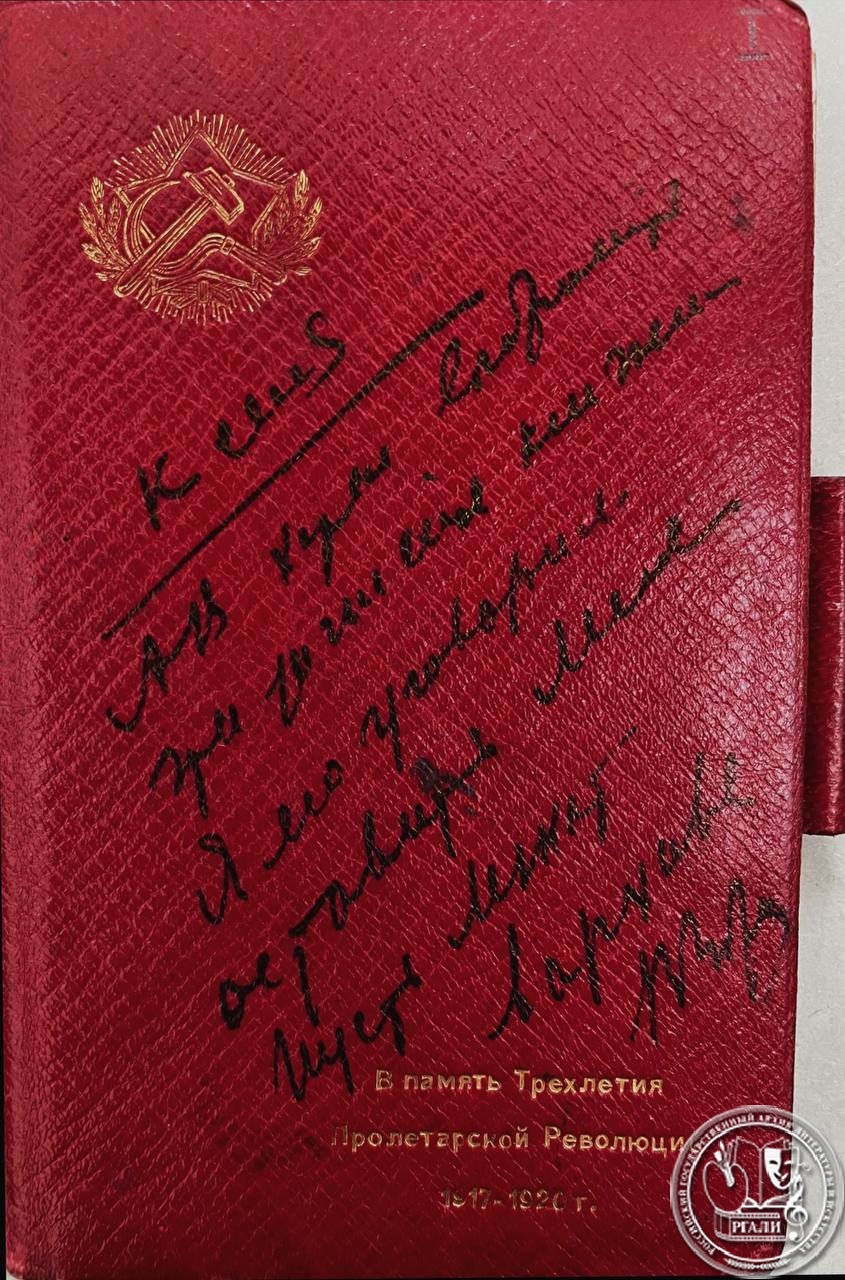

Личный фонд Анатолия Васильевича Луначарского (1875-1933), драматурга, критика, Народного комиссара просвещения, публициста, искусствоведа, в 1941 году поступил в ЦГАЛИ из Государственного литературного музея, куда, в свою очередь, был передан В.Д. Зельдовичем в 1937 году и Ю.А. Флаксерманом в 1938-1940 годах. В 1952 году архивом от супруги бывшего наркома, А.А. Луначарской, было получено несколько документов, а дальнейшая их передача произошла уже в 1970-1972 годах от И.А. Саца и в 1982 году от Л.Н. Хлебникова.

Ныне в Российском государственном архиве литературы и искусства фонд Анатолия Васильевича Луначарского (ф. 279) насчитывает 1313 единиц хранения. Среди его документов – материалы о деятельности в Наркомпросе (различные письма, протоколы, докладные записки и др.) и литературной деятельности (машинописная копия письма к А.М. Горькому с просьбой написать статью для журнала «Революция и культура», договоры с издательствами об издании произведений и др.), рукописи произведений (статьи, очерки, речи, лекции, драматические произведения и др.), переписка (среди корреспондентов – М.А. Волошин, В.И. Иванова, А.И. Южин и др.) и, конечно, изобразительные материалы.

Е.А. Степанова,

ведущий специалист РГАЛИ

#Луначарский #Революции #НаркомПросвещения #Ликбез #ИскусствоИРеволюция #КоролевскийБрадобрей #ПолпредСССР